Xの運用代行を予算都合で諦めていませんか?

プロによるX運用代行は、相場で月額30万円以上、さらに初期費用だけで50万円前後かかることも珍しくありません。「そこまで予算は出せない…」と、外注を諦めていませんか?

- 社内でノウハウを持つ人材はいない

- 担当者を割けるリソースもない

- とはいえ内製化も難しい

そんなジレンマを抱える企業様へ朗報です。

弊社はこれまで累計100社以上のX運用を支援してきた実績をもとに、「とにかくコストを抑えて始めたい」という声にお応えし、初期費用0円・月額15万円からスタートできるプランをご用意しました。

まずはぜひ、サービス資料をご覧ください。

Xで集客する4つのメリット

Xで集客する最大の魅力は、広告費を抑えながら効率的にリードを獲得できること、そして見込み顧客との接点を自然に生み出せることです。

ですが、それだけではありません。

実はXには、他のSNSや広告媒体では得られない意外な強みが隠されています。この章を読むことで、あなたのビジネスに役立つ新たなメリットを発見できるかもしれません。

Xで集客する4つのメリット

- 広告が自然に受け入れられやすく、ユーザーに嫌われにくい

- 他SNSと比べて拡散力が圧倒的に高く、情報が一気に広がる

- ユーザーの平均接触時間が長く、日常的に繰り返し目に留まる

- 広告費を抑えながら効率的にリードを獲得できる

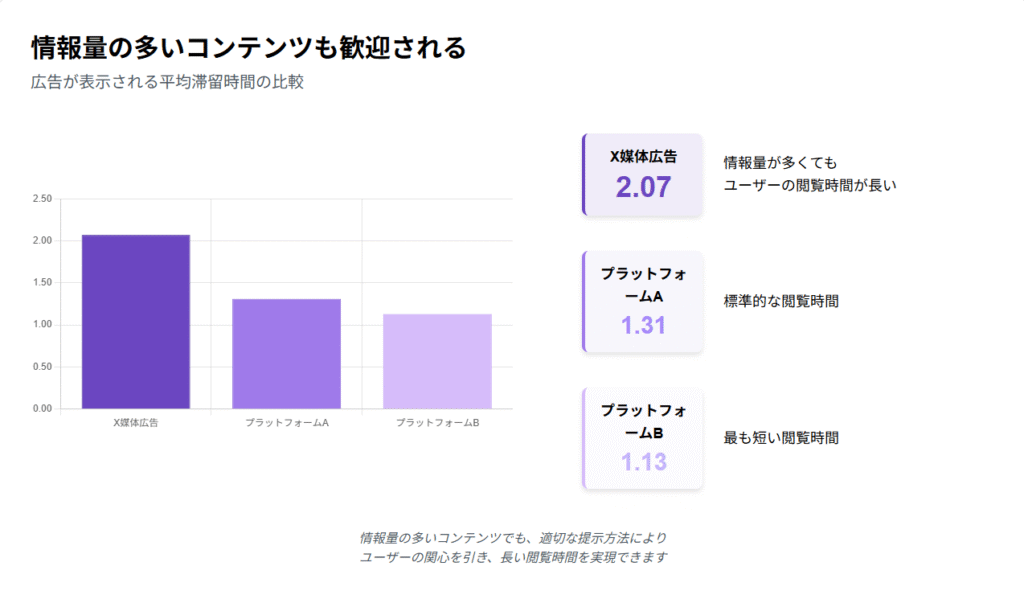

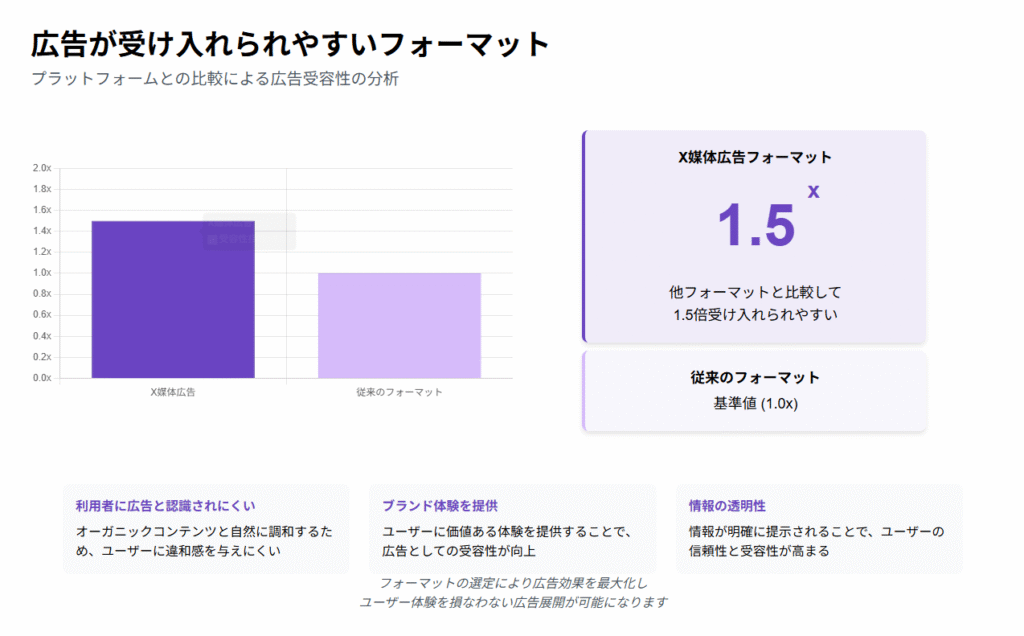

①広告が自然に受け入れられやすく、ユーザーに嫌われにくい

Xは広告に対してユーザーが比較的寛容で、他の媒体に比べて情報量の多い広告でも自然に受け入れられやすいという特徴があります。さらに、ユーザーの平均閲覧時間はSNSの中でも最も長く、広告が目に留まりやすい環境が整っています。

実際に、他のSNSと比べると広告の受容率は約1.5倍。しかも広告は通常の投稿と同じタイムラインに溶け込むため、ユーザーにとって違和感が少なく、ストレスなく閲覧されます。こうした特性から、X広告は集客に非常に強い手段と言えます。

②他SNSと比べて拡散力が圧倒的に高く、情報が一気に広がる

Xの強みは、拡散力の高さです。他のSNSでは、フォロワーにだけ届く構造が多い一方で、Xはリツイート機能によってフォロワーの外側にまで情報が広がる仕組みを持っています。

- リツイート→フォロワーのフォロワーへと情報が連鎖的に拡散

- アルゴリズム(おすすめ表示) により、フォローしていないユーザーにも届く

- 瞬間的なトレンド入りで数万〜数十万のリーチが発生することも

この拡散性は、FacebookやInstagramのような閉じたネットワーク型のSNSにはない特徴です。つまり、1つの投稿がバズを起こせば、広告費をかけずに莫大な認知を獲得できる可能性があります。

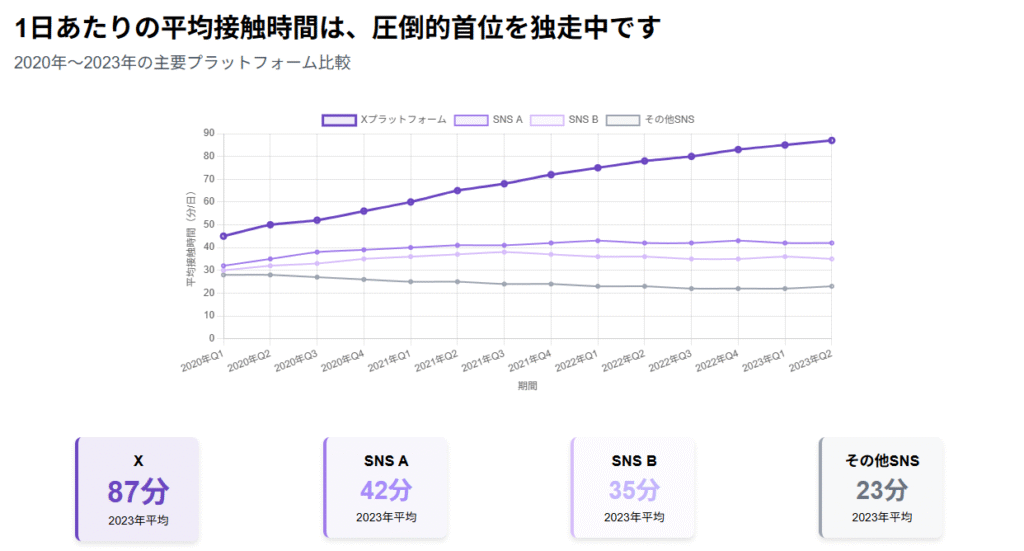

③ユーザーの平均接触時間が長く、日常的に繰り返し目に留まる

Xは、ユーザー1人あたりの平均接触時間が87分/日と、他の主要SNSを大きく引き離しています。SNS A(42分)、SNS B(35分)、その他SNS(23分)と比較しても、約2倍の利用時間が確保されており、日常的に何度もタイムラインを開く習慣が根付いています。

その結果、投稿や広告は繰り返し目に留まりやすく、ブランド想起や購買意欲の醸成に直結するという強みがあります。

④広告費を抑えながら効率的にリードを獲得できる

「ブランドを想起してもらいたい」「新規顧客との接点をつくりたい」

そう思っていても、十分な広告予算を確保できず、手が止まってはいませんか?

多くの中小企業が抱える課題は、

- 広告を出してもすぐに費用対効果が合わなくなる

- リスティングやバナー広告では差別化が難しい

- 口コミが広がるまでに時間がかかる

といった点です。

こうした状況に対して、Xはコストを抑えつつ想起を獲得できる最適な手段になり得ます。

Xは他のSNSと比べて拡散力が圧倒的に高く、1つの投稿がリツイートによって数倍〜数十倍のリーチへと広がります。しかも、広告やプロモーション投稿もユーザーのタイムラインに自然に溶け込み、繰り返し接触されることでブランドの刷り込み効果(想起)が生まれやすいのです。

つまり、広告費を大量投下しなくても、

- 少額投資で広範囲に認知を拡大できる

- 自然な形で顧客との接点を日常的に確保できる

- 中長期的に「選ばれる理由」としてブランドを想起させられる

結果として、従来の広告手法では得られなかった効率的なリード獲得と顧客接点の最大化を実現できるのがXの強みです。

失敗している企業の多くがやっているX運用の罠。アカウント運用で実はやってはいけない3つのこと

本記事をご覧いただいているということは、

- 競合が強く、自分のアカウントが埋もれてしまう

- 時間をかけて投稿を作っているのに、なかなか成果につながらない

といった課題を感じていらっしゃるのではないでしょうか。

では、なぜあなたのXアカウントは伸びないのか。

その理由の多くは、独学に頼った運用を続けていることにあります。例えばSEOやライティングには体系立てられたノウハウが数多く存在し、参考書籍や専門記事、さらには社内のマーケ担当者が知識を持っているケースも少なくありません。

一方で、Xの運用に関してはどうでしょうか。公開されている情報の多くは抽象的で、データや再現性に基づいた根拠が不足しています。さらに、社内にX運用の専門家を置いている企業はほとんどないのが現状です。

そこで本章では、累計100社以上のX運用を支援してきた当社が見つけた「成果が出ないアカウントに共通する4つの落とし穴」をご紹介します。

①ユーザーとの交流が少なく一方的な発信

Xのアルゴリズムでは、誰とどのように関わっているかがアカウント評価に直結します。

例えば美容系アカウントなら、同じ美容ジャンルのアカウントや、美容に関心の高いユーザーと積極的に交流することで、プラットフォームから「美容に関する発信者」と認識され、関連性の高いタイムラインに表示されやすくなります。

ところが、ユーザーとの交流をおろそかにしてしまうと危険です。リプライを無視する、引用ポストに反応しない、DMを放置するといった行動は、X社から「このアカウントは何の専門性を持っているのか」が認識されにくくなり、露出の機会を失う要因になります。

つまり、一方通行の発信だけでは評価されず、アルゴリズム上も不利になるということです。

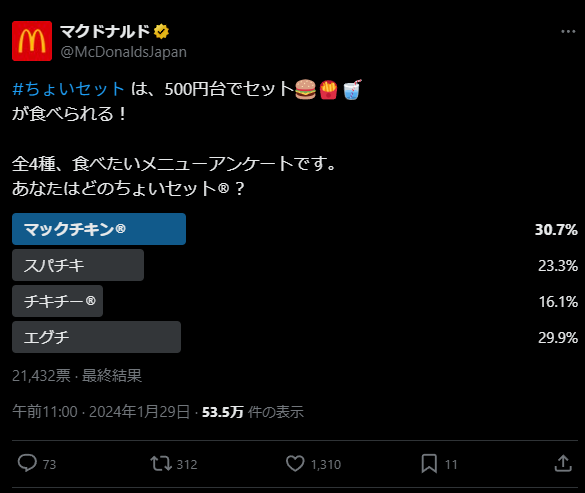

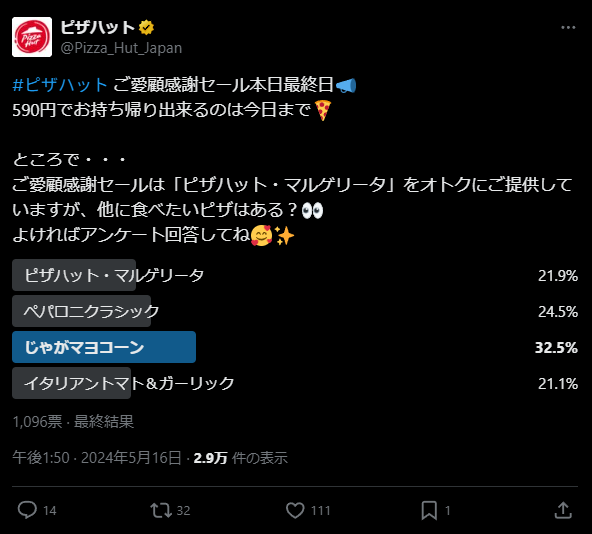

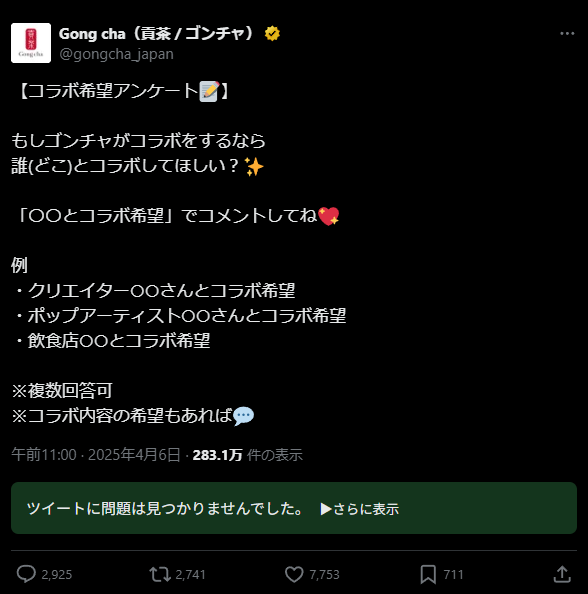

その他にも、フォロワーを巻き込んだ参加型の企画は非常に有効です。

クイズやアンケート、UGC(ユーザー生成コンテンツ)の募集などを通じて、ユーザーに「自分も関わっている」という感覚を持たせることができます。

企業にとっては単なるエンゲージメントの獲得に留まらず、

- 参加体験を通じて ブランドに親近感を持たれる

- 継続的な関わりによって 選ばれる存在としてのブランディングに寄与

- 投稿やリプライを通じて 対話が積み重なり、顧客の脳内で想起されやすくなる

といった効果を生み出せます。

特にXは拡散性が高いため、参加者のポストが二次拡散し、フォロワー外への認知拡大にもつながります。これは広告では得られない「信頼の連鎖」であり、低コストでブランド想起を形成できる戦略的手段と言えるでしょう。

アンケートを活用してUGC(ユーザー生成コンテンツ)を創出している企業事例一覧

お客様のニーズを理解することも、、↓

②発信ジャンルを広くし過ぎて競合に勝てない

X運用で成果を出せない企業の多くに共通するのが、ターゲットを広く取りすぎることです。

対象を「誰でも良い」と設定すればするほど、発信ジャンルも無秩序に広がり、結果として専門性が薄れ、競合との差別化が効かなくなるのです。

特にBtoB領域では、「誰に向けた発信か」が明確でない情報は、意思決定者の記憶に残りません。リード獲得の観点からも、幅広い情報を浅く発信するアカウントは、特定領域で深い課題を持つ見込み顧客から選ばれない状態に陥ります。

例えば、ITソリューション企業が「DX全般」を発信テーマに掲げてしまうと、大手コンサルや専門メディアと競合することになります。結果として存在感が埋もれ、見込み顧客の想起にはつながりません。一方で、「中小製造業のバックオフィスDX」「地方企業の人材定着を支援するSaaS」など、自社の強みと顧客課題を掛け合わせた狭いコンセプトを掲げることで、競合が手を出しづらい領域で専門性を確立できます。

つまり、Xでリード獲得を成功させるためには、

- 狭いジャンルに絞ることで専門家ポジションを確立する

- 発信の一貫性によってブランド想起を獲得する

- ニッチ領域で見込み顧客に強く刺さる存在になる

ことが不可欠です。

③分析せず運任せで運用している

X運用は「当たり外れ」で決まるものではありません。

分析→仮説→実験→学習 のループを回した分だけ、成果は再現されていきます。

しかし多くの企業は、月間インプレッションの推移を眺める程度で運用を終えてしまい、ファネルを分解して要因を突き止めるという視点が欠けています。X運用をリード獲得につなげるためには、北極星KPIと、それに直結する中間指標を明確に設計することが不可欠です。

北極星KPIとは、月間リード数・資料請求数・商談化数といった最終的な成果指標です。これを達成するために、中間KPIとして「インプレッション → エンゲージメント(いいね・リポスト・リプライ・ブックマーク・詳細クリック) → プロフィールアクセス → フォロー → リンククリック(UTM計測) → リード(CV)」といった流れを追い、ボトルネックを特定していきます。

さらに、投稿保存率(ブックマーク)、引用リポスト比率、プロフィール遷移率、投稿フォーマット別CTRなどの先行指標も確認することで、成果の兆しを早期に掴むことが可能です。

週次では、上位10本の投稿を抽出してコーディング(属性付け)を行い、共通項を特定します。

- フック表現(1文目の型、具体数値の有無、体言止め)

- フォーマット(単発・スレッド・画像・動画など)

- 長さ(文字数やスレッド数)

- CTA(プロフィール誘導、資料DL、問い合わせ)

- 投稿時間帯や曜日、ハッシュタグ使用の有無

- 業界固有のキーワードやベネフィットワード

こうした要素を体系的に分析し、翌週に再現テストを行うことで、自社アカウント固有の「勝ちパターン」を発見・再現できるようになります。

つまり、成果を生み出すアカウントは例外なく「分析駆動」で運用しており、運任せの発信では再現性も成長も得られないのです。

Xの集客を成功させるためのフローを全14ステップで紹介!

ここまでXを活用した集客のメリットをお伝えしてきました。「なるほど、強みは分かった。でも、実際に何をすれば成果につながるのか?」そう感じている方も多いのではないでしょうか。

次の章からは、いよいよ具体的な実践ステップについて解説していきます。

X集客|事前準備編(3STEP)

- KPIについて理解する

- ベンチマークアカウントを見つける

- アカウントの目的設定、コンセプト設計

①KPIについて理解する

KPI(Key Performance Indicators)とは、経営目標に向けて達成すべき重要指標のことです。もしあなたが事業やサービスのためにX(旧Twitter)での集客を目指すなら、それに直結する具体的な数値指標こそがKPIとなります。

KPIの種類(抜粋)

- フォロワー数

- インプレッション数

- エンゲージメント率

- プロフィール遷移率

- フォロー転換率

- リンククリック数

- リード数

- 引用リポスト比率(共感や議論を生む投稿かどうかの指標)

- ブックマーク率(検討意欲の強いユーザーのサイン)

何を最重要KPIとするかは、アカウントの規模や目的によって変わります。

- 認知拡大を目的とする場合 → インプレッション数・フォロワー数

- 信頼構築を目的とする場合 → エンゲージメント率・プロフィール遷移率

- 集客・リード獲得を目的とする場合 → リンククリック数・リード数

特にBtoBのリード獲得を目指す場合、「フォロワー数」+「プロフィール遷移率」+「リンククリック数」 の3つを主軸に置くのがおすすめです。

②べンチマークアカウントを見つける

SNS運用に限らず、ビジネス全般において先行者の成功パターンを徹底的に取り入れることは鉄則です。先行事例をベンチマークする最大の強みは、すでに敷かれたレールの上を進むことで、同じ地点まで最短距離でたどり着ける点にあります。もちろん、その先は自社ならではの試行錯誤が必要ですが、導かれている領域までは最速で到達することが「勝ち筋」の一つです。

とはいえ、「どのアカウントを参考にすればよいのか分からない」という声も少なくありません。

そこでまずは、自社のジャンルやコンセプトに近いアカウントを10個ほどピックアップしてみることをおすすめします。

ベンチマークアカウントの選定基準(外部から確認可能な指標)

- フォロワー数:1,500人以上

- 平均いいね数:30以上

- 同じジャンル・テーマで発信していること

この条件を満たさない、極端に数値が低いアカウントは、勝ちパターンを学ぶ対象にはなりにくいため注意しましょう。

よく「具体的に何を見ればよいのか」と聞かれますが、弊社が特に注目しているのは以下の点です。

- デザインやクリエイティブの傾向

- 反応が伸びている投稿のフォーマットやパターン

- 伸びている投稿の1文目(フック)の表現方法

- どのような企画やキャンペーンを実施しているか

- プロフィール文の設計(誰に/何を/どう提供するか)

- アイコンやビジュアルの雰囲気

これらを観察・分析することで、なぜそのアカウントが成果を出しているのかの仮説を立てることができ、自社のアカウントに再現・応用するためのヒントとなります。

ベンチマークアカウントのリサーチ方法

私たちがベンチマーク先を探すときには、大きく分けて二つの方法を使っています。

一つは「ハッシュタグ検索」、もう一つは「ワード検索」です。

それぞれに特徴があり、組み合わせることで網羅的かつ精度の高いリサーチが可能になります。

1. ハッシュタグから探す方法

まず最も王道なのが、商品やサービスに関連するハッシュタグを使ったリサーチです。

顧客が実際に検索しそうなキーワードを想定し、それをXで調べていきます。

たとえば化粧水を扱っている場合であれば、「化粧水」「肌改善」「ニキビ」といったワードを入力すると、多くの投稿がヒットします。そこから伸びている投稿を選び、そのアカウントを訪問。直近の投稿をいくつか見ながら、平均的ないいね数やリポスト数を確認します。

ここで重要なのは、フォロワー数ではなく投稿ごとの反応率を見ることです。フォロワーが多くても反応が薄ければ影響力は限定的ですし、逆に少人数でも高いエンゲージメントを維持しているアカウントは強力なベンチマーク対象になります。

2. ワード検索で探す方法

もう一つの方法は、特定のワードで検索して伸びている投稿からアカウントを探すやり方です。例えば「美容」などのワードを検索すると、ハッシュタグをつけていない投稿も数多く見つかります。そこでいいね数の多い投稿を見つけ、その投稿主のプロフィールをチェックします。

この方法は特にニッチジャンルで有効です。なぜなら、ハッシュタグをつけずに投稿している人も多いため、ハッシュタグ検索だけでは拾えないアカウントを発見できるからです。

③アカウントの目的設定・コンセプト設計をする

ビジネス領域で発信するなら、最初に決めるべきは目的とコンセプトです。この二つが明確であれば、チームで運用しても個人で運用しても、発信はぶれません。逆にここが曖昧だと、目先の反応に引きずられ、短期的な伸びはあっても事業成果へつながりにくくなります。

目的:なぜ・誰に・何を起こしたいのか

「目的」は活動の北極星です。フォロワー増加は目的ではなく手段。数の先にどのような事業成果をつくるのかを言語化します。

目的は次の要素で一文にまとめると機能します。

誰に/どんな価値を届けて、どんな行動(または成果KPI)を、どの期間で実現するか

例)

「中小製造業の採用担当者に現場の魅力を言語化するノウハウを提供し、月10件の資料請求と年6社の商談創出を12か月で達成する。」➤リード獲得➤売上向上➤次のマーケ予算を〇%増加

この粒度まで落とすと、投稿テーマ選定やCTAの設計、KPI設定(資料請求・商談・CVRなど)が自然に揃います。

コンセプト:誰のどの課題を、どの立場で解決するメディアか

「コンセプト」は編集方針の骨格です。ターゲット像→課題→提供価値→語り口を一貫させます。

一文で表すなら、次の型が有効です。

誰の/どの状況・課題に対して、どんな独自視点・方法で、どんな変化を約束するアカウントか

例)

「美容クリニックの新人広報が伝わる症例解説を学べる、医師監修×患者目線の実務ノウハウメディア。」

コンセプトを実装するために、次の三点を決めます(必要最低限に絞っています)

- 編集軸(コンテンツ・ピラー):体験談/ハウツー/事例分解の3本柱など

- メッセージの約束:読者が毎回得られる具体的ベネフィット(例:保存して即使えるテンプレ)

- トーン&ボイス:権威的か、伴走的か。専門用語の扱い基準

X集客|投稿作成編(2STEP)

ここで意識すべきポイントは数多く存在しますが、その中でも特に重要なのが次の2つです。

- タイムラインに表示される冒頭の文章

- 投稿を締めくくる最後の一文

細かいテクニックを挙げれば10個以上ありますが、この2点を押さえるだけで投稿の伸び方は大きく変わります。なぜなら、冒頭は「読まれるかどうか」を決める入り口であり、最後の一文は「行動を起こさせるかどうか」を左右する出口だからです。

まずはこの基本を意識して投稿を積み重ねることが、成果につながる最短ルートになります。

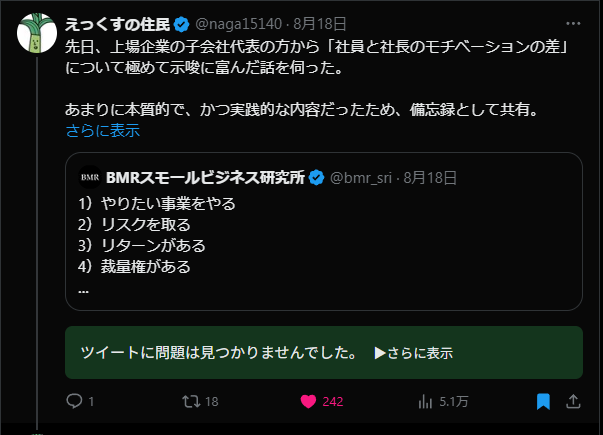

キャッチコピーで中身を見てもらえるかの9割が決まる

ここでいう「キャッチコピー」とは、単に投稿の一文目を指すものではありません。

X(旧Twitter)のタイムライン上で、「さらに表示」を押す前に露出されている部分を意味します。

ユーザーが投稿を読むかどうかを判断するのは、この露出部分です。ここで興味を引けなければ、全文を開いてもらうことすら叶いません。逆に言えば、この数行で心を掴めれば、投稿全体が読まれ、プロフィール遷移やフォロー、場合によってはCVにまでつながります。

重要なのは、「タイムラインで見えた瞬間にクリックしたくなるか」という一点です。そのためには、露出される数行のテキストにどんな情報を置くかを戦略的に考える必要があります。

具体的には、以下のような打ち出し方があります。

- 限定性を強調する方法

→「今日だけ」「先着◯名」「ここでしか読めない」など、希少性を感じさせる。 - 権威性を打ち出す方法

→「◯万人に読まれた資料」「元◯◯企業の戦略担当が解説」など、実績や肩書きを前面に押し出す。

たとえば権威性を用いる場合、次のような表現が典型的です。

このように、タイムラインで目に入った瞬間に「気になる」「続きを見たい」と思わせる一行を設計することが、発信の成果を左右します。

投稿を締めくくる最後の一文

Xで成果を出すためには「読ませること」以上に、読んだ後にどんな感情が残り、どんな行動につながるのかを設計することが欠かせません。その行動を決定づけるのが、投稿を締めくくる最後の一文です。

特にtoBでは、フォロワー数の増減や反応率といった表層的な指標ではなく、リード獲得や商談化、採用応募といった事業成果につながる行動をいかに引き出すかが重要になります。そのため最後の一文は「運用目的」から逆算して設計する必要があります。例えばリード獲得を目的とするなら、有益な投稿をした後に「詳しくは固定投稿から資料をご覧ください」と誘導を加えたり、プロフィールリンクへ自然に流したりと、一つの投稿だけで完結させない導線を敷くことが効果的です。

最後の一文をつくる際に意識すべき要素は三つあります。

まずは読者にとっての具体的なベネフィットを示すこと。次に、どんな行動をとればよいのかをシンプルに提示すること。そして最後に、所要時間や費用の有無など摩擦を減らす情報を添えて心理的ハードルを下げることです。たとえば「現場で使えるチェックリストを固定投稿から無料でダウンロードできます。二分で完了します」といった表現は、価値・行動・摩擦低減の三要素が揃っており、行動に移しやすい形になっています。

このように設計された一文は、単なる締めではなく読者の理解を行動に変換するインターフェースとして機能します。目的と指標を明確にし、ベネフィットを伝え、摩擦を取り除く。その積み重ねが、結果としてリード率や商談化率の改善につながっていくのです。

Xを活用して集客、採用したい企業は運用代行サービスの利用もおすすめ

Xを活用して集客や採用につなげたいと考える企業にとって、運用代行サービスの活用は有効な選択肢です。

「Xの集客方法は理解できたけれど、実際に継続的に運用するとなると時間が取れない」

「どうせなら確実に成果を出し、事業の中心を担うメディアに育てたい」

そんな声をよくいただきます。実際、SNSは継続的な運用とデータに基づく改善が求められるため、社内リソースだけで行うのは負担が大きくなりがちです。代行サービスを活用することで、戦略設計から日々の投稿、分析・改善までを一貫して任せられるため、自社は事業の中核にリソースを集中させつつ、SNSからの集客や採用を安定的に積み上げていくことが可能になります。

運用代行のメリット

- 社内リソースがなくても継続的に運用できる

- プロの知見を活かし、戦略設計から投稿・分析・改善まで一貫して任せられる

- アルゴリズムやトレンドの変化に対応しやすく、成果の再現性が高い

- 社内はコア業務に集中でき、SNS運用を外部の専門部署として活用できる

- 第三者視点の客観的な分析により、改善サイクルが加速する

Xをプロに任せて最短で成果に繋げたいという方は、まずはぜひサービス資料をご確認ください。

弊社の資料をダウンロード