SNS運用で広告費・採用費を削減しませんか?

弊社はこれまでに累計100社以上の企業様を支援し、7年以上にわたりSNS運用に特化したノウハウを蓄積してまいりました。

その経験を活かし、企業様が抱えるさまざまな課題解決をお手伝いしております。

- SNSを活用して優秀な人材を採用したい

- UGCを生み出し、自然な口コミで商品を広めたい

- 広告費を抑えながら、店舗への来店数を増やしたい

- 企業の認知度を高め、ブランド価値を向上させたい

こうしたニーズをお持ちでしたら、ぜひ弊社にお任せください。

単なる運用代行ではなく、戦略設計からコンテンツ制作、データ分析まで一気通貫でサポートいたします。

まずはお気軽に、こちらから資料をお受け取りください。

本記事では、X(旧Twitter)運用で成果を出すための考え方と、具体的な分析・改善の手順を解説します。

本記事の中でも詳しく触れますが、Xに限らずSNS運用は分析をしない限り、永遠に感覚と運任せの領域から抜け出せません。データを基に検証を重ねることで、「なぜこの投稿が伸びたのか」「なぜ反応が鈍かったのか」を明確にし、再現性のある仕組み化された運用を構築することができます。

今回は以下の3つの観点から、X分析の重要性を掘り下げていきます!

- 分析を行わない企業が抱えるリスクと損失

- 実際に業務で使える検索コマンドとアナリティクス分析法

- 弊社が実際に使用している数値管理シートの設計思想

今後

- X経由で採用を強化したい

- 広告費を削減して集客したい

- 「第一想起」を取れるブランドを築きたい

- SNSからUGCが自然に生まれる仕組みを作りたい

と考えている方にとって、本記事は必ず参考になるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

第一章│X(旧Twitter)運用の重要性とは(はじめに)

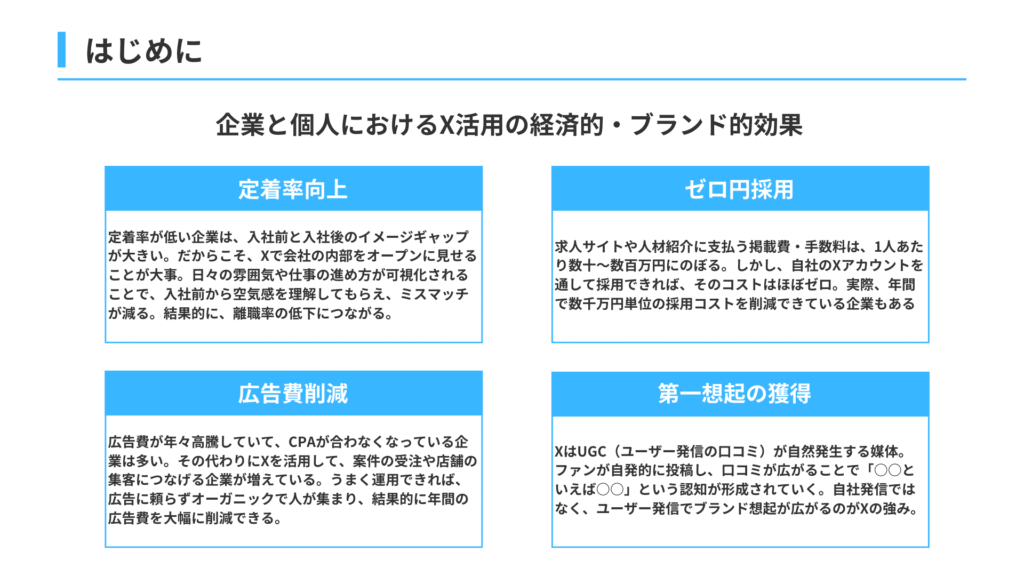

まずはじめに、Xを活用することで企業や個人がどのような経済的・ブランド的効果を得られるのかを解説していきます。

弊社ではこれまで、さまざまな業界・業種の企業様をSNSを通じてご支援してきましたが、多くの企業が「Xを始めることで具体的にどんな効果があるのか」を明確に理解できていないと感じます。

その結果、SNS施策は後回しにされ、十分な予算も投下されないままになっているケースが非常に多いです。

一方で、私たちが実際の事例をもとに「Xでここまでできるんですよ」とお伝えすると、ほとんどの企業が「それならぜひやりたい」と前向きに検討してくださいます。それだけ、Xの可能性はまだ十分に理解されていない=伸びしろが大きいということです。

X活用によって得られる4つの効果

1. 定着率の向上

離職率が高い企業の多くは、入社前と入社後のイメージギャップが大きいという共通点があります。

営業でガンガン外に出る仕事だと思って入社したら、実際はコールセンター業務が中心だっ

キラキラ系かと思ってたけど、実際は気合と根性の体育会系だった

このようなギャップは、入社前に企業のリアルが伝わっていないことが原因で起こります。

だからこそ、Xを活用して日々の雰囲気・業務内容・社内の空気感をオープンに発信することが重要です。候補者が「自分がこの環境で働く姿」を想像できるようになると、ミスマッチが減り、結果的に離職率の低下につながります。

弊社が支援した企業の中にも、「仕事内容が伝わらず応募が集まらない」「入社後すぐに辞めてしまう」という課題を抱えていた企業がありました。

そこで、X上で自社のリアルを発信する方針へ転換。

「うちは厳しいけど、その分1年で圧倒的に成長できる環境です」

と正直に伝えた結果、厳しくても成長したいという意欲の高い人材が集まり、採用コストを削減しながら離職率も大幅に改善しました。

2.ゼロ円採用│SNSが採用コストを変える時代

XをはじめとするSNSは、ゼロ円採用を実現できる極めて効率的な手段です。通常、求人サイトや人材紹介会社を利用すると、1人の採用につき数十万〜数百万円の費用が発生します。この金額は中小企業にとって大きな負担であり、採用活動を思うように進められない原因にもなっています。

しかし、自社のSNSアカウントを通じて人材を採用できれば、その費用はほぼ0円。

実際に、SNSを活用することで年間数千万円規模の採用コストを削減している企業も少なくありません。

それにもかかわらず、まだ多くの中小企業ではこの取り組みが十分に浸透していないのが現状です。

少し話は変わりますが、SNS採用の価値は0円で採用できるという金銭的なメリットだけではありません。

よく企業様にお伝えしているのですが、中小企業はどうしても大手に「ネームバリュー」「待遇」「福利厚生」では勝てません。たとえば大手企業であれば、「この会社に入りたい」というブランドや安定感があり、給料や制度面でも圧倒的に優位です。

では、そんな中小企業がどうやって採用競争に勝てるのか。

その答えは、会社ではなく人で惹きつけることにあります。

「○○の会社で働きたい」という動機は、大手企業が圧倒的に強い領域。しかし、SNSを通じて○○さんと働きたいという個人単位の共感を生み出すことができれば、中小企業でも十分に勝負ができます。

Xでは経営者や社員の価値観、日々の働き方、チームの雰囲気などをリアルに発信できるため、

企業という箱ではなく、人を通じてブランドを形成することが可能になります。

結果として、応募者は「この会社に入りたい」ではなく、「この人と一緒に働きたい」「このチームの一員になりたい」と感じるようになる。

これが、SNS採用の本質であり、大手にはない中小企業の武器です。

3.広告費削減 │広告依存からオーガニック集客への転換

クライアント様から最近よく聞くのが、

- 広告費が年々高騰してCPAが合わなくなっている

- リードが取れない、公式ラインの追加が減っている

といった声です。

広告を打てば成果が出た時代は終わり、今は広告費をかけても反応が取りにくい時代になっています。こうした中で、近年注目されているのがX(旧Twitter)を活用したオーガニック集客です。

Xはもともと経営者や決裁者層の利用が多いプラットフォームで、今ではFacebookぐらいにビジネス目的の利用者が増えています。その結果、Xをきっかけに法人の新規案件を獲得したり、店舗の集客を伸ばす企業が増えています。

たとえば、美容業界ではプレゼント企画を通してUGC(ユーザー投稿)を生み出し、自然な拡散から来店・購入へとつなげる事例も多く見られます。

つまり、広告を打たなくてもユーザー自身が宣伝者になる仕組みを構築できるのです。

結果として、広告費を抑えながらも認知・集客を拡大し、年間で数百万円単位のコスト削減を実現している企業も少なくありません。

4.第一想起の獲得│〇〇といえばこの会社をつくる

XはUGC(ユーザー生成コンテンツ)が自然に生まれやすい媒体です。

ファンや利用者が自発的に投稿し、口コミが拡散していくことで、「〇〇といえばこの会社」という第一想起が形成されていきます。

たとえば美容商品やサービス系の企業では、ユーザーが日常的にXで感想を投稿したり、代表がリポストすることで自然と話題が広がります。その結果、「あのブランドってよく見るよね」「〇〇の商品ならあそこが安心」という認知が積み上がり、広告では作れない生活者起点のブランド認知が生まれます。

実際、弊社が支援する企業でも、X上でのUGCをきっかけに「ここのサービス良かったよ」と紹介されて利用率が一気に上がったり、代表の発信を見た他社経営者から「実際に使ってみたい」とDMが届くケースが多く見られます。こうした紹介の連鎖が、Xの中で自然発生的に起こるのです。

特に店舗型ビジネスやD2Cブランドでは、UGCを起点とした口コミ拡散が新規顧客の獲得にも直結します。プレゼント企画や体験投稿をきっかけにユーザーが投稿し、他のユーザーが反応する。その積み重ねが「SNS上で一番最初に思い出される存在=第一想起」につながります。

第二章│X(旧Twitter)において分析を行わない企業が抱えるリスクと損失

この章では、X運用において「分析を行わない企業がどのような損失を抱えているのか」について解説していきます。

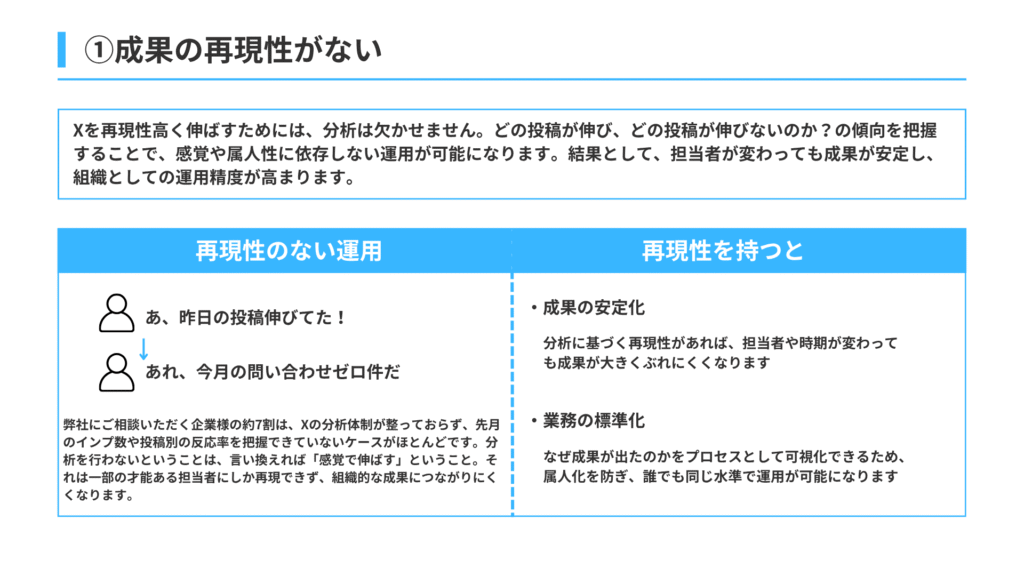

1.成果の再現性がない

Xを安定的に伸ばすためには、分析は絶対に欠かせません。

どの投稿が伸び、どの投稿が反応されにくいのか。その傾向をデータで把握することで、感覚や担当者のセンスに頼らない再現性のある運用が可能になります。

一方で、分析を行わずに感覚だけで運用している企業は、担当者の変更や投稿スタイルの違いによって成果が大きくブレてしまう傾向があります。つまり、属人的な発信に依存してしまい、運用ノウハウが組織に蓄積されないのです。

分析ができていない企業の多くは、先月のインプレッション数や投稿別の反応率すら正確に把握できていません。

つまり、「どの投稿が良かったのか」「なぜ反応が落ちたのか」という原因が見えないまま、感覚的に運用を続けているのが実情です。分析を行わないということは、言い換えれば感覚で伸ばすという博打の運用。これは一部のセンスや経験を持つ担当者にしか再現できず、組織的な成果にはつながりにくい状態です。

では逆に、分析によって再現性を持てるようになるとどうなるのか。

その最大のメリットは、大きく分けて次の2つです。

1.成果の安定化

データに基づいた再現性があれば、担当者や時期が変わっても成果が大きくブレません。

感覚ではなく構造で運用しているため、運用の質が一定に保たれます。

2.業務の標準化

なぜ成果が出たのかをプロセスとして可視化できるため、ノウハウが属人化しません。

誰が担当しても同じ水準で運用できる、仕組み化された組織運用が実現します。

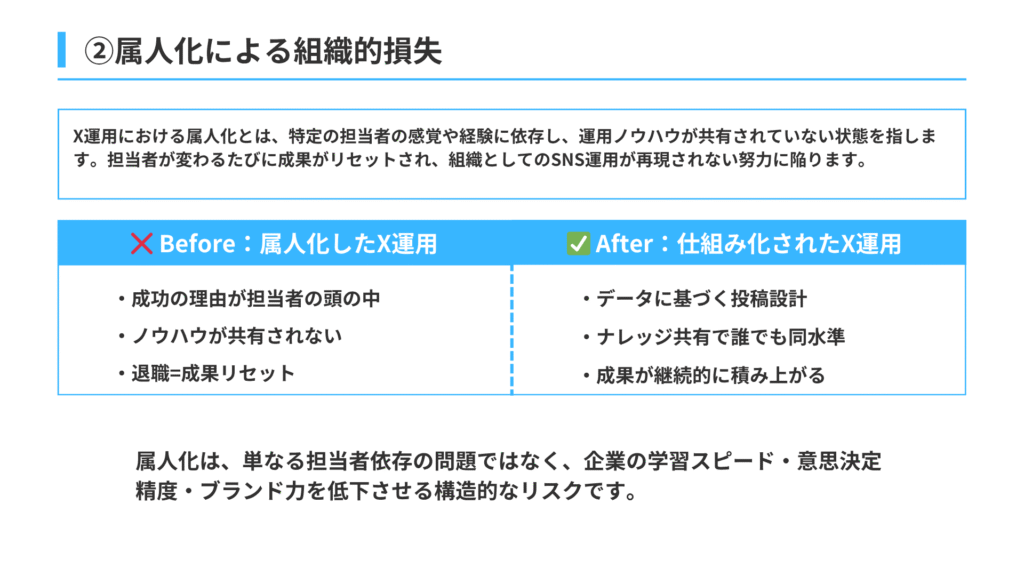

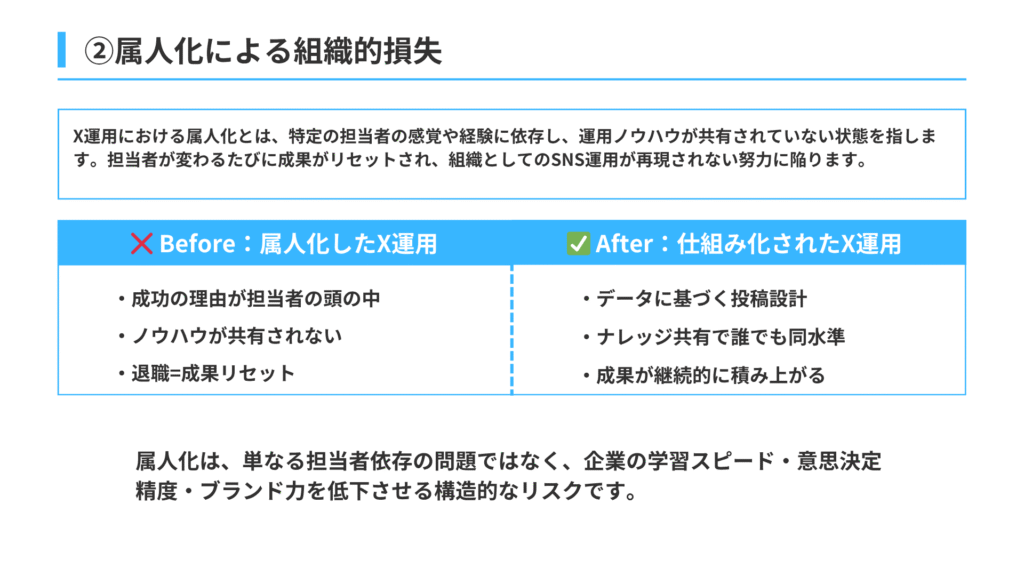

2.属人化による組織的損失

X運用における属人化とは、特定の担当者の感覚や経験に依存し、運用ノウハウが共有・言語化されていない状態を指します。担当者がAさんからBさんに変わるたびに成果がリセットされ、再現性のない運用が繰り返される。これは多くの企業で起きている現実です。

属人化した運用の問題点

- 成功の理由が担当者の頭の中にしかない

- 投稿の作り方や分析方法が共有されていない

- 担当者の退職=成果のリセット

という状態になります。

実際、弊社に相談をいただく企業の中にも、「前任者が辞めてから編集の仕方もわからない」

「どんなツールを使っていたのかも不明」といった理由で運用が完全に止まってしまったケースが少なくありません。

属人化は単なる担当者依存の問題ではなく、企業の学習スピード・意思決定・ブランド力の低下にも直結します。つまり、組織の競争力そのものを蝕む構造的リスクなのです。

一方で、仕組み化されたX運用では、データに基づく投稿設計ができ、ナレッジ共有によって誰が運用しても同じ水準の成果を出せる状態が実現します。投稿のルールや分析指標、改善サイクルを明文化することで、属人性を排除し、成果が積み上がる組織運用に変わります。

重要なのは、スキルの高い担当者がいるうちにその知見を仕組み化し、「ノウハウを個人のスキルから、組織の資産へ変換する」ことです。これができる企業ほど、長期的に安定したSNS運用が可能になります。

採用・集客に悩む企業様へ。SNS運用という選択肢を。

弊社はこれまでに累計100社以上の企業様を支援し、7年以上にわたりSNS運用に特化したノウハウを蓄積してまいりました。

その経験を活かし、企業様が抱えるさまざまな課題解決をお手伝いしております。

- SNSを活用して優秀な人材を採用したい

- UGCを生み出し、自然な口コミで商品を広めたい

- 広告費を抑えながら、店舗への来店数を増やしたい

- 企業の認知度を高め、ブランド価値を向上させたい

こうしたニーズをお持ちでしたら、ぜひ弊社にお任せください。

単なる運用代行ではなく、戦略設計からコンテンツ制作、データ分析まで一気通貫でサポートいたします。

今すぐ、公式LINEから無料でご相談いただけます。

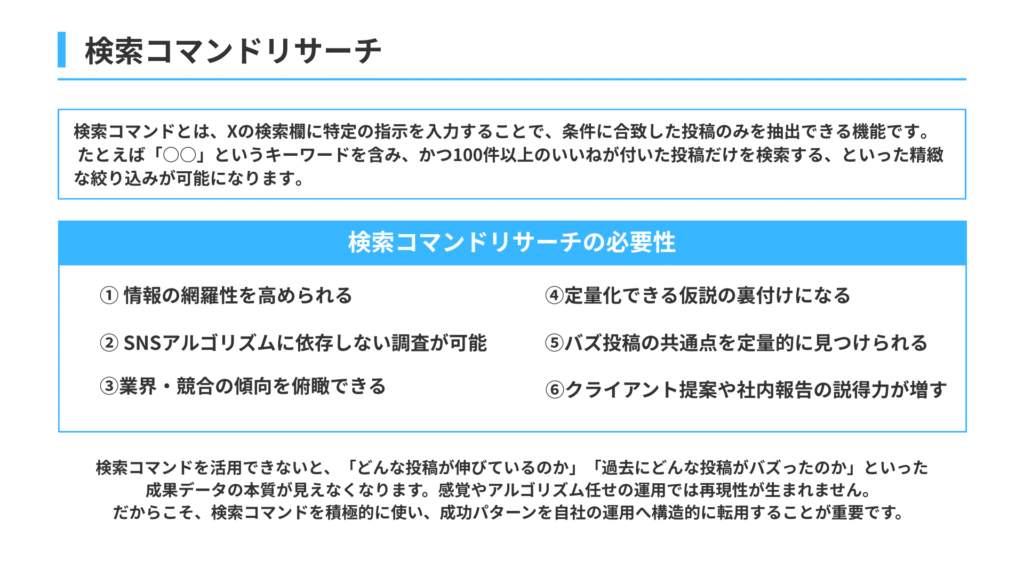

第三章│X(旧Twitter)に役立つ検索コマンドリサーチ

この章では、検索コマンドリサーチの概要と実践方法について解説していきます。

そもそも検索コマンドリサーチとは、X(旧Twitter)の検索欄に特定の条件を指定して入力することで、「どんな投稿が伸びているのか」「どんな傾向があるのか」を定量的に調べる分析手法のことです。

多くの企業がSNS運用でつまずく原因は、「感覚的に良さそうな投稿」を続けてしまうことにあります。しかし、Xはプラットフォームの特性上、投稿データが全て公開されている唯一のSNS。つまり、検索コマンドを使えば、

- 業界ごとのトレンド

- 競合の伸びた投稿

- 特定キーワードの反応率

などを、無料で正確に調べることができます。

もし「検索コマンドって難しそう…」と思う方も、本章を読めば、今日からすぐに使いこなせるようになります。ぜひこの機会に、自社のX分析の精度を一段引き上げてみてください。

1.検索コマンドリサーチとは

「検索コマンドリサーチって何?」

そう感じる方も多いと思います。

検索コマンドとは、X(旧Twitter)の検索欄に特定の条件を指定して入力することで、該当する投稿だけを抽出できる機能です。

たとえば

- 「美容」というキーワードを含み、いいね数が100件以上の投稿だけを表示する

- 「広告」というワードを含み、いいね300件以上かつ動画投稿のみを絞り込む

といった形で、通常の検索では拾えない高精度なリサーチが可能になります。

この手法の価値は、「感覚ではなく事実に基づく分析ができる」という点にあります。SNS運用では「なんとなく伸びそう」「雰囲気で良さそう」といった判断をしがちですが、検索コマンドを使うことで再現性のある仮説検証が可能になります。

主なメリットは次の6つです。

- 情報の網羅性を高められる

- SNSアルゴリズムに依存しない調査が可能

- 業界・競合の傾向を把握できる

- 仮説の裏付けがデータで取れる

- バズ投稿の共通点を定量的に発見できる

- クライアント提案・社内報告の説得力が増す

検索コマンドを活用しない企業では、「どんな投稿が伸びているのか」「過去にどんな投稿がバズったのか」といった成果の本質的データが見えません。結果として、感覚とアルゴリズム任せの運用になり、再現性のない施策が続いてしまいます。

だからこそ、検索コマンドを使って市場を構造的に理解することが重要です。

たとえば、広告業界なら「どんなワードを含む投稿が反応されているのか」

美容業界なら「どんな構図やフレーズがUGCを生みやすいのか」

といった傾向を把握し、自社運用へ転用することで、確度の高い仮説設計ができるようになります。

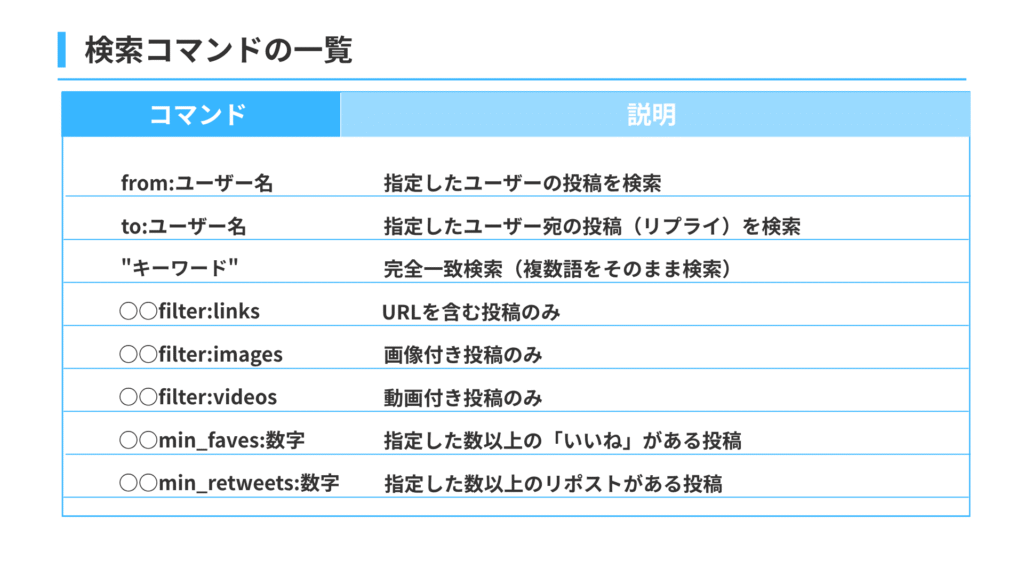

2.検索コマンドの一覧

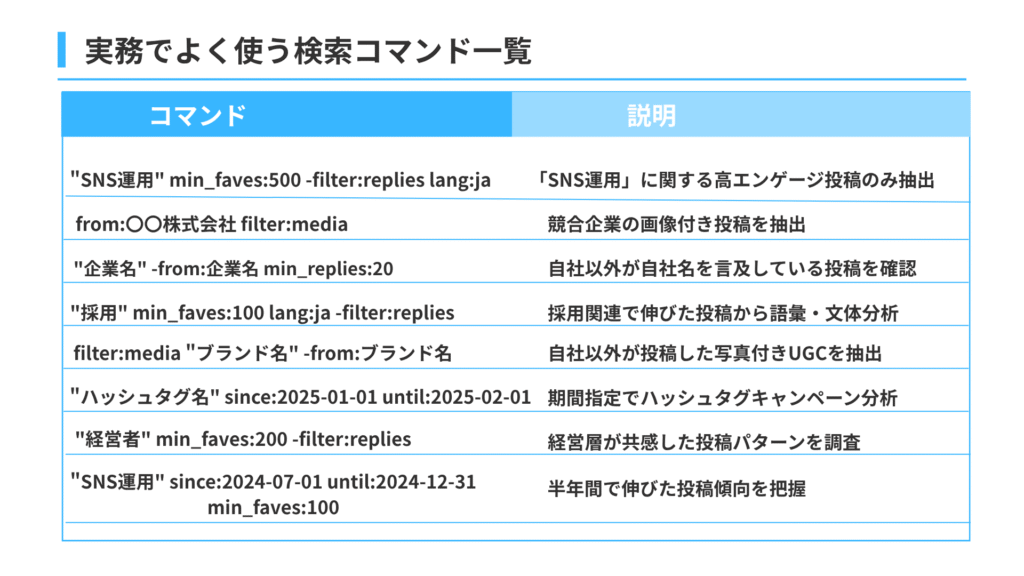

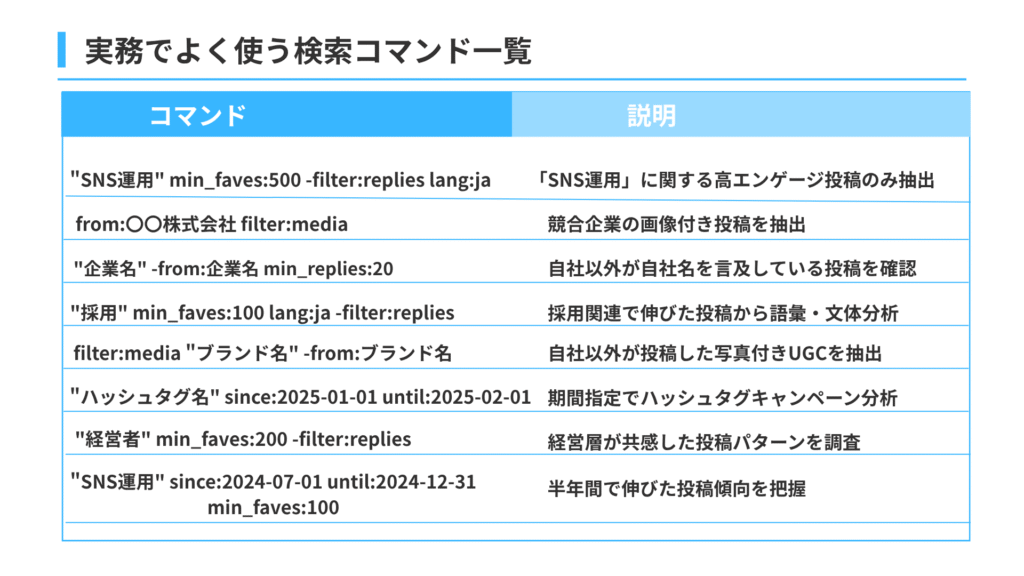

ここからは、弊社が実際にX運用を行う中で活用している、代表的で汎用性の高い検索コマンドを紹介していきます。

検索コマンドの必要性については、先ほどの章でお伝えした通りですが、ここでは「今すぐ使える」「業界問わず応用できる」コマンドを8つ厳選しました。

実際の検索画面を開きながら照らし合わせて試してみると、コマンドの仕組みが直感的に理解できるはずです。

ここまでご紹介した8つのコマンドは、弊社がX運用の中で特に重視している基本の型になります。ただしその中でも、実務で頻繁に使うコマンドについては、クライアント様でも質問をいただくことが多いです。

そこで、弊社が実際に使用している検索コマンドの一覧を画像として下に掲載しています。普段の分析業務や投稿設計を行う際に役立つと思いますので、必要に応じてスクリーンショットなどで保存して活用してみてください。

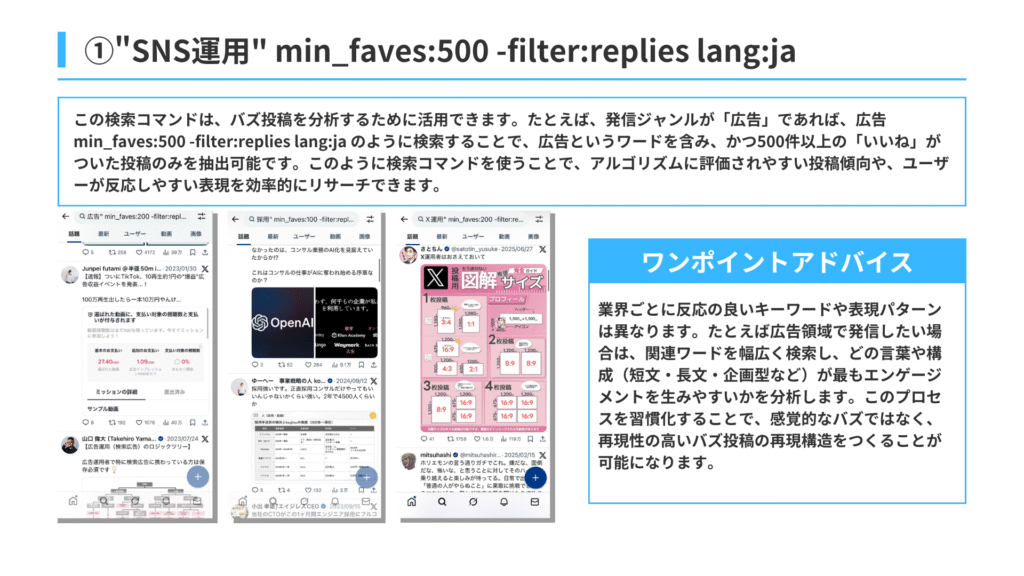

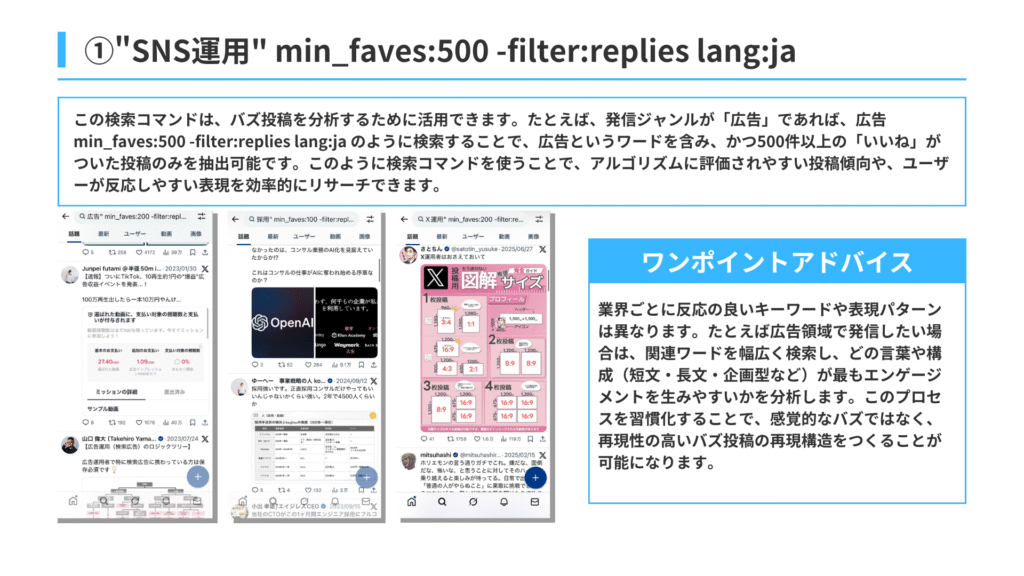

①”SNS運用” min_faves:500 -filter:replies lang:ja

この検索コマンドは、バズ投稿の分析に最も効果的なツールです。

おそらく弊社でも、最も頻繁に使用しているコマンドの一つになります。

まだ使ったことがない方は、ぜひ試してみてください。たとえば「広告」というジャンルで発信している場合、下記のようにコマンドを入力するだけで、「広告」というワードを含み、かつ500件以上のいいねがついた投稿のみを抽出できます。

“広告” min_faves:500 -filter:replies lang:ja

Xでは、ユーザーのタイムラインに表示される投稿が「自分がフォローしている人」や「アルゴリズムが関連性が高いと判断した投稿」に偏りがちです。つまり、自分のタイムラインだけを見ていても、市場全体の傾向はつかめません。

だからこそ検索コマンドを使い、「広告」というキーワードで市場全体を俯瞰して見ることで、

今どんな投稿が伸びていて、どんな投稿が伸びていないのかを客観的に把握できます。

使い方のポイント

- バズっている投稿と、そうでない投稿の差を比較する

- 構成・語彙・視点・トーンの共通点を抽出する

- 成功パターンを自社の発信に転用する

こうした視点を持って分析することで、「なぜこの投稿が伸びたのか」を感覚ではなく構造として理解できるようになります。

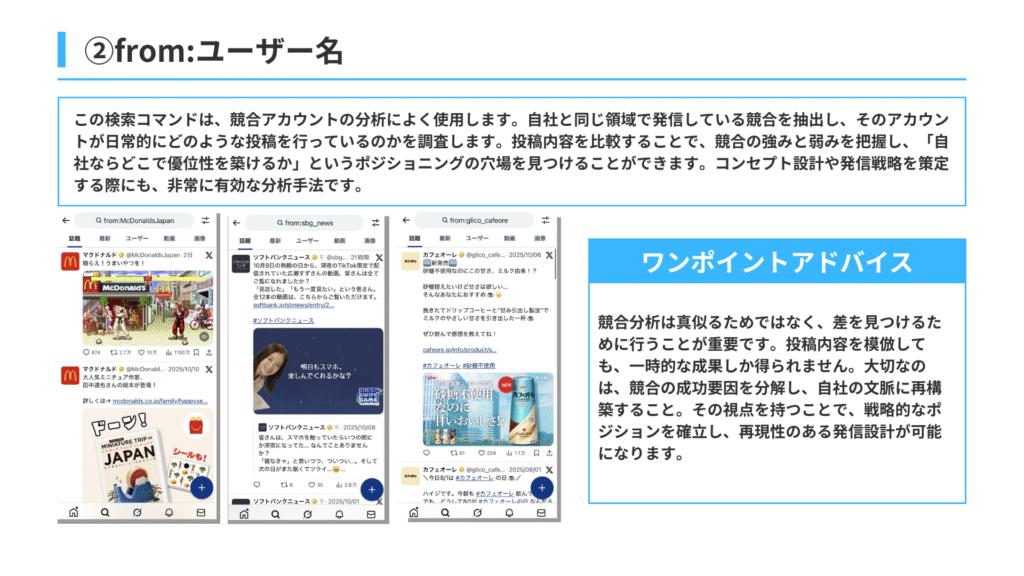

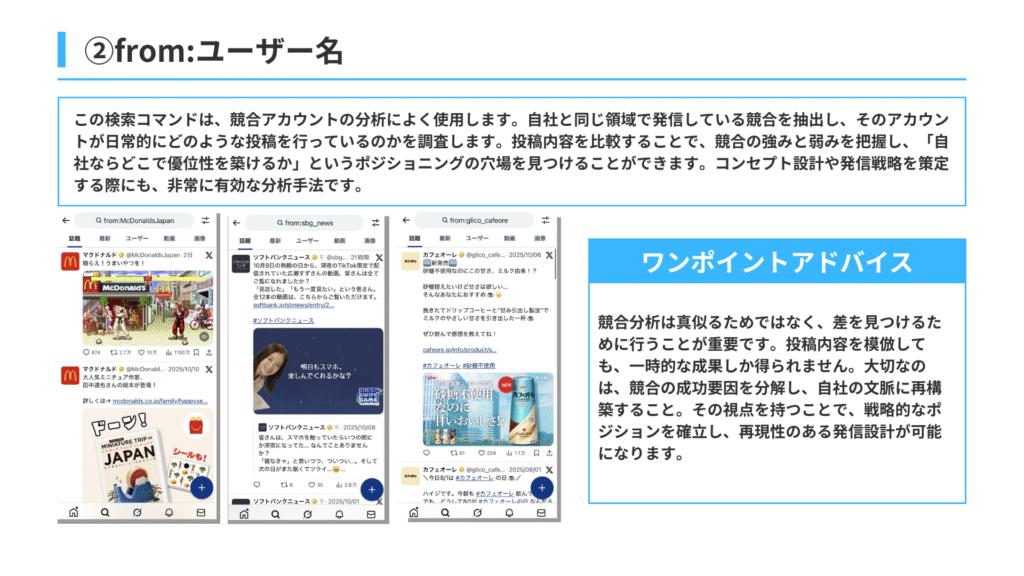

②from:ユーザー名

こちらの検索コマンドも、先ほど紹介したものと同じくらい頻繁に活用しています。

用途としては、主に競合アカウントの分析に用いるケースが多いです。

先ほど紹介したコマンドは、「広告」「SNS運用」「採用」などの特定キーワードを含む投稿をリサーチし、市場全体の傾向を把握するものでした。

一方、今回紹介するものは、特定のアカウント単位で分析するためのコマンドです。

例えば、自社と同じ領域で発信している競合アカウントを10社ほどピックアップし、

それらをスプレッドシートなどで管理しておきます。

そして、月末に以下のようなコマンドを使って検索します👇

from:(アカウントID)

これにより、その月に投稿された中で「いいね数100以上の投稿」だけを抽出でき、

どの投稿が伸びていたのか/どんな傾向があるのかを可視化できます。

弊社でもこの手法を活用し、毎月各競合の発信テーマ・構成・反応率などをまとめて分析しています。これにより、どんな内容が市場で刺さっているかを定量的に把握し、自社の発信に反映させることができます。

第四章│X(旧Twitter)運用におけるアナリティクス分析

この章では、X(旧Twitter)のアナリティクスを使った日々の数値分析について解説していきます。具体的には、どの指標をどのように見て、そこから何を読み取るのか、数値の「見方」や「分析方法」を中心にお伝えしていきます。

X運用における分析は、感覚的な運用を脱し、再現性を高めるために欠かせないプロセスです。

特にチーム運用や外注を含む体制では、属人性を排除し、誰が見ても同じ判断ができる仕組みを作ることが重要になります。

分析によって、

- どんな投稿が成果を生んでいるのか

- どの時間帯・フォーマットが反応を取りやすいのか

- どの指標を優先して改善すべきか

が明確になり、最短距離でアカウントを成長させるための軸ができます。

「分析が苦手」「アナリティクスを見ても何を判断すればいいかわからない」

そんな方にこそ、この章を読んでいただきたいです。

専門的な知識がなくても理解できるよう、実際の画面構成に沿って分析ステップを順に解説していきます。

1.アナリティクス分析とは

アナリティクス分析とは、自社アカウントの投稿データを基に、成果の傾向を可視化する仕組みです。具体的には、「どの投稿が伸びているのか」「どの時間帯に反応が良いのか」などを数値で把握することができます。

これにより、投稿の傾向やエンゲージメントの高い時間帯を明確にし、次の施策をデータドリブンに判断する運用が可能になります。感覚ではなく数字で意思決定するSNS運用へ移行するための基盤が、このアナリティクス分析です。

アナリティクスの主な構成

- アカウント概要(Overview)

- オーディエンス(Audience)

- コンテンツ(Content)

- 動画(Videos)

- ライブ(Live)

- スペース(Spaces)

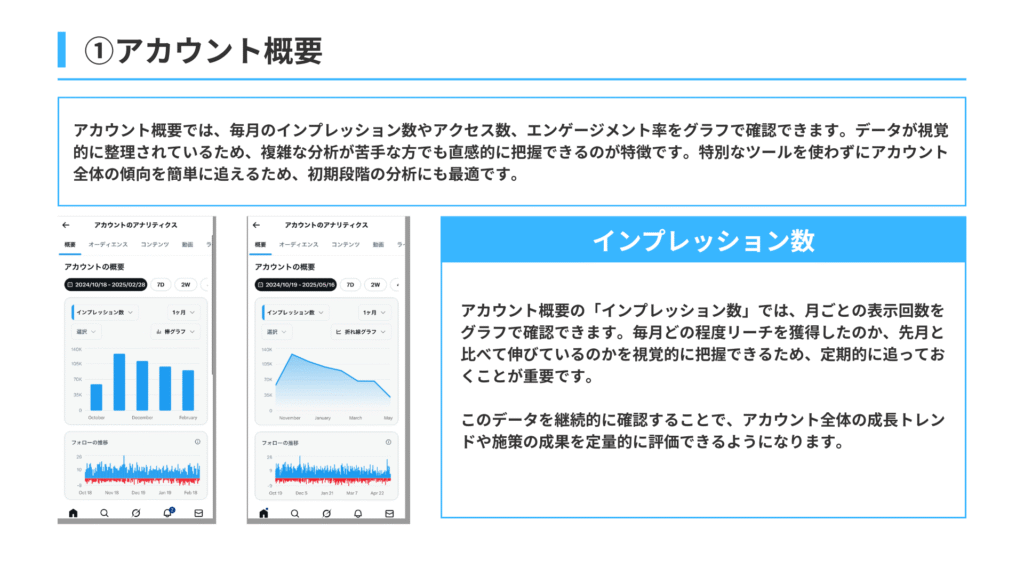

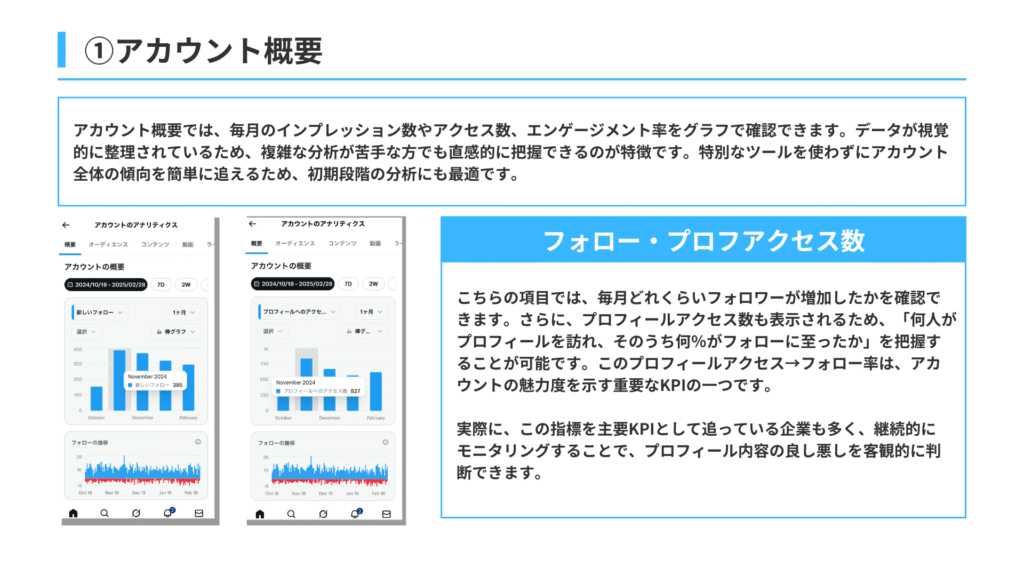

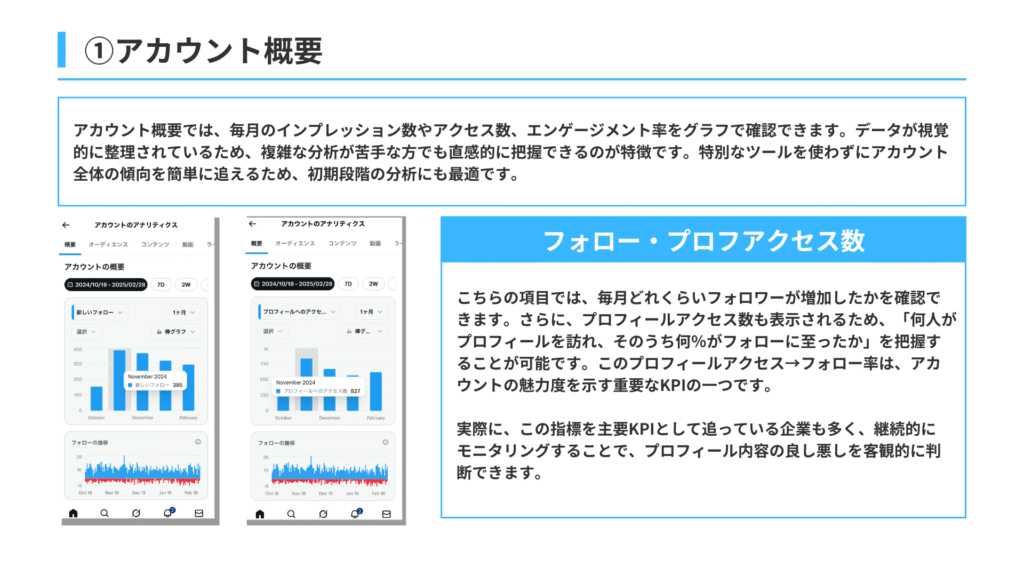

2.アカウント概要

アカウント概要では、毎月のインプレッション数・アクセス数・エンゲージメント率などを、グラフ形式で確認できます。データが視覚的に整理されているため、専門的な知識がなくても直感的にアカウントの状態を把握できるのが特徴です。

特別なツールを使わずに、アカウント全体の傾向を簡単に追えるため、SNS分析の初心者や、運用を始めたばかりの企業にも最適な分析機能です。

インプレッション数の確認

この画面に表示されるインプレッション数とは、アカウントの投稿がユーザーのタイムラインに表示された回数を示しています。月ごとの推移がグラフで表示されるため、「どのくらいリーチを獲得しているか」「先月と比較して伸びているか」を視覚的に把握できます。

このデータを定期的に追うことで、

- アカウント全体の成長トレンド

- 投稿頻度や施策変更の影響

- コンテンツタイプごとの反応変化

といった点を定量的に評価できるようになります。

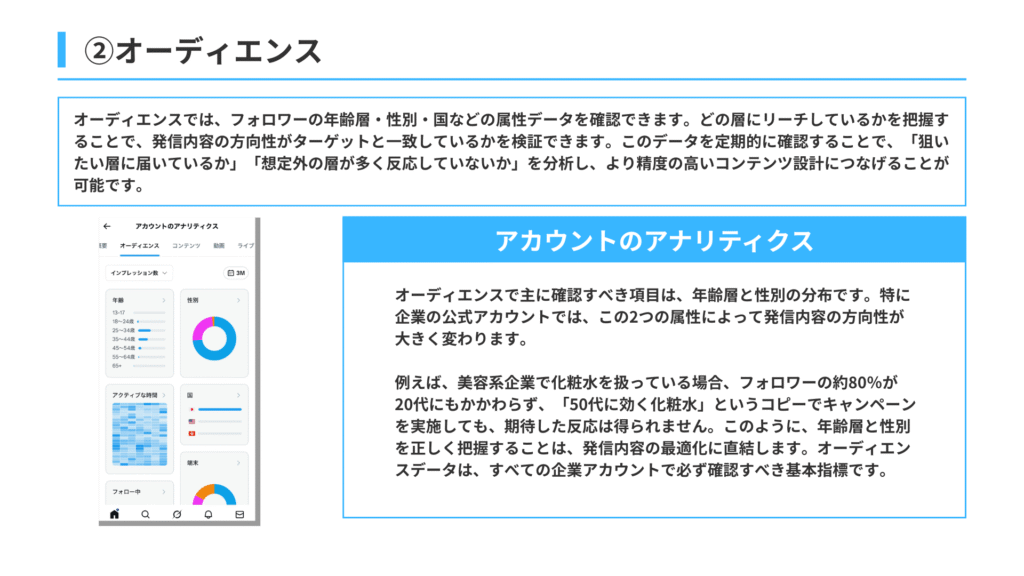

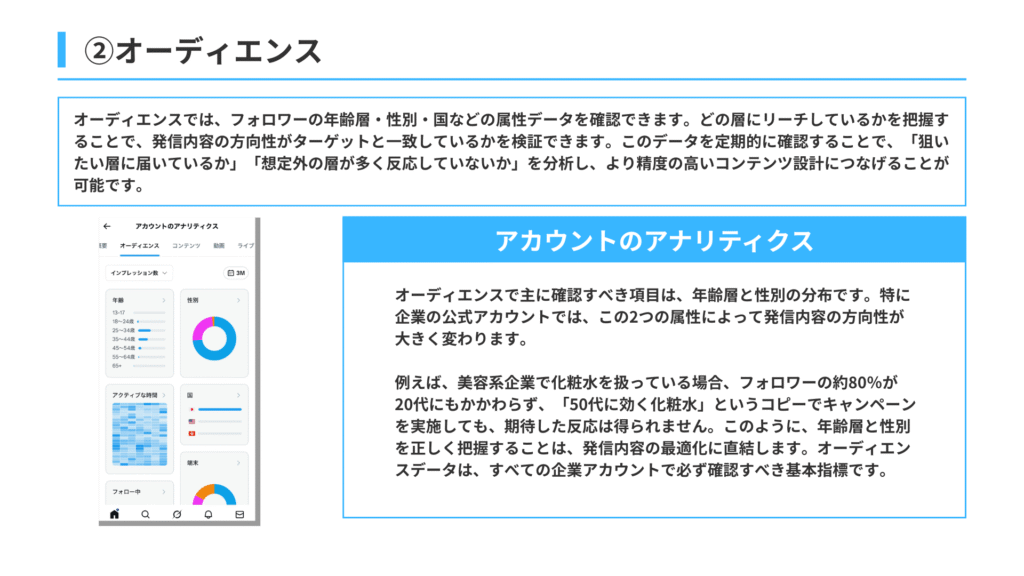

3.オーディエンス

オーディエンス│アカウントのアナリティクス

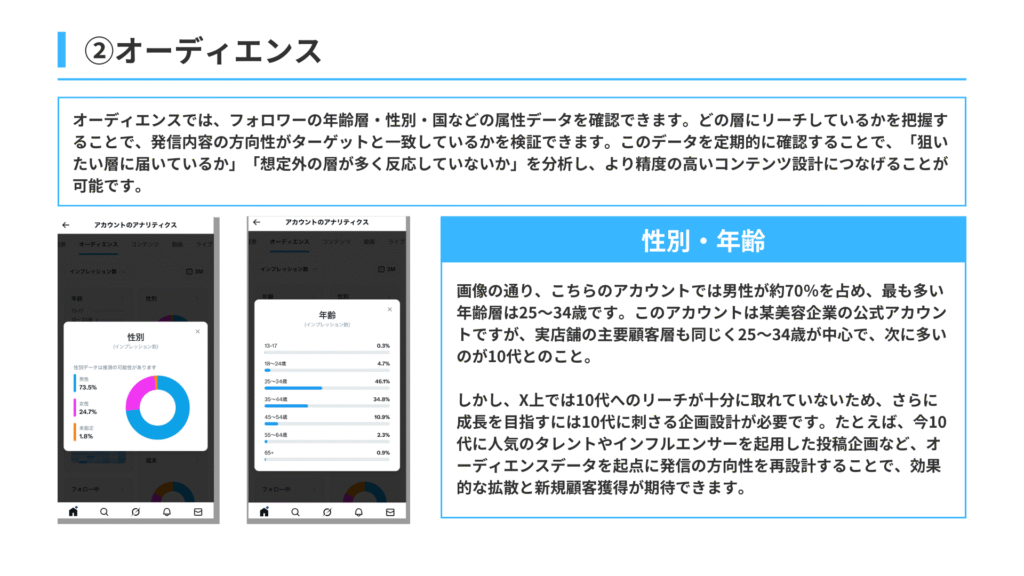

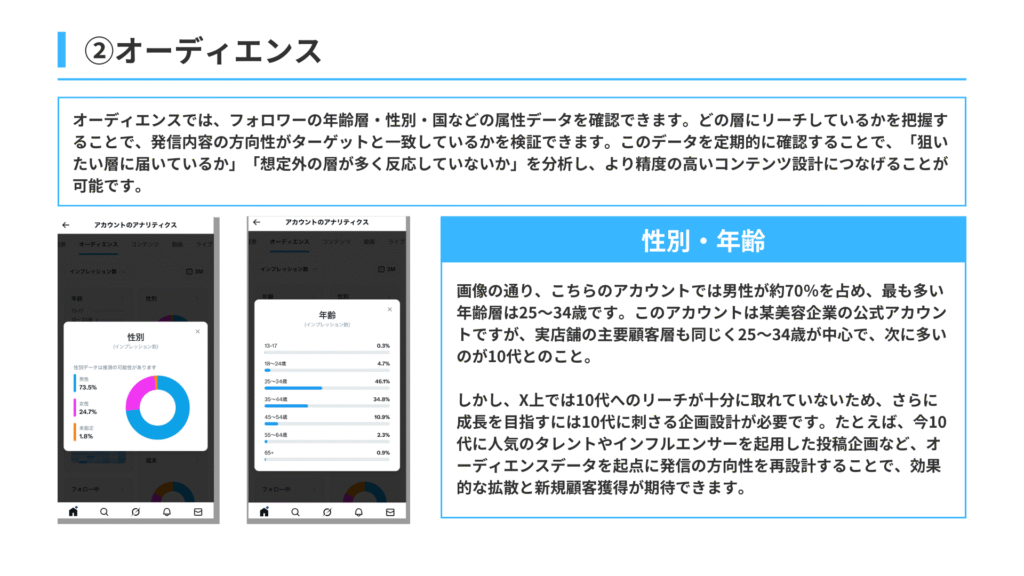

オーディエンスでは、フォロワーの年齢層・性別・国などの属性データを確認できます。

どの層にリーチしているのかを把握することで、発信内容が狙っているターゲットと一致しているかを検証できます。

このデータを定期的に確認することで、

- 想定していたターゲット層にしっかり届いているか

- 想定外の層が多く反応していないか

を分析でき、より精度の高いコンテンツ設計につなげることが可能です。

特に注目すべき2つの指標:年齢と性別

オーディエンス分析で最も重要なのが、年齢分布と性別比率です。

この2つの属性データによって、発信の方向性やメッセージ設計は大きく変わります。

例えば、美容系企業で化粧水を扱っている場合、フォロワーの約80%が20代であるにもかかわらず、「50代に効く化粧水」というキャンペーンを打っても、期待した反応は得られません。

逆に、オーディエンスデータをもとに20代向けのビジュアル・コピーへ最適化することで、

エンゲージメント率の向上や購入導線の改善が期待できます。

オーディエンス│性別・年齢

画像の通り、このアカウントでは男性が約70%を占め、最も多い年齢層は25〜34歳となっています。このアカウントは某美容企業の公式アカウントで、実店舗の主要顧客層も同じく25〜34歳が中心。次に多いのは10代とのことでした。

しかし、X上では10代のリーチが十分に取れていないという課題が見られます。

ここから導ける仮説は、「実店舗では獲得できている層を、SNS上では取りこぼしている」という構造です。つまり、ニーズは確実に存在しているにも関わらず、SNS上の企画・クリエイティブがその層に届いていないということになります。

この場合、考えられる方向性は2つです。

- 現在のSNSの方向性を維持し、別の年齢層へのアプローチを強化する

- 実店舗と同じターゲット(10代)に再フォーカスし、SNS上の企画を再設計する

どちらを選ぶかは、企業としてどの層を成長ドライバーにしたいかによって変わります。

もし「10代へのリーチ拡大」を選ぶなら、オーディエンスデータを基点に発信の方向性を再構築していきます。

たとえば、

- 10代に人気のインフルエンサーやタレントを起用した投稿企画

- 実店舗で反応が良かったテーマやキャンペーンをSNSでも展開

- ビジュアルトーンやコピーを若年層寄りに調整

このように、年齢層データを起点に企画を再設計することで、SNS上でも実店舗と同様の顧客層を獲得できる可能性が高まります。

結果的に、効果的な拡散と新規顧客の獲得を同時に実現でき、オーディエンス分析が「数字を見るためのもの」から「戦略を立てるための武器」へと変わります。

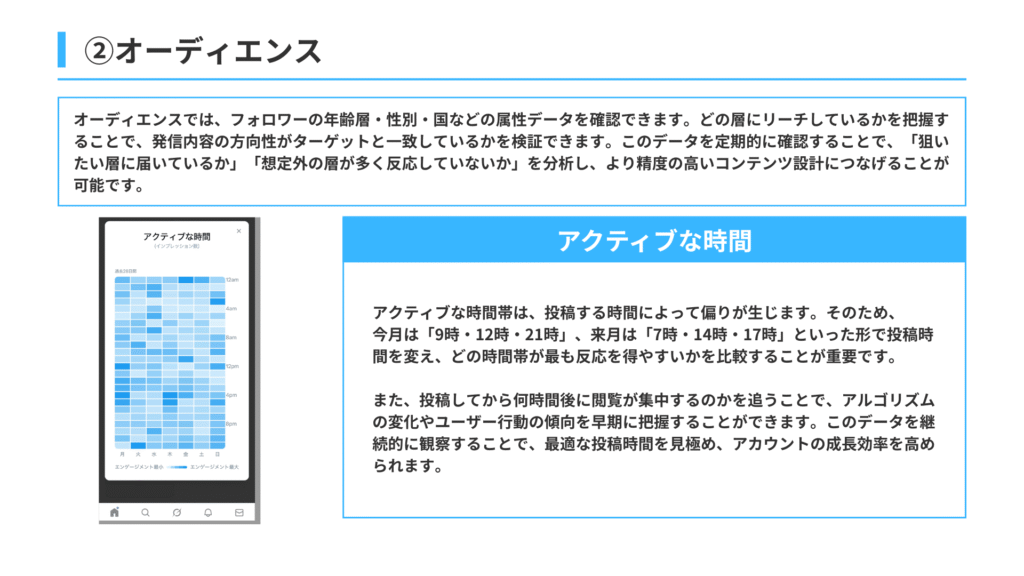

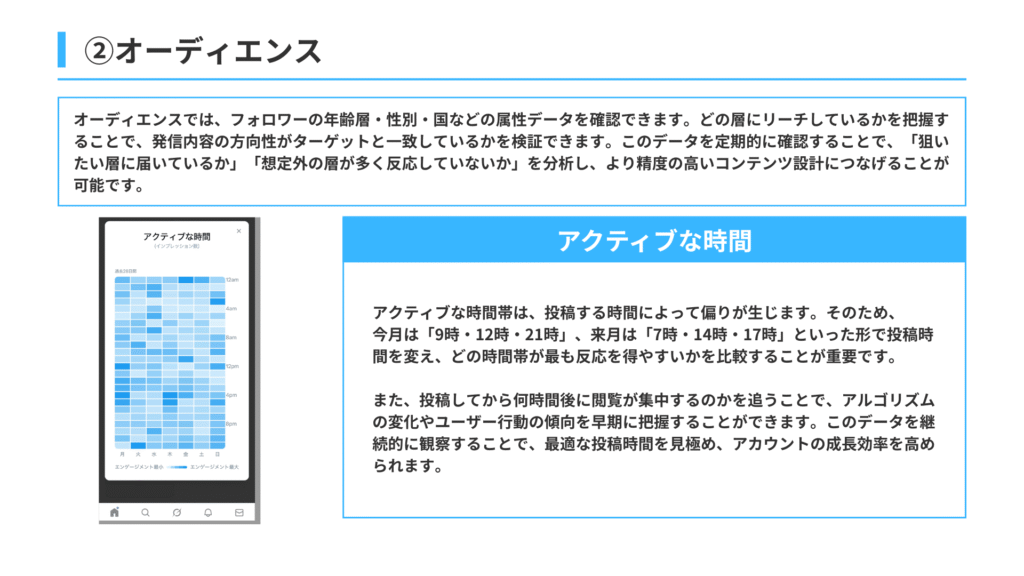

オーディエンス│アクティブな時間

オーディエンス分析では、フォロワーが最もアクティブな時間帯を確認することができます。このデータは、アカウントの「どの時間にどれだけ見られているか」を把握する上で非常に重要です。

たとえば、今月は9時・12時・21時、来月は7時・14時・17時といった形で投稿時間を分散し、それぞれの時間帯での反応を比較します。この検証を数ヶ月続けることで、「このアカウントは9時台に強い」「夜投稿すると反応が落ちる」といった傾向が見えてきます。

よく「朝9時がいいですか?」「やっぱり夜20時くらいですか?」と聞かれることがありますが、結論から言えば、アカウントによって最適な時間はまったく異なります。ターゲット層の生活リズムや、扱う商材・業界によってアクティブ時間は変わるため、一概にこの時間が正解とは言えません。

だからこそ、自社アカウントのオーディエンスデータから導き出すことが最も正確です。

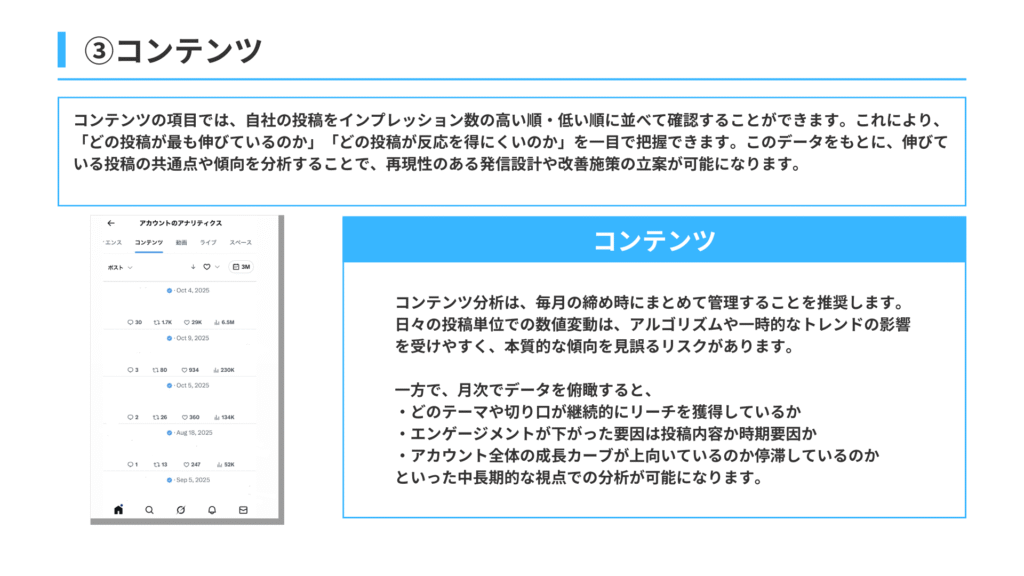

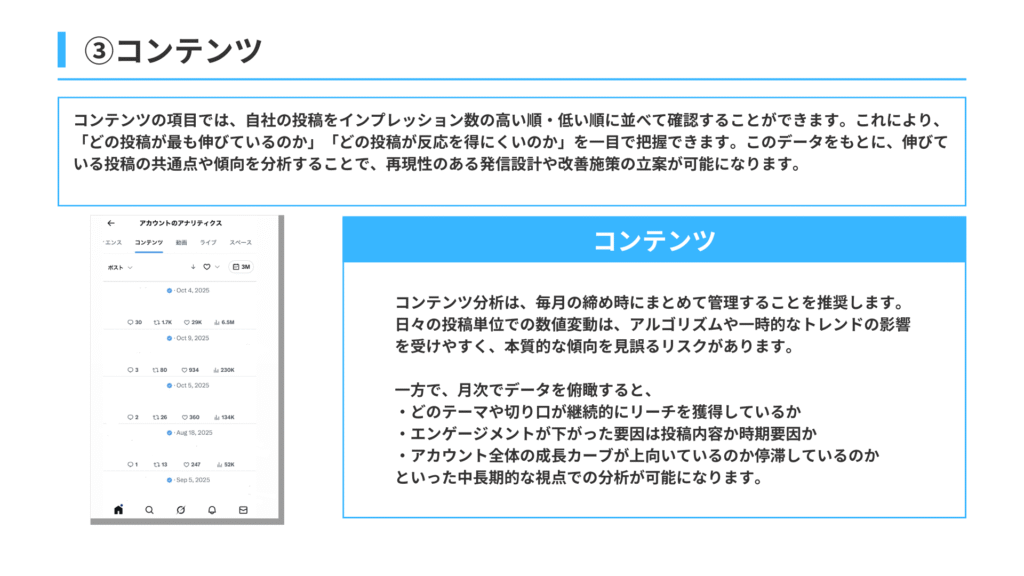

4.コンテンツ

コンテンツの項目では、自社アカウントの投稿をインプレッション数の高い順・低い順に並べて確認することができます。これにより、どの投稿が特に伸びているのか、反応を得にくい投稿はどれなのかを一目で把握できます。

このデータをもとに、伸びている投稿の共通点や傾向を分析することで、再現性のある発信設計や改善施策の立案が可能になります。いわば、感覚ではなく根拠に基づいた投稿戦略を作るための基礎データです。

このコンテンツ分析は、毎月の締めにまとめて行うことを推奨しています。日々の投稿単位で数値を追うと、アルゴリズムの変動や一時的なトレンドに左右され、本質的な傾向を見誤るリスクがあるためです。

一方で、月次データを俯瞰すれば、より安定した分析が可能になります。

たとえば、次のような観点でデータを比較・検証していきます。

- どのテーマ・切り口の投稿が継続的にリーチを獲得しているか

- エンゲージメントが下がった要因は「投稿内容」なのか「時期」なのか

- アカウント全体の成長カーブは上向いているのか、停滞しているのか

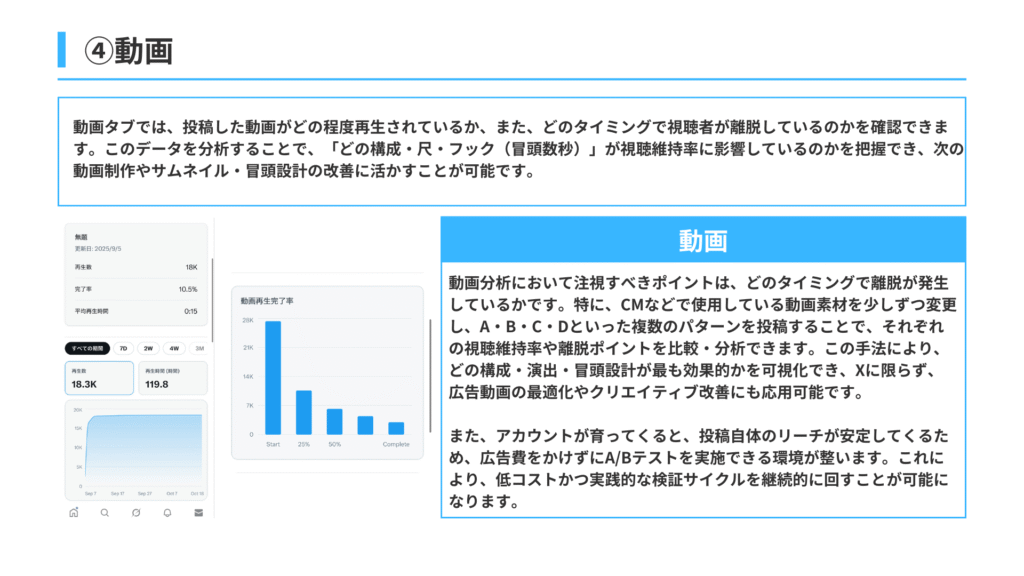

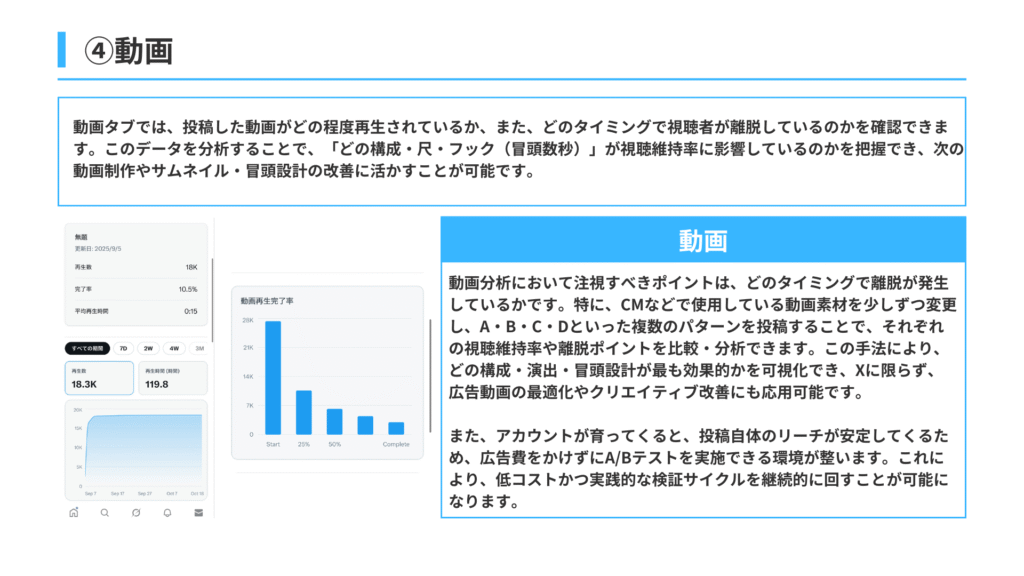

5.動画

動画タブでは、投稿した動画の再生回数や視聴完了率、離脱ポイントなどを確認することができます。このデータを分析することで、「どの尺(構成)」「どのフック(冒頭の入り)」「どの演出」が視聴維持率に影響しているのかを把握でき、次回以降の動画制作・サムネイル設計・冒頭構成の改善に活かせます。

動画分析で最も重要なのは、どのタイミングで視聴者が離脱しているかです。

離脱が発生する秒数を比較することで、

・フック(冒頭)が弱いのか

・テンポが遅いのか

・訴求メッセージが冗長なのか

といった改善の糸口を明確にできます。

特にCM素材などを活用している場合は、動画の一部を変更した複数パターン(A・B・C・Dなど)を投稿し、それぞれの視聴維持率や離脱曲線を比較するA/Bテストが有効です。これにより、最も効率的な構成・演出・冒頭設計をデータで可視化できます。

動画分析で得られる知見は、X上の動画投稿に限らず、広告動画やLP(ランディングページ)用クリエイティブの改善にも応用可能です。たとえば「視聴維持率が高い構成」=「離脱しにくい構成」として、広告クリエイティブにも転用できるため、制作精度の向上にもつながります。

さらに、アカウントが育ってくると投稿自体のリーチが安定するため、広告費をかけずにA/Bテストを実施できる環境が整います。これにより、低コストかつ実践的な検証サイクルを継続的に回すことが可能になります。

第五章│X(旧Twitter)運用の数値管理・改善指標

ここまで第1章〜第3章で、検索コマンドによるリサーチ、そしてアナリティクスを用いたデータ分析の方法を解説してきました。

しかし、どれだけ精度の高い分析を行っても、その情報を管理・共有する仕組みがなければ、再び属人的な運用に戻ってしまいます。

そこで本章では、弊社が実際に運用で使用している「数値分析管理シート」の考え方と構成を紹介します。社内全員が共通認識を持ち、同じ指標で判断できる環境をつくることが目的です。

投稿管理シートと分析シートの2本軸

弊社では、分析を「投稿管理シート」と「分析シート」の2つに分けて設計しています。

①投稿管理シート

- 投稿日時(曜日・時間帯)

- 投稿内容・意図・目的

- 投稿許可の有無(確認済/未確認)

といった運用情報を一元管理します。

これにより、投稿スケジュールの抜け漏れ防止や、投稿意図の共有が容易になります。

②分析シート

投稿結果を数値でスコアリングするためのシートです。

弊社では、1投稿を「5点満点」で評価し、以下の要素を指標化しています。

- インプレッション数

- インプレッション率

- いいね数・いいね率

- プロフィールクリック率

- 保存・リポスト率 など

これらの数値を組み合わせてスコアを算出し、

「どの投稿が優れているのか」「改善すべき点は何か」を一目で可視化します。

スコアリングを行うことで、成果の良し悪しを感覚ではなく定量的に判断できるようになります。

また、チーム全体で共通の基準を持てるため、

- 担当者が変わっても評価基準がブレない

- 成果の再現性が保たれる

- ノウハウがシート上に蓄積される

といったメリットが得られます。

つまり、数値分析管理は単なる「集計作業」ではなく、再現性ある運用体制を維持するための仕組みです。

第六章│まとめ・再現性あるX(旧Twitter)運用に必要な視点

第1章から第4章までは、検索コマンドリサーチの必要性、実際に使える検索コマンドの活用法、そしてアナリティクスを用いた分析・管理の方法について解説してきました。

これらはいずれも、感覚に頼らない再現性のあるSNS運用を行うための基礎です。ぜひ今回の内容を社内で共有し、チーム全体で再現性のある運用体制を構築してみてください。

SNSは、適切に運用することで、

- 採用費を抑えながら、理念に共鳴する人材を採用できる

- 広告費を削減しつつ、安定的に集客数を増やせる

- 店舗・サービスへの来客数やリピート率を向上させられる

といった、採用・広告の両面で成果を上げられる強力なプラットフォームです。

もし今、

- SNS運用を始めたいけどやり方がわからない

- 自社にSNS運用が本当に必要なのか判断できない

- 投稿しているが成果がでない

- 成果は出ているが、より効率的に運したい

といったお悩みがありましたら、ぜひ一度ご相談ください。

まずはお気軽に、下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。

貴社の現状に合わせて、最適な運用設計・改善提案をさせていただきます。