X(旧Twitter)は、間違った方法で運用を続けると、伸ばすのに時間がかかります。

弊社はX運用に携わって7年。この間、数多くの企業や個人がX運用で成果を出せずに悩む姿を見てきました。

- 毎日欠かさず投稿しているのに成果につながらない

- 毎日分析しているのに数字が改善しない

- 自分の方が内容の濃い投稿をしているのに、なぜか他の人の方が伸びている

こうした停滞の多くは、実は「投稿の質」ではなく戦略設計の甘さに起因しています。そこで今回は、弊社が7年間の実務で蓄積してきた知見をもとに、再現性高くフォロワーを増やすための戦略を解説していきます。

Xを伸ばすために最初に理解すべきこと

まず大前提として、X運用で伸び悩む人の半数以上は継続できないことが原因です。半年取り組んで成果が出なければ諦めてしまう。これは企業・個人を問わずよく見られる傾向です。

しかし、X(旧Twitter)をはじめとするSNSは広告とは異なり、即効性のあるプラットフォームではありません。「明日に成果が出る」「1日単位でPDCAを回して改善できる」そうした短期的なスキームではなく、むしろ企業ブランディングと同様に、数年単位で構築し、育て、浸透させていくものなのです。

したがって、まずは中長期的な視点を持って取り組むことが不可欠です。

こちらの記事では、企業のSNS活用によって実際に得られるメリットを徹底的に解説しています。

ぜひあわせてご覧ください。

X(旧Twitter)を伸ばすための事前準備

Xを伸ばすためには、事前準備が欠かせません。考えてみれば当然のことで、新規事業を立ち上げる際や新しい取り組みを始める際には、競合分析や市場調査を行うのは当たり前ですよね。

X運用も全く同じです。正しい準備なくして成果を出すのは難しく、準備不足のまま走り出しても途中で失速してしまいます。だからこそ、戦略設計という「縦軸」を立てることが必須 なのです。この縦軸がなければ、どれだけ投稿を重ねても良いスタートダッシュは切れません。

X(旧Twitter)を運用する目的を持つ

X運用を始める前に、まず「運用の目的」を明確にしましょう。ここが曖昧なまま進めると

- 何を目指しているのか不明確になる

- KPIを設定できず、成果の判断基準がなくなる

- 分担や外注をしても一貫性が保てず、組織化が困難になる

逆に、目的が明確であれば「誰に」「何を」「どのように」届けるのかが一貫し、投稿設計や分析の軸もブレません。

X(旧Twitter)の運用目的の例

- 事業や副業の仕事を受注する

- フォロワーを増やして自社商品やサービスを広げる

- ブランディング強化

- 採用

このように「目的」を立てた後は、次に「目標」を設定します。目的を実現するには、具体的で測定可能な目標が欠かせません。たとえば、「3カ月間でフォロワー1000人増やす」や「運用半年間で10名の採用」といったように、目的と連動した具体的な数値を設定することが重要です。

今回は目標設定の具体例にとどめましたが、次回は「目的と目標の相関性」についてさらに深掘りしていきます。目的は戦略に近く、目標は戦術に相当します。どちらか一方が欠けても成果は生まれにくく、両者の連動があって初めて再現性のある成果が積み上がります。

ターゲットを決める

X運用では「ターゲットをどれだけ正確に定められるか」で、数カ月後の成果は大きく変わります。

当然ですが、魚のいない川で釣りをしても魚は釣れません。どれだけ立派な釣竿を持ち、腕があっても、川に魚がいない時点で勝負は成立しないのです。

X運用も同じで、ターゲットがずれていれば、どれだけ良質な発信をしても相手には刺さりません。まるで「釣竿でイノシシを捕まえようとする」くらい矛盾した話です。

こうならないために、まずはターゲットを決めることから始めましょう。

ターゲット設定の2パターン

❶すでに商品を持っており、ターゲットがある程度明確化されている場合

❷商品はあるが、ターゲットが定まっていない/あるいは商品自体がまだ明確ではない場合

今回は❷にフォーカスして解説します。ただし「商品はあるけれど、Xで誰を狙えばいいかわからない」という方にも参考になる内容です。

ターゲットを定めるステップ(競合分析から始める)

- 競合をリサーチする

- 競合の投稿にリプやリポストしている人を洗い出す

- 反応している人たちの普段の投稿や生活背景を調べる

- 1〜3を繰り返すことで、競合の投稿がどんな層に届いているのかを把握できる

- その層を自社で掴めるだけのプロダクト力があるか/市場規模が十分かを検討する

- ターゲット数が少なすぎる場合は再定義する

- 競合のターゲットを奪えないと判断した場合は、別のターゲットを狙う

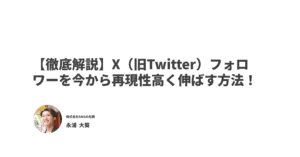

このようにして分析を繰り返しながらターゲットを言語化していくことが大切です。勝ち筋が見えてきたら、次のステップとして「WHO(誰に)」「WHAT(何を)」「HOW(どのように)」という具体的な設計に落とし込んでいきましょう。

Who

Whoは、ターゲット顧客とその顧客が持つJOB(欲求)を明確にする部分です。

- 性別、年齢、職業、家族構成、居住地域、価値観

- 売上、業種、規模、役職、役割

JOB(欲求)

- きっかけ:その欲求が生まれる状況や背景

- 欲求:達成したいこと、解決したい課題

- 抑圧:欲求の実現を妨げている要因

- 報酬:欲求が満たされた時に得られる利益や満足感

| きっかけ | 欲求 | 抑圧 | 報酬 |

| 海外の取引先との会議で、英語がうまく話せず悔しい思いをした | 英語をスムーズに話して、ビジネスの場で信頼されたい | 仕事が忙しくてスクールに通う時間がない | 商談や会議で自信を持って発言できるようになる |

| 上司から「次は君がプレゼン担当だ」と任された | 自分の意見を臆せずに伝えられるようになりたい | 過去に英語学習で挫折した経験があり、自信がない | 評価や昇進のチャンスが広がる |

| 外資系企業に転職したくて求人を見たら「英語必須」と書かれていた | 海外の同僚や友人と自然に会話を楽しみたい | 高額な教材や留学以外で本当に上達できるのか不安 | 「自分でもやればできた」という自己成長の実感を得られる |

What

Whatは、顧客に提供する価値と、競合との差別化要素(独自性)を明確にする部分です。

提供できる便益

- 顧客が商品やサービスを利用することで得られる具体的な効果やプラスの状態

- 機能的、情緒的、社会的な観点から考える

提供できる独自性

- 他の代替手段や競合他社と比較して持つ唯一無二の要素

- 製品機能だけでなく、顧客体験、ブランド価値なども含む

RTB

- 便益と独自性が実現できる根拠

- 技術、実績、第三者評価など

How

「How」とは、定義した ターゲット(Who) と 提供価値(What) を、実際に顧客に行き渡らせるための具体的な設計図です。

単に「どんな手段で伝えるか」だけでなく、コミュニケーション設計・プロダクト設計・流通設計・価格設計を総合的に組み合わせ、顧客の意思決定プロセスに沿って構築する必要があります。

①コミュニケーション

- メッセージの解像度

➤訴求するのは「機能」なのか「ベネフィット」なのか、それとも「世界観」なのか。

➤例:英会話なら「1日10分で話せるように」よりも「次の海外商談で自信を持てる自分に」など、顧客のJOBに直結した言葉にする。

- チャネルの最適化

➤広告:認知獲得を狙うならMeta広告/検索需要を取りに行くならGoogle広告

➤PR:業界メディアで記事化 → 信頼性を補強

➤営業:法人顧客ならフィールドセールス/個人ならLINE公式アカウントやメルマガでナーチャリング

- タイミング設計

➤「気づき → 興味 → 比較検討 → 購入」のフェーズごとに、適切なコンテンツを届ける

②コンテンツ設計

- 強調すべき価値

➤同じ商品でも「誰に向けるか」で打ち出し方は変わる - フォーマットの選択

➤テキストで深掘りか、画像・動画で直感訴求か

③場所

- どこでターゲットと出会うか

➤BtoBなら業界ハッシュタグや展示会実況

➤BtoCなら流行りのトレンドハッシュタグやUGC拡散が効きやすい

④価格・オファー

- どんな行動をとってほしいか

➤無料相談・LINE登録・資料請求など、ターゲットが踏みやすい一歩を提示

- 心理的ハードルの下げ方

➤「30分で完結」「無料で試せる」といった導線を設ける

ターゲットを決めたら、その層が「どんな言葉に反応するのか」「どこで接触できるのか」「どのような導線なら行動に移るのか」をHowとして具体化します。ここまで落とし込むことで、ターゲット設定は机上の空論ではなく成果に直結する戦略になります。

アカウント設計する

アカウント設計では、ターゲットに届くコンセプトを定め、それをプロフィール・名前・アイコンといった表層に落とし込む作業を行います。つまり「発信を始める前の土台づくり」であり、ここがズレているとどれだけ投稿を重ねても成果に直結しません。

今回はその中でも、最も影響力の大きいプロフィールに絞って解説します。

ただし、経営者の個人アカウントと企業公式アカウントでは設計思想が大きく異なるため、分けて整理していきます。

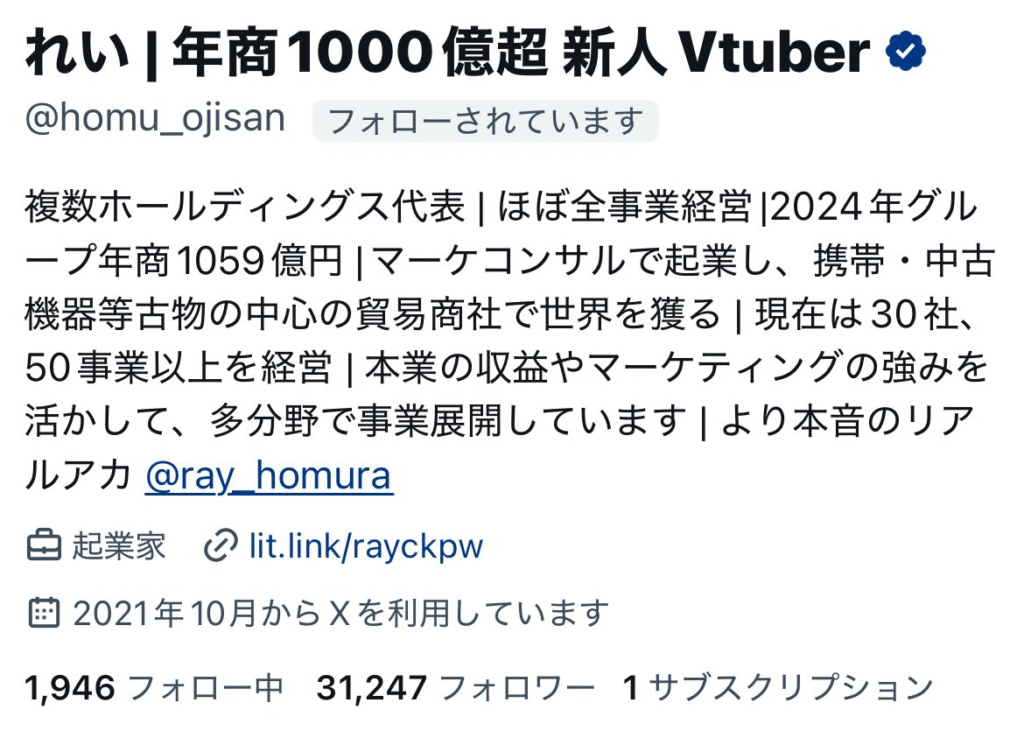

経営者アカウントのプロフィール設計

経営者個人のアカウントで特に大切なのは以下の2点です。

❶ 何者なのか

❷ 何を発信しているのか

さらに「何者なのか」を明確にする際は、次の要素を盛り込みましょう。

- 所属する会社(例:株式会社◯◯代表)

- 年齢(若さや経験値を伝える意味で効果的な場合もある)

- 役職(CEO/CMO/創業者など)

- 売上・年商規模(権威性や実績を示す指標)

- 受賞歴・メディア掲載歴

そして「何を発信しているのか」は、読者にとってのメリットを意識して表現します。

- マーケティングについて発信

- 組織構築について発信

- 起業・経営ノウハウを発信

おすすめアカウント

➤森 泰輝さん https://x.com/taiki_Pien

➤れいさん https://x.com/homu_ojisan

企業公式アカウントのプロフィール設計

一方で、企業アカウントはシンプルさが鍵です。必要最低限は以下の2点。

❶企業名

❷コンセプトや理念

これに加えて、「何を発信しているか」を簡潔に添えるのは有効ですが、詳細に書き込みすぎる必要はありません。実際、弊社の運用では①企業名と②理念 を基軸とし、「発信内容」は投稿の蓄積やフォロワー数の増加によって自然に伝わるよう設計しています。

おすすめアカウント

➤Pepsi https://x.com/pepsi_jpn

➤デジャヴュ https://x.com/dejavu_campaign

X(旧Twitter)を伸ばすための3ステップ

X(旧Twitter)を伸ばすために、3つの具体的なステップを解説します。

①有益な情報を届ける

Xを伸ばすために最も大切なのは「相手が喜ぶこと」を提供することです。当たり前ですが、画面の向こう側には一人ひとりの人間がいます。顔が見えないからといって配慮を忘れてはいけません。根本的には、日常と同じように「嫌がられることは避け、好まれることをする」それをオンライン上で実践するだけです。

では、どうすれば「有益」と認知されるのか?

弊社では、以下の3つのフォーマットを特に意識しています。

- 他社事例の解説

➤成功・失敗事例を分かりやすく紹介し、学びを抽出して共有 - 図解で解説

➤複雑な内容をビジュアル化し、直感的に理解できる形に落とし込む - スプレッドシートやテンプレート配布

➤実務ですぐ使える形で提供し、「価値を体験できる」状態を作る

具体例

他社事例:https://x.com/niskek/status/1896465529986334860

:https://x.com/taiki_Pien/status/1863882461501169753

図解 :https://x.com/niskek/status/1863206416036876290

:https://x.com/niskek/status/1901954231017353699

スプシ :https://x.com/yuuuu19860221/status/1958287940863607192

:https://x.com/yuuuu19860221/status/1962985397962866857

②交流して仲間を作る

X(旧Twitter)は、本質的に「交流型SNS」です。1人で孤立して発信するのではなく、仲間を作り、相互に関わりながら成長することが成果につながります。

Xの仕組み上、同じジャンルのユーザー同士で交流すると、そのジャンルに関心を持つユーザーに投稿が表示されやすくなります。ビジネス系の投稿をよく見る人にはビジネス系の発信が出やすい。猫の投稿を見ている人には猫関連の投稿ばかりが出てくるつまり、自分の発信ジャンルに近いアカウントをフォロー・交流することは、意図したターゲット層にリーチする最短ルートです。

特にアカウント運用の初期段階は、投稿が伸びにくいのが一般的です。だからこそ、仲間との関係性が不可欠になります。

- 仲間と「いいね」や「リポスト」で相互に支援する

- 同じテーマのユーザーと共同セミナーやコラボ企画を行う

- コメントを通じて積極的に対話し、信頼関係を築く

こうした人とのつながりが初期の露出を支え、次第に自然な拡散やフォロワー増加へとつながっていきます。

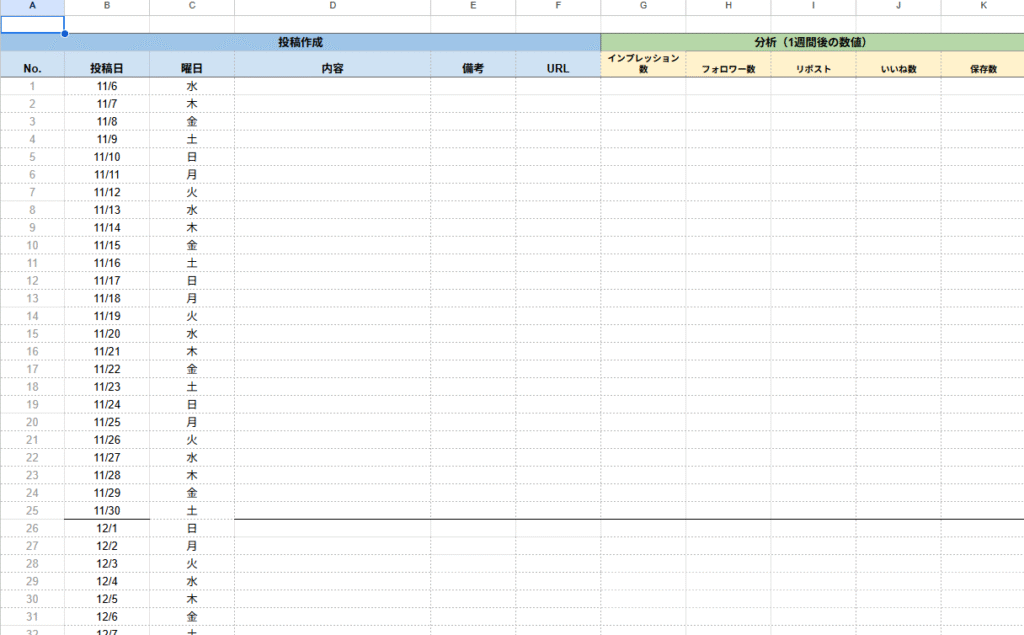

③データ分析と改善を繰り返す

データ分析で特に注目するのは、インプレッション数・いいね数・フォロワー増加数の3点です。インプレッションは「どれだけ多くの人に届いたか」、いいね数は「どれだけ共感や好意を得られたか」、そしてフォロワー増加数は「継続的に関係を築きたいと思わせられたか」を示す指標といえます。

弊社ではこれらを毎月必ず振り返り、どの投稿が反応を得やすかったのか、なぜその投稿が刺さったのかをチームで分析しています。単なる数値の確認で終わらせず、要因を言語化することで「伸びる投稿の再現性」を高め、アカウント全体の成長に直結させています。

弊社の投稿管理シート↓

伸びるポストの型

弊社がこれまでに累計100社以上を支援してきた中で強く実感しているのは、「ポストの型」を身につけた人ほど、最短距離でXを伸ばしているという事実です。

この章でお伝えする内容は、戦略そのものというよりはテクニック寄りの要素になります。ただし、型を知ることで「再現性のある伸び方」を理解できるはずです。「こういうスタイルもあるのか」と参考にしていただければと思います。

企業アカウントで伸びやすい型

①マクドナルドのキャンペーン施策

マクドナルドが実施したのは、1日限定のプレゼント企画です。「#」を付けて拡散したユーザーの中から抽選で100名に1,000円分のカードを配布するという仕組みでした。

この企画が効果的だった理由は大きく2つあります。

1つ目は、「#」による拡散力です。ハッシュタグを付けることで検索からの流入が増え、タイムラインでも関連投稿が表示されやすくなります。その結果、普段リーチできない潜在層にも自然に届く仕掛けになっていました。

2つ目は、購買欲求の喚起です。カードの配布というインセンティブは、単なる懸賞ではなく「マクドナルドの商品を食べられる」という具体的な体験に直結しています。これにより「欲しい」「食べたい」という感情を短期間で一気に盛り上げる効果がありました。

つまりこの施策は、拡散性(認知拡大)と購買意欲(売上誘導)を同時に満たす、Xならではのマーケティング手法といえます。

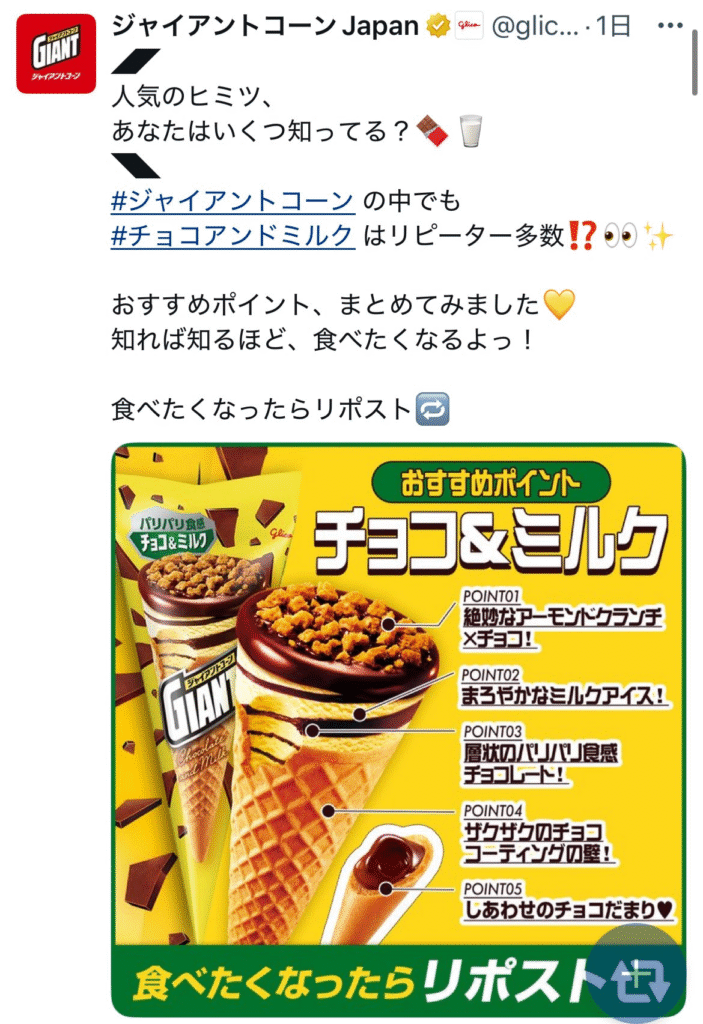

②ジャイアントコーン

この施策では、商品の魅力を写真+解説で分解し、ひとつずつ丁寧に伝えています。「アーモンドクランチ」「まろやかなミルクアイス」「最後の一口のチョコ」など、食べるシーンを想起させる要素を細かく提示することで、自然と「食べたい」という感情を喚起しています。

Xの強みは、ユーザーのタイムラインにいきなり飛び込めることです。

例えば「アイス食べたいな」と無意識に思ったタイミングでこの投稿が流れてきたら、即座に頭の中で商品が想起され、「買いたい」という行動に直結します。

つまりこの施策は、

- 視覚的に訴える写真で購買意欲を刺激し、

- タイムラインでの偶発的接触を活かして購買行動を引き出す、

Xならではの王道アプローチと言えます。

伸びやすいワード

Xには、アルゴリズムや人の心理的特性によって「伸びやすいワード」が存在します。つまり、同じ内容でも使う言葉次第で拡散力が大きく変わるのです。

ここからは、誰でも明日、いや、今日からそのまま TTP(徹底的にパクる)できる伸びやすいワードをいくつかご紹介します。

- 〇年前の自分に伝えたいこと

- 海外論文ではこう示されています

- 世界のトップ企業はすでに実践している

- 累計○○社以上支援してきて感じるのは

- 失敗から学んだこと

- 意外と知られてないけど

- 99%の人がやってない

弊社と共にSNSを伸ばしませんか?

株式会社SNSの右腕では、これまで累計100社以上のSNS運用を支援してまいりました。

X(旧Twitter)・TikTok・Instagramといった主要プラットフォームに精通し、スタートアップから上場企業まで幅広い支援実績があります。

特にこのような企業様におすすめです

- SNSを戦略的に活用し、採用力を強化したい企業様

- 経営者個人の発信力を高め、信頼を醸成したい方

- ブランド認知を広げ、競合と差別化を図りたい方

SNSは単なる発信手段ではなく、「採用」「集客」「ブランド構築」を同時に推進できる経営資源です。私たちは貴社の理念や背景を深く理解し、伴走型で成果につなげていきます。