SNS運用で広告費・採用費を削減しませんか?

弊社はこれまでに累計100社以上の企業様を支援し、7年以上にわたりSNS運用に特化したノウハウを蓄積してまいりました。その経験を活かし、企業様が抱えるさまざまな課題解決をお手伝いしております。

- SNSを活用して優秀な人材を採用したい

- UGCを生み出し、自然な口コミで商品を広めたい

- 広告費を抑えながら、店舗への来店数を増やしたい

- 企業の認知度を高め、ブランド価値を向上させたい

こうしたニーズをお持ちでしたら、ぜひ弊社にお任せください。

単なる運用代行ではなく、戦略設計からコンテンツ制作、データ分析まで一気通貫でサポートいたします。

まずはお気軽に、こちらから資料をお受け取りください。

今回は、地方の中小企業がX(旧Twitter)をどのように活用すべきかについて、採用の観点から、できるだけ具体的かつ実践的に解説していきます。

まず、率直に問いかけたいのがこれです。

「新卒採用、正直かなり厳しくないですか?」

弊社はこれまで累計100社以上のSNS運用を支援してきましたが、その中でも特に多く寄せられる相談が採用に関するものです。実際、地方の中小企業にとって新卒採用は年々難易度が上がっており、多くの経営者が似たような壁に直面しています。

その背景には、主に3つの要因があります。

1つ目は、大手企業への応募集中です。

学生の就職活動は、どうしても知名度やブランド力のある企業に偏りがちです。その結果、中小企業はそもそも母集団を作ること自体が難しくなっています。

2つ目は、地理的な制約です。

首都圏や大都市圏と比べ、地方企業は学生との接点が圧倒的に少ない。合同説明会や学内説明会に参加しても、認知を広げきれないケースがほとんどです。

3つ目は、情報発信力の不足です。

採用ページやパンフレットといった従来型の広報は、コストがかかるうえ更新頻度も低く、学生にタイムリーなメッセージを届けづらいという課題があります。

こうした状況を踏まえると、地方の中小企業がXを活用し、自らの魅力を日常的に発信していくことは、もはや選択肢ではなく必須戦略になりつつあります。

本記事では、Xを活用して新卒採用を強化したいと考える中小企業の経営者に向けて、

- 具体的な活用方法(投稿の種類・頻度・テーマ)

- 学生に響く投稿設計のポイント

- 社内での運用体制構築のコツ

などを、わかりやすく整理して解説します。

中小企業が新卒採用で直面する課題とは

中小企業の新卒採用は、単なる「人材不足」だけが問題ではありません。背景には、情報が学生に届かないこと、そして企業の魅力が十分に伝わらないことという本質的な課題があります。

まず、圧倒的に不利なのが知名度の低さです。大手企業のように「この会社に入社している」というステータスやブランドを持たないため、応募そのものが集まりにくい現実があります。学生はやはり知名度やブランド力に惹かれやすく、中小企業はその時点で母集団形成に苦戦を強いられるのです。

さらに、採用活動に割ける人員や予算が限られているという問題もあります。大規模な広報やプロモーションを展開することが難しく、地方であればあるほど、そもそも学生に存在を認知してもらえず、「応募する」という選択肢にすら上がらないケースも少なくありません。

つまり中小企業は、「ブランドでも勝てない」「予算でも勝てない」という二重の制約を抱えながら、採用のあらゆるフェーズで苦戦しているのが実態です。

中小企業の新卒採用がうまくいかない具体的な要因

こうした課題は複合的に絡み合っています。代表的なものを整理すると次の通りです。

- 知名度の低さ

求人情報が大手に埋もれてしまい、学生に見つけてもらえない。 - 情報発信の古さ

ホームページや採用ページの更新が滞り、魅力が十分に伝わらない。 - リアルな声が届かない

若手社員の働き方や社風といった“リアル”が候補者に伝わらない。 - 不安解消の不足

学生が抱える不安や疑問に対して、適切な情報発信や対話ができていない。

これらの課題を解決するために有効なのが、SNSを活用した採用広報です。特に X(旧Twitter)・TikTok・Instagram は、学生にとって最も身近な情報源であり、企業文化や雰囲気を自然に伝える力を持っています。

中でも弊社が強みとするXは、短文での情報発信と学生とのコミュニケーションを同時に実現できるプラットフォーム。限られたリソースしか持たない中小企業にとっても、効率的かつ効果的に認知を広げ、学生との距離を縮められる武器となり得ます。

なぜ今、X(旧Twitter)が新卒採用に有効なのか

これまでお伝えしてきた通り、中小企業の新卒採用は「知名度不足」「予算制約」「情報発信力の弱さ」といった構造的な課題を抱えています。では、その解決手段としてなぜXが特に有効なのかを掘り下げて解説します。

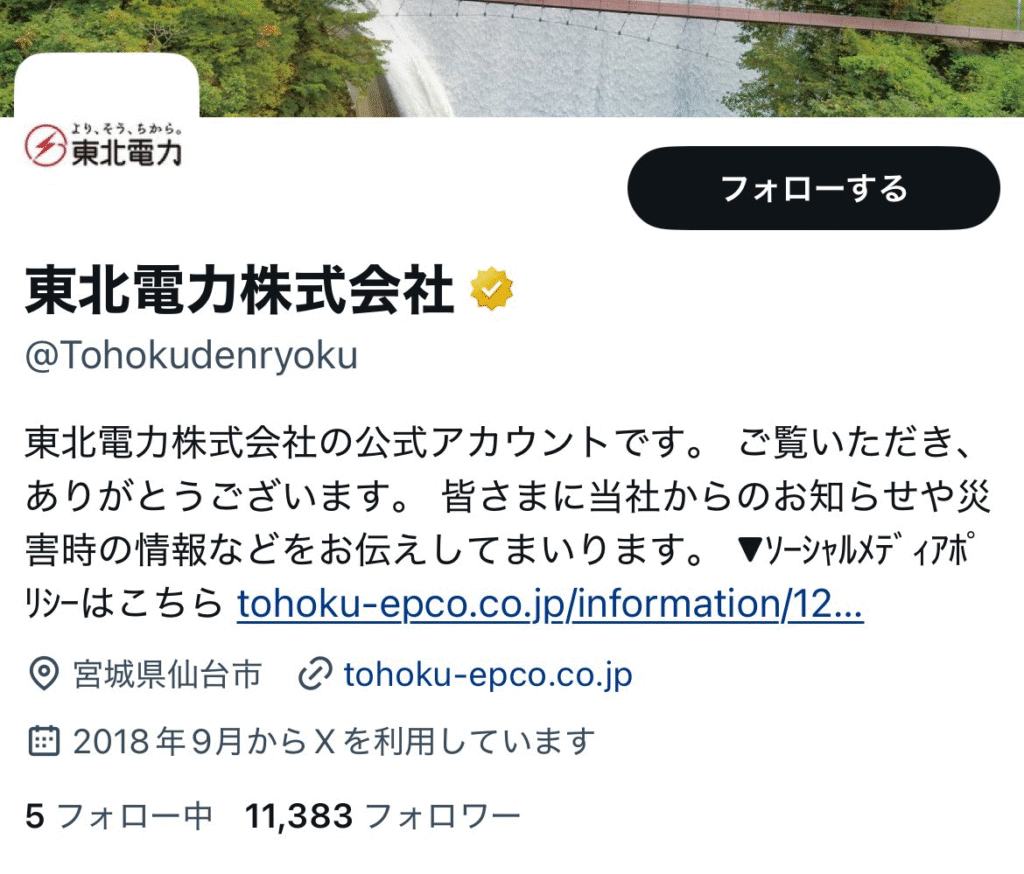

①開かれた発信プラットフォームだから

Xは、誰でもリアルタイムに情報を発信できるオープンなSNSです。特別な広告予算や制作リソースがなくても、中小企業でも大手と同じ土俵で学生に直接アプローチできる点が最大の強みです。

また、就活生の多くは企業研究の一環としてXで企業名を検索します。検索結果に公式アカウントや日常の投稿が表示されれば、企業の存在感は格段に高まり、応募の入口を作ることができます。

②企業文化を可視化できる

Z世代・α世代の学生は、企業を選ぶ際に雰囲気や価値観のフィット感を重視します。

Xでは以下のような投稿が効果的です。

- 社内ミーティングの様子を動画で紹介

- 社員同士の何気ないやり取りを発信

- 経営者や社員が語る理念・働く目的を長文投稿で共有

こうしたコンテンツを通じて、学生は「この会社で働いたらどんな毎日になるか」を具体的にイメージできます。単なる募集要項よりも、リアルな安心感と親近感を提供できるのです。

③理念やビジョンをダイレクトに届けられる

Xはテキスト中心のプラットフォームであるため、企業の想いを言語化して伝える場としても優れています。「なぜこの会社を作ったのか」「どんな価値を社会に届けたいのか」「どんな人材を求めているのか」といったメッセージを丁寧に発信することで、学生は企業の本質に共感しやすくなります。

特に長文投稿機能の拡張によって、理念やストーリーをしっかり語れるようになったことは、採用広報にとって大きな追い風です。

④ミスマッチを防ぎ、定着率を高められる

Xのもう一つの強みは、入社後の定着率向上に寄与する点です。

離職率が高い企業に共通するのは「入社前の理想像と現実のギャップ」です。学生が過度に美化された情報だけを信じて入社すると、現実との乖離に苦しみ、短期離職につながります。一方で、Xを通じて「当社は厳しい環境だが、その分大きく成長できる」といったリアルな姿を発信しておけば、学生はそれを理解したうえで応募します。結果として、入社後のミスマッチが減り、離職率の低下につながります。

SNS採用目的でXを活用する前に整理すべきポイント

X(旧Twitter)を採用活動に活用する際、「とりあえずアカウントを開設して投稿すれば応募が来るだろう」という考え方では成果は出ません。重要なのは、運用を始める前に初期戦略を明確に整理することです。ここでは特に押さえておきたい2つのポイントを解説します。

①採用ペルソナの策定

最も重要なのは「誰に向けて発信するのか」を明確にすることです。採用ペルソナが曖昧なままでは、投稿内容に一貫性がなくなり、学生に響く発信はできません。

ペルソナ策定で考えるべき具体要素

- 学歴・学校種別:大学か短大か専門学校か

- 学部・専攻:文系か理系か、特定分野の専門性

- 就活スタイル:早期選考を狙うタイプか、じっくり比較するタイプか

- SNS利用傾向:Xを毎日使うか/情報収集に使うか/趣味・娯楽中心か

- 利用時間帯やシーン:朝の通学時間?夜のリラックスタイム?

- 情報接触のきっかけ:就活目的でXを開くのか、美容・趣味系の検索の延長で企業投稿に触れるのか

ここまで具体化すると、言葉選び・投稿ジャンル・発信頻度が自然と定まり、的確にターゲットへ届く発信が可能になります。

②アカウント設計の検討

中小企業の場合、「企業公式アカウント」で発信すべきか、「経営者個人アカウント」で発信すべきか、あるいはその両方を組み合わせるべきかを最初に決めることが重要です。

企業公式アカウントの特徴

メリット:信頼性が高く、採用情報を「正式情報」として学生に伝えられる。

デメリット:やや堅い印象になりやすく、親近感に欠ける場合がある。

経営者個人アカウントの特徴

メリット:理念・考え方・熱量が伝わりやすく、共感を得やすい。

デメリット:企業名の裏付けが弱いため、信頼性が不足することがある。

採用に強いXアカウントの基礎

X(旧Twitter)を採用活動に活用する際、まず整えるべきはプロフィール設計です。どんなに良い投稿をしても、プロフィールが弱ければ学生はフォローせず、信頼にもつながりません。ここでは、採用に強いアカウントをつくるための基本を解説します。

1. アカウント名の設計

企業公式アカウントの場合

・会社名をそのまま使用するのが基本

・「株式会社○○」

経営者・個人アカウントの場合

・本名に加えて、強みや役割を表すキーワードを足す

・大野 太郎│株式会社○○

・大野 太郎│事業戦略×マーケティング

2. プロフィール文の作り方

企業公式アカウント

・会社名+事業内容+理念を簡潔に記載

・「地域密着」「働き方」「ビジョン」など学生が知りたい要素を盛り込む

経営者・個人アカウント

・実績と役割を具体的に書く

・「どんな会社を経営しているか」「どんな成果を上げてきたか」を数値や経験で示す

3. アイコンの選び方

- 企業公式アカウント:会社のロゴやブランドを表す画像を使用

- 経営者個人アカウント:顔出し写真が基本。信頼性や親近感が大幅に高まります

実際、多くの経営者は顔写真を使っています。「誰が発信しているか」が明確になることで、学生にとって安心感が増すのです。

新卒向け投稿コンテンツの考え方

アカウント設計が整いましたら、次に重要となるのは「どのような内容を投稿するか」です。いかにアカウントの体裁を整えても、投稿内容が学生の関心を惹きつけられなければ採用には結びつきません。新卒採用においては、学生が「自分に合いそうだ」「ここで働く姿がイメージできる」と感じられるようなコンテンツ設計が求められます。

かつてSNS採用では「給与水準」や「成果報酬」を強調する投稿が多く見られました。しかし現在のZ世代・α世代の学生が関心を寄せるのは、必ずしも金銭的な条件ではありません。むしろ以下のような観点に重点を置く傾向が強まっています。

- ワークライフバランス:入社後の生活リズムや働き方のイメージ

- 一緒に働く人の人柄:同期や上司との関係性、社内の人間関係

- 会社全体の雰囲気・業務内容:職場の空気感や具体的な仕事内容

この3つを的確に伝えられるかどうかが、学生にとって応募を検討する際の判断基準となります。

学生の関心を満たすための投稿例

例えば、次のようなコンテンツは学生に強い印象を与えることができます。

- 若手社員の一日ルーティンを紹介する投稿

- 入社の決め手となった体験談やストーリー

- 社内イベントや日常的な雑談の様子を切り取った写真や動画

- 打ち合わせや会議のシーンをリアルに伝えるスナップショット

- 働く上で大切にしている価値観を社員自身の言葉で紹介する投稿

これらはパンフレットや採用ページでは伝わりにくい「職場の空気感」を可視化し、学生に安心感を与えるものです。

実際の投稿例

投稿頻度とタイミングについて

弊社はこれまでに累計100社以上のSNS運用を支援してまいりましたが、その中で特に多く寄せられる質問のひとつが「投稿の頻度」と「投稿のタイミング」です。結論から申し上げますと、この2点はコツの範疇であり、戦略や投稿内容に比べれば重要度は下がります。とはいえ、数値に一定の影響を与えることも事実であり、基礎知識として理解しておくことは有益です。

投稿のタイミング

投稿に最適な時間帯は、ターゲットがSNSを利用する習慣と直結しています。もし新卒採用を目的として学生をターゲットにするのであれば、学生が自然にXを開く時間を逆算して考えることが大切です。

- 朝の通学時間帯:6時半〜8時頃

- 昼休みの時間帯:11時〜13時頃

- 夜のゴールデンタイム:21時〜24時頃

これらは多くの学生がスマートフォンを手に取りやすい時間帯であり、投稿を目にしてもらえる可能性が高まります。したがって、まずは朝・昼・夜のタイミングを意識して発信することを推奨しています。

投稿の頻度

頻度については「多ければ多いほど良い」というのが基本的な考え方です。ただし、数を稼ぐための意味のない投稿は逆効果になります。例えば「今日の朝ごはんは〇〇でした」といった内容は、採用に資するどころかブランド価値を下げる要因となりかねません。重要なのは目的と意図を持った投稿を積み重ねることです。

最低限の目安としては1日1投稿を半年間継続すること。これにより、企業の存在感や学生との接触頻度が一定レベルまで高まります。理想的には1日3投稿、すなわち朝・昼・夜の主要時間帯に合わせて発信する運用が望ましいと考えます。

まとめ

本記事では、地方の中小企業がX(旧Twitter)を活用して新卒採用で成果を上げる方法について解説いたしました。

近年、採用費用は高騰しており、1人あたり100万〜200万円のコストを投じたにもかかわらず、入社後すぐに離職してしまうケースが少なくありません。教育にかけた時間やコストが十分に回収できないまま人材が流出し、採用費と教育費だけが企業の負担となってしまう。

そのような事例を数多く見てまいりました。

だからこそ、採用費用を最小限に抑えつつ、定着率を高める手段としてSNS採用が注目されています。XをはじめとしたSNS上で、あらかじめ会社のあり方やビジョン、社内の雰囲気、ワークライフバランスを明示することで、入社前後のギャップを減らすことができます。結果として、早期離職を防ぎ、長期的に活躍できる人材を確保しやすくなります。

今後2026年、2027年、2028年と時代が進むにつれ、SNSを活用した採用戦略は中小企業にとって「選択肢」ではなく「必須の施策」となっていくでしょう。さらに、SNS活用は採用だけに留まりません。リード獲得やブランディング強化、UGCの創出による広告費削減、さらには店舗集客や商品の拡販といった幅広い効果も期待できます。

ぜひ本記事でご紹介したポイントを参考に、自社の採用や広報活動にXを取り入れていただければ幸いです。

そして、もし「Xを採用活動に活かしたい」「TikTokでブランド力を高めたい」「店舗集客や商品販売につなげたい」「広告費を削減したい」といったお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、弊社までお気軽にご相談ください。貴社の目的に合わせた最適なSNS活用戦略をご提案させていただきます。