SNS運用で売上や認知度を高めたい企業様へ

- SNSでUGCを生み出したい

- SNSの重要性は理解しているが、リソースが足りない

- 専任の担当者がおらず、運用体制を整えられていない

弊社では、毎月多くの企業や経営者の方々と無料SNS壁打ちセッションを行っています。「どのSNSを活用すべきか」「どんな施策が成果につながるのか」など、ざっくばらんに議論しながら具体的な方向性を整理する場です。

SNSを事業成長に活かしたいと考えている方は、ぜひこちらからお気軽にご応募ください。

本記事では、「SNS運用のイメージがまだ湧かない」「実際にどんな企業が、どのような成果を上げているのか知りたい」という声に応えるため、弊社が調査した事例をまとめています。

どのような運用方法が、どんな効果を生み出すのか。そして、それが自社にも応用できるのか。

ぜひ自社の取り組みに重ね合わせながら、ご覧ください。

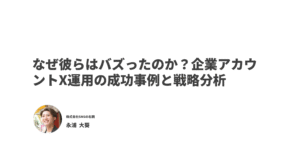

①FC琉球のマスコット戦略

ご存じの方もいるかもしれませんが、サッカーJ3リーグのFC琉球が運営する「マスコットキャラクターのアカウント」は非常に示唆的です。

J3はJ1に比べて認知度が低く、ファンや選手が定着しにくい厳しい環境。そこでFC琉球は「クラブ公式」ではなく、キャラクターを前面に押し出すアカウントを展開しました。

優れているポイント

・公式アカウントの限界:広報が一方通行になり、既存ファン向けの情報共有に留まりやすい

・キャラクターの強み:親近感が湧きやすく、ファンが自然とリプやUGCで参加したくなる

結果として、FC琉球は「情報発信主体」から「ファンが自ら参加する場」へと進化。クラブにとっての課題だった認知度向上とファン接点の拡大 を、キャラクターを通じて解決したのです。

つまり、リソースが限られ、認知が弱い領域こそ、Xのような拡散性の高いSNSで「愛されるキャラクター」を立てるのが効果的。そのキャラクターがファンのUGCを呼び込み、結果的に新規ファン獲得→既存ファンとの接点増加→グッズ販売など収益拡大に直結します。

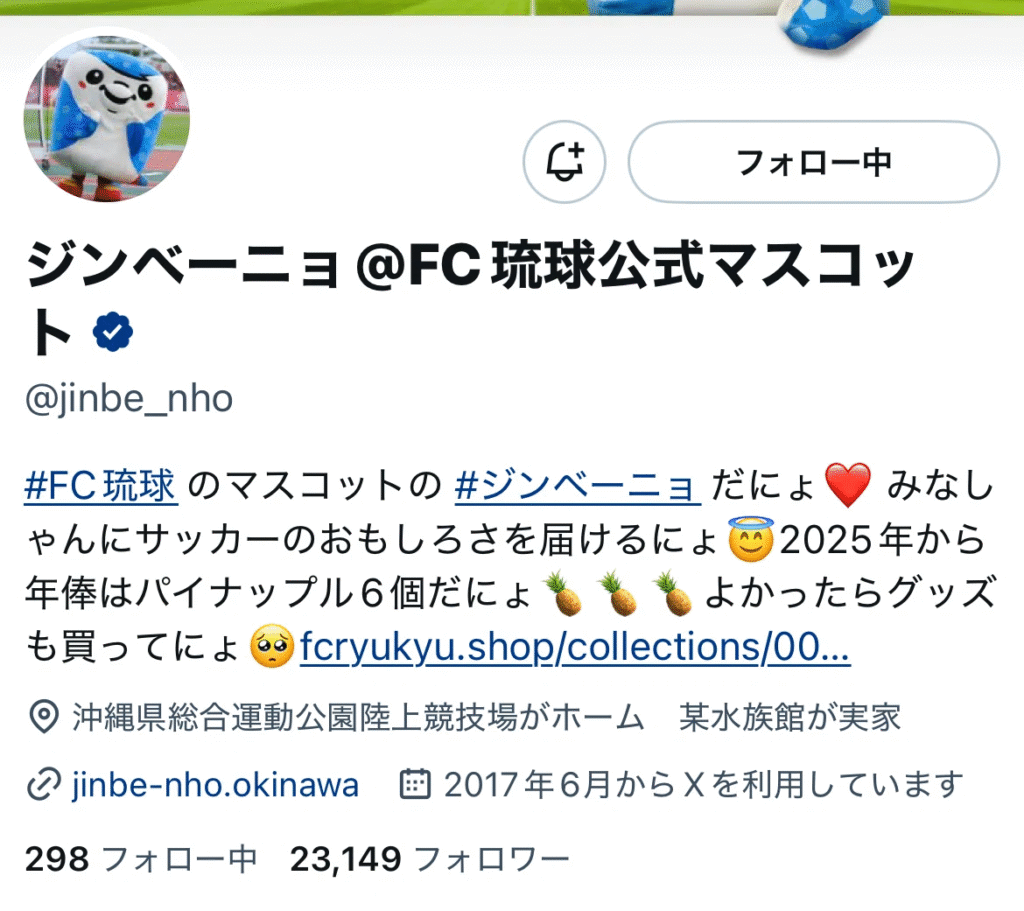

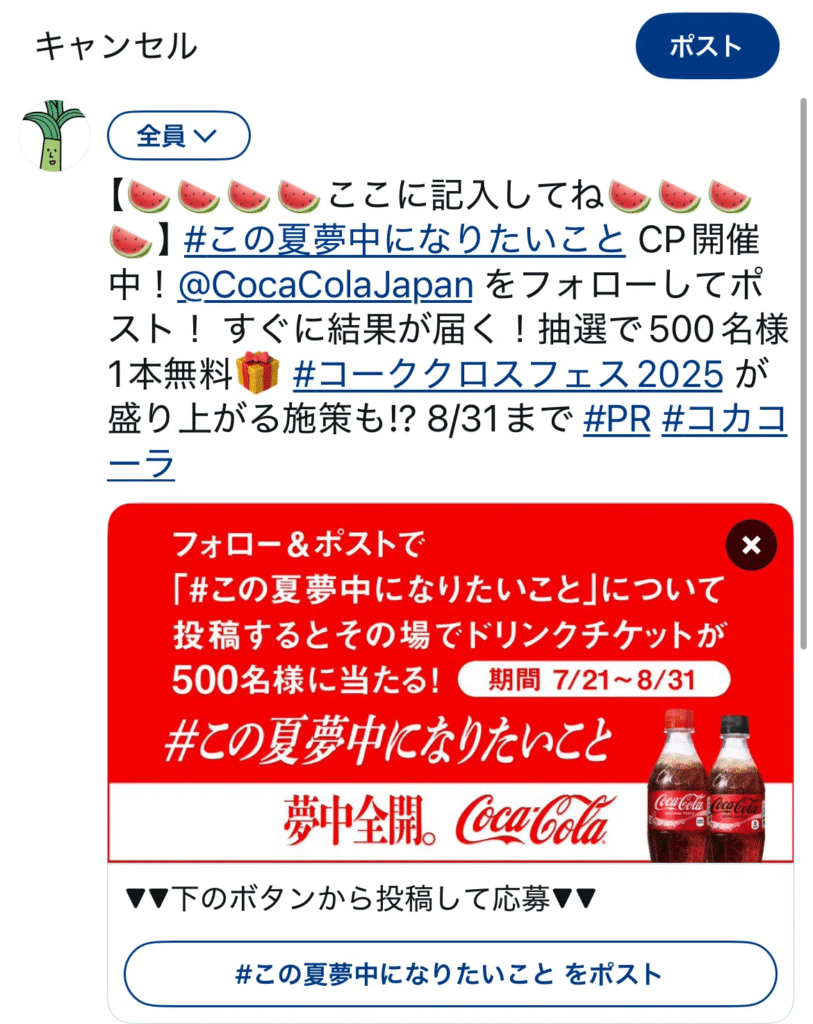

②コカ・コーラ

この事例はアカウント全体の成果ではなく、一部の投稿キャンペーンに過ぎませんが、それでも47万インプレッション・2,474いいねを獲得しました。もちろん、企業によっては「1億インプレッション」を達成するような事例も存在します。その意味では数字だけ見れば突出しているわけではありません。

しかし、この企画が優れていたのはUGCを誘発する設計にあります。

画像の下に「この夏夢中になりたいこと」というボタンが設置されており、クリックするとユーザー自身が「自分の体験」を投稿できる仕組みになっていました。

つまり、ユーザーが自分ごと化して語ることで、自然と商品(コーラ)と一緒に拡散される構造。企業が一方的に発信するのではなく、ユーザーの体験を媒介にした拡散=UGCが生まれる形です。

この仕組みはブランディングにも、キャンペーンの拡散にも効果的。単なる広告ではなく、ユーザーが自分の物語を語りたくなる場を作ることこそ、SNS採用・マーケティングに共通して重要な設計思想なのです。

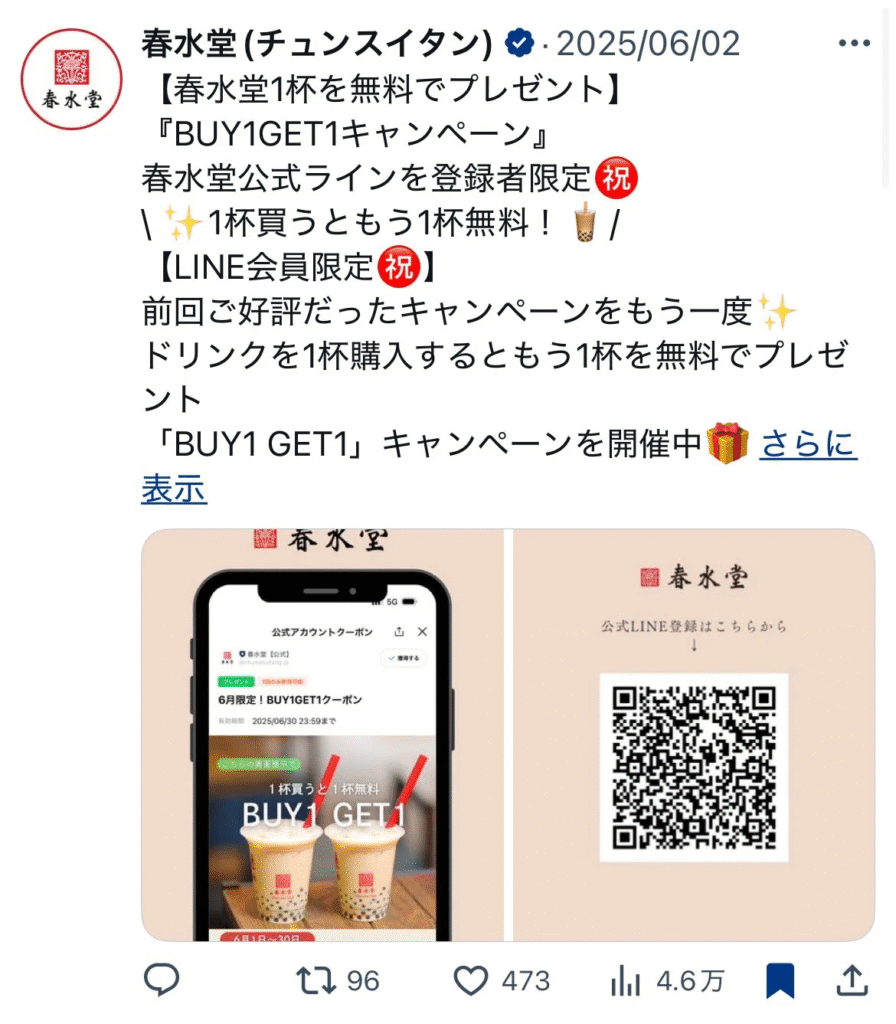

③春水道

「1杯買うと1杯無料」。春水堂は、このシンプルな企画をXで展開しました。そして参加した顧客を公式LINEに誘導する導線を設計し、来店率と顧客のナーチャリングに成功。

結果、LINE登録者は16万人超えにまで拡大。

ここで注目すべきは、多くの飲食店やシーシャ業態が「LINE集客」に偏っている現実です。

・店舗のテーブルにQRを設置

・店員教育でLINE誘導を徹底

・年齢確認や注文もLINE経由で完結

こうしてLINEのリスト管理に力を入れていますが、「なぜXを活用しないのか?」 という疑問が残ります。

なぜなら、LINEはあくまで既存顧客のナーチャリングツール。ブランドを想起させ、再来店を促すには効果的ですが、新規顧客を捕まえる場ではありません。その一方で、Xは新規リーチに最適なプラットフォーム。春水堂はこの「役割の違い」を理解し、Xで企画→LINEへ誘導という座組を構築しました。

結果、新規獲得と既存育成をシームレスにつなぐ成功モデルを作り上げたのです。これこそが、企業がXを集客チャネルとして今すぐ取り入れるべき理由です。

④ペプシ BIG<生>のX戦略

販促キャンペーンとしてわずか18投稿で1億インプレッションを達成したペプシの事例。大規模なインフルエンサー施策は、認知獲得に圧倒的な効果をもたらすため、十分な予算を確保できる企業様にとって最適なアプローチです。

背景

この施策は「ペプシを一定期間飲んでいない層」に再び手に取ってもらうことを狙ったトライアルキャンペーンです。仕組みはシンプルで、ペプシ購入者にデジタルギフト100円分を付与。実質的には「商品価格分が返金される」形となり、心理的ハードルを極限まで下げたアプローチでした。

企業のX活用において、一般的には1,000万インプレッションを獲得できれば成功とされる中、このペプシ施策はその約10倍、1億インプレッションを達成。SNS販促の事例としても極めて稀少かつ示唆に富むケースです。

今回は私自身も非常に注目している施策のため、実際の投稿を1つひとつ取り上げながら、なぜここまで成果を出せたのかを掘り下げて分析していきます。

1投稿目

→インプレッション数:530,000回

→いいね数:971回

→リポスト数:160回

→ブクマ数:13回

ペプシの「全額返金キャンペーン」告知投稿は、ローンチ前の布石設計として非常に示唆的な事例です。企業のSNS活用では、BtoBかBtoCかによって多少の違いはあるものの、キャンペーンの準備はおおよそ1~12ヶ月前から始まるのが一般的です。もちろん僕自身も、ローンチの6ヶ月前から段階的に布石を打ち、期待値を少しずつ高めていきます。

今回の投稿でも、その構造がしっかりと組み込まれていました。まず冒頭に「#全額返金キャンペーン」という強いワードを置き、ユーザーの注意を一瞬で引きつけています。さらに「COMING SOON…」と続けることで、次回投稿への導線を自然に設計している。ここで人々は「次はどんな発表があるのだろう」と無意識に期待感を膨らませるわけです。

加えて、ビジュアル面でも工夫がありました。人の写真を組み合わせて「返」という文字を作り出すユーモラスな表現は、SNSのタイムライン上で強烈なインパクトを残し、ユーザーのシェア欲求を刺激する仕掛けになっています。

重要なのは、こうした事前の「前フリ」があるからこそ、本編であるキャンペーン開始時に一気に注目が集まるという点です。映画の予告編と同じように、観客が本編を見るかどうかは前情報でほぼ決まっている。SNSのキャンペーンも同様で、突然「始まりました」と言われても反応は鈍いですが、段階的に情報が開示されていれば、自然と期待と関心が高まり、参加や拡散へとつながっていくのです。

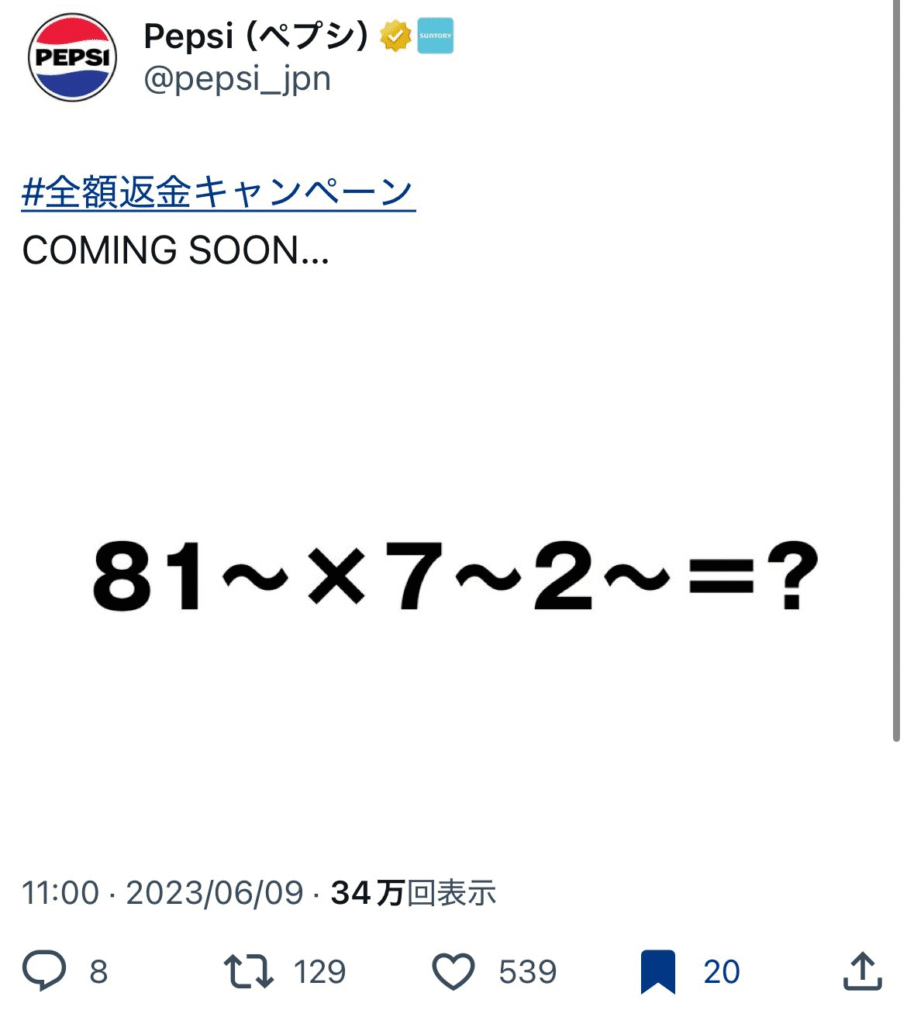

2投稿目 2023年6月9日

→インプレッション数:340,000回

→いいね数:543回

→リポスト数:130回

→ブクマ数:19回

画像に「81〜×7〜2〜=?」といった謎を差し込むだけで、見る人の脳内リソースを一時的に奪うことができます。なぜこれが有効なのでしょうか。

人は「答えの出ない問い」を提示されると、無意識のうちに思考をそちらに向けてしまいます。一度でも考えようと頭を働かせれば、その投稿は他の何倍も記憶に残りやすくなるのです。

さらに、この仕掛けには受動的な閲覧者を「参加者」に変える力があります。

「これってどういう意味だろう?」

「こういうことじゃないか?」

と自然に推測やコメントが始まり、そこからUGCが連鎖的に生まれていく。結果として、思考を引き寄せ、参加を促し、話題を循環させる投稿に変わるわけです。

この仕組みをうまく活用するだけで、投稿のリーチやエンゲージメントは大きく変化します。SNSの本質が「情報を届ける場」から「会話を生み出す場」にあることを考えれば、極めて有効なアプローチだといえるでしょう。

3投稿目 2023年6月10日(11:00)

→インプレッション数:680,000回

→いいね数:3829回

→リポスト数:601回

→ブクマ数:36回

ここまで来ると、もはや芸術的です。

6月10日の投稿は「な」という一文字と一枚の画像だけ。にもかかわらず、3,000件を超えるいいねを獲得し、大きく拡散されました。これはつまり、「発信者が仕掛けたのではなく、受け手が自ら企画に乗って考え始めた」ことの証明です。

仮にここで「小野まじめ」と明言していたら、投稿は単なる情報として消費されて終わっていたでしょう。しかし、“な”という曖昧なヒントと画像だけに留めたことで、閲覧者の脳内には「これ、何だろう?」という余白が生まれました。

この「余白」こそ、Xが持つ最大の強みです。情報を一方的に流すのではなく、受け手との対話を通じてUGCを誘発する設計。あえて見せすぎないからこそ、深い没入を生み出し、主体的な参加へとつながっていきます。

SNSにおける設計力の真髄は、この「余白を残すこと」にあります。書いている僕自身も、この巧みな構造にワクワクが止まりません。

4投稿目 2023年6月10日(18:00)

→インプレッション数:2,990,000回

→いいね数:9231回

→リポスト数:2197回

→ブクマ数:136回

午前11時に投稿されたのは、ただ一文字の「な」。その時点で既に匂わせが始まっていたわけですが、さらに7時間後の18時には「このシルエットは…」と題した画像が公開されました。そこに映し出されていたのは、明らかに誰かを示すシルエット。

この二段階の仕掛けによって、コメント欄は「小野まじめでは?」という声で埋まり、閲覧者の多くが「やはりそうだ」と確信を深めていきました。重要なのは、ブランド側が答えを一方的に提示するのではなく、情報を小出しにしながら思考の余白を残したこと。その余白があるからこそ、ユーザーは自発的に推測し、共有し、議論する。つまり、受け手が能動的に関与しながらUGCを生み出す構図が成立したのです。

一文字 → シルエット → 回収という段階的な演出は、まさにXというプラットフォームの構造を最大限に活かした投稿設計といえるでしょう。単なる告知ではなく、ユーザーを「考える参加者」へと変えていく。この設計力こそが、SNS時代のキャンペーンを芸術的な領域に押し上げているのです。

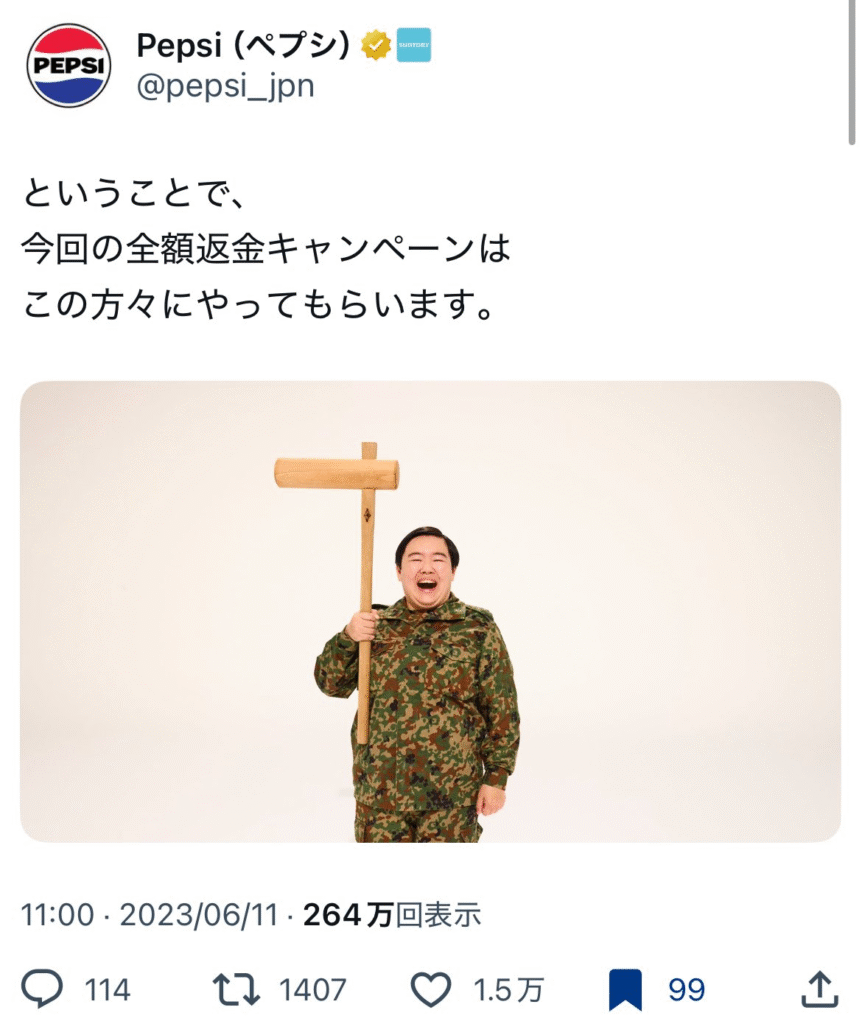

5投稿目 2023年6月11日

→インプレッション数:2,640,000回

→いいね数:15,000回

→リポスト数:1429回

→ブクマ数:116回

そして、5本目の投稿でついに企画の本体が明かされました。

「今回の全額返金キャンペーン」という強いワードで企画の軸を明確に提示し、さらに添付された画像では“やすこ参戦”という意外性のある要素を同時に解禁。ここで初めて、「これまでのすべての投稿は、この瞬間のための助走だった」と気づかされます。

重要なのは、ここに至るまでの情報設計です。段階的に匂わせを行い、見る側の関心と熱量を徐々に高めてきたからこそ、この発表が最高潮で迎えられる構造が成立している。情報を一度に出し切るのではなく、期待値を積み重ねることで“参加している感覚”が強化され、その熱量がUGCとして波及していきます。

まさに計算され尽くしたローンチ設計。こうした「見せ方」のレベルの高さには、思わず笑ってしまうほどの完成度を感じます。

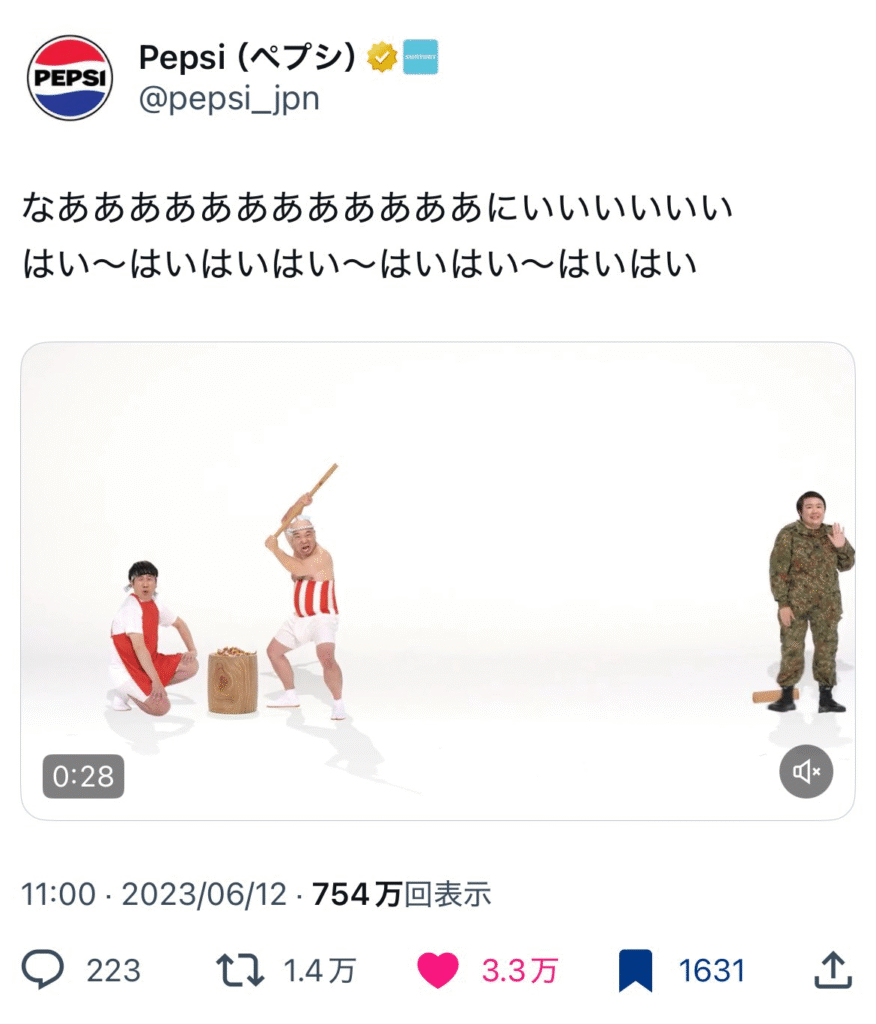

6投稿目 2023年6月12日

→インプレッション数:7,540,000回

→いいね数:34,000回

→リポスト数:14,000回

→ブクマ数:225回

6本目の投稿では、1分28秒の動画が公開されました。Xと動画の相性の良さもあり、この投稿は今回の施策の中で最大の成果を記録。インプレッション数は754万、いいね数は3.4万を超え、一気にバズを生み出しました。

注目すべきは、この動画が単なる映像コンテンツに留まらず、「広告 × エンタメ」を融合させた現代的なPRの勝ちパターンを体現していた点です。近年、ユーザーのリテラシーは格段に向上し、「広告を隠した広告」は容易に見破られるようになっています。むしろ「バレバレの宣伝感」が逆効果になることすらある。企業側が必死に広告感を消そうとしても、受け手は「いや、これ広告やん」と冷静に突っ込んでしまうのです。

その状況下で、この動画は“広告であること”を正面から受け止めつつ、エンタメ性によって消化させる設計を取っていました。結果として「広告だけど、面白いから見てしまう」という心理が生まれる。ショートドラマ形式のPRがその典型であり、“広告であることを許容させる面白さ”を備えた設計が、スルーされがちな企業投稿の中で圧倒的な強度を発揮していたのです。

7投稿目 2023年6月13日

→インプレッション数:94,610,000回

→いいね数:89,000回

→リポスト数:27,000回

→ブクマ数:8854回

驚くべきことに、6投稿目の動画を超える反響を生んだのが次の7投稿目でした。記録したインプレッション数は、なんと9,461万。企業アカウントとしては異例中の異例ともいえる数字です。

添付された画像は、前回の動画に登場していた人物の“頭に貼られていたシール”を外した一枚。そこから現れたのは、まさかのハゲ頭。これを堂々とネタにするという、極めて大胆な表現でした。

通常、企業アカウントがここまで攻めた表現を使うことはほとんどありません。しかし、だからこそ生まれる「企業なのに、ここまで振り切るのか」という強烈なギャップが、ユーザーの感情を刺激し、拡散欲求を一気に高めていったのです。

もちろん、これは狙って簡単に再現できる施策ではありません。ふざけているように見えて、その裏には緻密な設計が存在する。だからこそ、ここまで圧倒的なインプレッション数を記録できたのでしょう。

いま、企業アカウントの運用に求められているのは、もしかするとこうした「遊び」と「戦略」の絶妙なバランスなのかもしれません。(炎上リスクと隣り合わせではありますが…笑)

8投稿目 2023年6月14日

→インプレッション数:1,580,000回

→いいね数:15,000回

→リポスト数:3395回

→ブクマ数:239回

連続するエンタメ投稿の流れの中で公開された今回の投稿は、まさに賛否を分ける結果となりました。インプレッションが大きく伸びるほど、多様な視点に晒されるのは避けられません。実際、7投稿目では「やりすぎ」「狙いすぎ」といった否定的な声がリプ欄に見られる一方で、「企業がここまで振り切るのは逆に面白い」とポジティブに評価する声も確実に存在していました。

ここで重要なのが、SNSにおける反応の構造を正しく理解することです。SNSでは批判的な意見ほど表に出やすく、肯定的な感情は表に出にくい傾向があります。リプ欄には57件のコメントが寄せられていましたが、「面白い」とわざわざ書き込む人は少なく、逆に「つまらない」「寒い」と不快感を覚えた人ほど声を上げやすい。つまり、リプ欄をそのまま“世論”と誤解してしまうと、ブランディング判断を誤るリスクがあるのです。

今回の投稿を見ても、「いいね数は1.4万」という定量的な評価と、「批判的リプ」という定性的な反応は、分けて解釈する必要があります。特にエンタメ性を前面に押し出す戦略では、「批判が一定数出るのは前提」として設計し、それに一喜一憂しない胆力を持つことが不可欠です。企業アカウントの運用に求められる資質は、まさにこの冷静さと耐性にあるといえるでしょう。

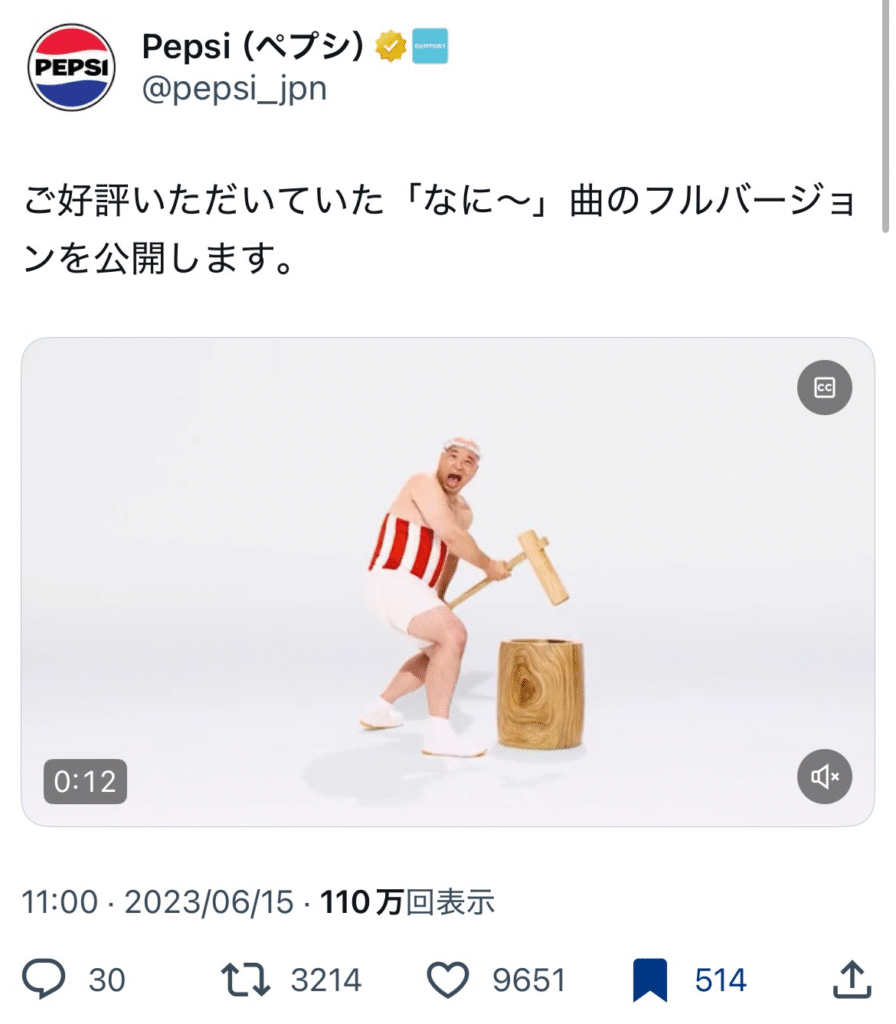

9投稿目 2023年6月15日

→インプレッション数:1,100,000回

→いいね数:9703回

→リポスト数:3220回

→ブクマ数:526回

9本目の投稿では、ついに「まだやるのか…?」という空気すら漂い始めました。それでもペプシは一切ブレることなく、再びエンタメに全振り。結果として視聴数はしっかりと伸びており、投稿単体で見れば十分に成功と言える内容でした。

しかし、リプ欄では再び賛否が分かれる展開に。ここまで連続してエンタメ路線を打ち出すと、当然ながら「面白い」という評価と同時に「さすがにやりすぎでは?」と感じる層が現れてきます。これは自然な流れでしょう。

個人的な視点を加えるなら、このタイミングで一度「誠実さ」や「企画の背景」を示す投稿を挟んでいれば、全体の説得力やブランドへの信頼感はより高まったのではないかと思います。エンタメで引きつけ、その後に芯の部分を提示する。これが理想的な構成です。

とはいえ、ここで中途半端に路線を切り替えるのではなく、最後まで徹底的にやり切るという判断もまたブランドの一貫性。ペプシの「振り切る力」には、やはり目を見張るものがあります。

10投稿目 2023年6月17日

→インプレッション数:500,000回

→いいね数:2666回

→リポスト数:627回

→ブクマ数:63回

16日に一日休止を挟み、17日に投稿が再開されました。今回公開されたのは、わずか15秒に凝縮されたエンタメ動画。ここでも「全額返金キャンペーン」が改めて訴求されています。

正直、この投稿単体を切り取って分析すれば目立った特徴は多くありません。しかし注目すべきは、「エンタメ × PR」という黄金パターンを、短尺で再現している点です。近年のXでは、1分を超える動画も成果を出す一方で、短尺しか見ない層へのリーチは意外と取りこぼされがち。そこに対して、15秒に要点を絞った今回の構成は、ショート動画文化に適応した柔軟な一手といえます。

さらに重要なのは、これまで長尺動画が続いてきた流れの中で、短尺を挟むことで投稿群全体のリズムに変化を与えていること。シリーズものの施策において、単調さを避けるこうした“テンポ調整”は、エンタメ的にもPR的にも大きな意味を持ちます。

単に「面白い」で終わらせるのではなく、“誰に届けるか”を明確に意識した設計。ペプシの投稿群が、なぜ異例の規模感まで伸びたのかが、この一手にも表れています。

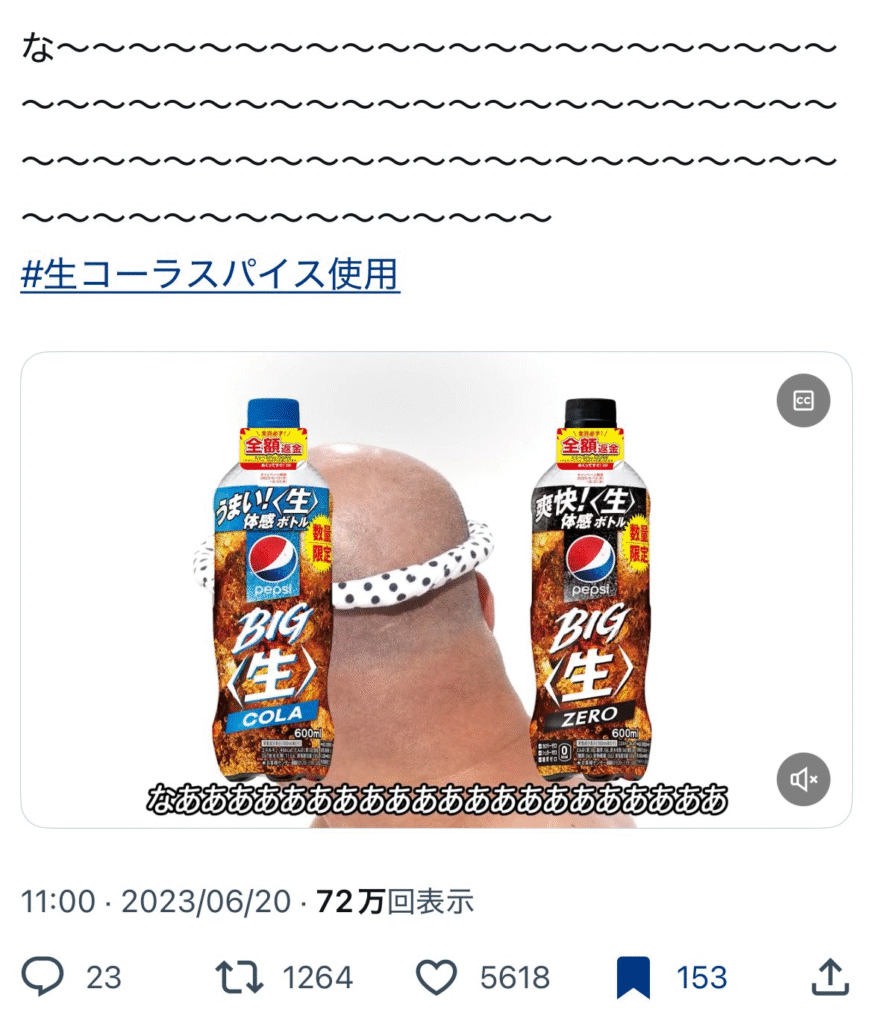

11投稿目 2023年6月20日

→インプレッション数:720,000回

→いいね数:5662回

→リポスト数:1271回

→ブクマ数:154回

2日間のインターバルを挟み、再び投稿が再開されました。前回は15秒のショート動画でしたが、今回はさらに短い「6秒」というミニマルな構成。おそらく直前の反応を分析した上で、「より短尺での訴求が有効」と判断した結果だと考えられます。

ここで見えてくるのは、コンテンツの最適解を模索し続ける柔軟性です。多くの企業アカウントは一度方向性を定めると軌道修正が難しく、定点観測的に同じフォーマットを繰り返しがちです。しかし、このアカウントは違う。状況に応じて型を変え、フィードバックを即座に戦略へと反映しているのです。

つまり、根底にあるのは「投稿ありき」の固定的な運用ではなく、“反応ベースで進化していく動的な戦略”。たった6秒の動画ではありますが、その背後には緻密なフィードバックループが存在することを感じさせます。

この投稿は、短さそのもの以上に「試行と改善のサイクルを恐れない姿勢」こそが、SNS運用における本質的な競争力であることを示しているといえるでしょう。

12投稿目 2023年6月21日

→インプレッション数:440,000回

→いいね数:2053回

→リポスト数:153回

→ブクマ数:9回

Xの特性を最大限に活かす「参加型設計」が、この投稿にも端的に表れています。使われているのは、定番の型「○○な方はリプ欄に○○をどうぞ」。

今回の場合、「全額返金した人はリプ欄に“はい〜”をどうぞ」という一文で、ユーザーのアクションを自然に誘導しました。ここで注目すべきは、単なる告知ではなく、受け手との対話を前提に設計されている点です。

結果として、この投稿は一方通行の情報発信を超え、ユーザーのリアクションを引き出し、UGCを連鎖的に誘発する仕組みへと進化しています。重要なのは「ただ投稿する」ではなく、「どう巻き込むか」を最初から設計に組み込んでいることです。

UXの観点から見ると、この設計は「消費者が広告を受け取る立場」から「体験に参加する当事者」へと役割を転換させています。ユーザーはただ情報を見るのではなく、「はい〜」と入力することでキャンペーンの一部に参加し、自らコンテンツの一部を担っている感覚を得る。これにより、単なるキャンペーンが「自分ごと化」し、ブランドとの心理的距離が縮まっていくのです。

今後の企業アカウント運用に求められるのは、まさにこのUX的視点。どのようにして「参加させる余白」を残すか、そしてそれをどう自然に組み込むか。ペプシの事例は、そのお手本といえるでしょう。

13投稿目 2023年6月22日

→インプレッション数:280,000回

→いいね数:1859回

→リポスト数:385回

→ブクマ数:18回

6月22日の投稿は「裏から見ると」という一言と、同じ場面を正面と背面から撮った二枚の写真。内容自体は非常にシンプルで、特筆すべき大仕掛けがあるわけではありません。

しかし、この投稿が果たしている役割は小さくありません。連日のように大きな仕掛けやインパクトの強い演出が続くと、受け手の側も「次はどんな爆発的ネタが来るのか」と過度な期待を抱きます。そこに、あえて“裏から見ただけ”という肩の力を抜いたネタを挟むことで、シリーズ全体のリズムに緩急が生まれているのです。

また、この「裏から見る」という切り口は、文字通りカメラアングルを変えただけですが、ユーザーにとっては舞台裏を覗いたような感覚を与えます。視点を少し変えるだけで、同じコンテンツでも新鮮さを持たせられる。これは企業アカウント運用において「同じ素材をどう再活用するか」という再編集の好例ともいえるでしょう。

つまり、この投稿は単体で見ると小ネタであっても、全体設計の中では大仕掛けと小ネタの緩急、そして同素材の多面的活用という2つの学びを与えてくれる一手だったのです。

14投稿目 2023年6月24日

→インプレッション数:260,000回

→いいね数:512回

→リポスト数:81回

→ブクマ数:9回

今回のプロモーションでは、撮影の裏側を収めた映像が公開されました。舞台裏にカメラを入れるこの手法は、ユーザーの没入感を高めるうえで非常に有効なアプローチです。

分かりやすい例を挙げれば、サッカーのVAR判定の瞬間。普段は見えない審判の視点や裏側の映像が公開されることで、観客の理解と納得感、そしてエンゲージメントは一気に高まります。今回の投稿もそれと同様で、プロモーションの「裏側」を見せることで、単なる広告施策を「共体験」へと変換しているのです。

ブランド体験を「表」だけで完結させず、「裏」まで含めて設計する。この一連の流れそのものが、ユーザーに対するブランドの透明性と親近感を高め、より強固な関係性を築くことにつながります。

つまり、この投稿は単なる舞台裏映像ではなく、企業ブランディングにおいて体験を多層的にデザインする高度な戦略の一部だといえるでしょう。

15投稿目 2023年6月27日

→インプレッション数:540,000回

→いいね数:2364回

→リポスト数:189回

→ブクマ数:21回

14投稿目に続き、今回も撮影の舞台裏を公開した内容でした。注目すべきは、インプレッション数に対して「いいね数」の比率が非常に高い点です。これは、単なるバズによる拡散ではなく、共感や愛着によるポジティブな反応が中心だったことを示しています。

特に出演者・やすこのファン層にとって、「裏側が見られる」というのは特別な意味を持ちます。単に情報を届けられるだけでなく、「自分も制作の一部に立ち会っているような参加感」を得られるからです。これはブランドとユーザーの心理的距離を一気に縮める効果を持っています。

ここで重要なのは、「情報を届ける」から「一緒に体験させる」への転換です。SNSにおいて、情報は一瞬で流れてしまいますが、体験は記憶に残り、愛着を育む。舞台裏公開はその好例であり、ただの宣伝を共体験へと昇華させる強力な手法です。

まとめ

本記事を通じて、企業がSNSを活用する具体的なイメージを持てた方も多いのではないでしょうか。カフェ、シーシャ、スポーツクラブ、飲食店、クリニックや整形、旅行、航空会社…。本当に多くの業種がXを含むSNSを活用すべきであり、いまこの時代に参入しないのは機会損失どころか、もはや怠慢とすら言えるでしょう。

弊社はこれまで100社以上のSNS運用を支援してきた実績をもとに、毎月数社限定で無料相談会を実施しています。実際の施策事例や運用体制の作り方、UGCを生み出す仕組みなど、具体的なポイントをざっくばらんにお話ししています。

SNS活用について相談してみたい方、あるいは具体的な質問をしてみたい方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。