毎月5社限定│SNS無料相談のご案内

以下のようなお悩みをお持ちの方へ

・SNSを活用して採用を強化したい

・広告費に頼らずリード獲得を実現したい

・自社のブランディングを高めたい

・店舗集客にSNSを活かしたい

X(旧Twitter)・Instagram・TikTokなど、各SNSの戦略設計から運用改善まで、貴社の目的に合わせた最適なアドバイスを行います。興味のある方は、下記のLINEからお問い合わせください。貴社の現状を踏まえた具体的な改善策をご提案いたします。

第一章│なぜ今、中小企業×X運用なのか

ここからは、中小企業がなぜXに注力するべきなのかについて市場の背景も踏まえて解説していきたいと思います。

1-1・広告費の制約

最初の理由として挙げたいのが、広告予算の制約です。

多くの中小企業にとって、マーケティングに投じられる資源は限られています。特に広告費は慎重に使われる項目であり、「できるだけ抑えて顧客を獲得したい」というのが経営者・役員の共通課題ではないでしょうか。

しかし近年、広告を取り巻く環境は大きく変化しています。

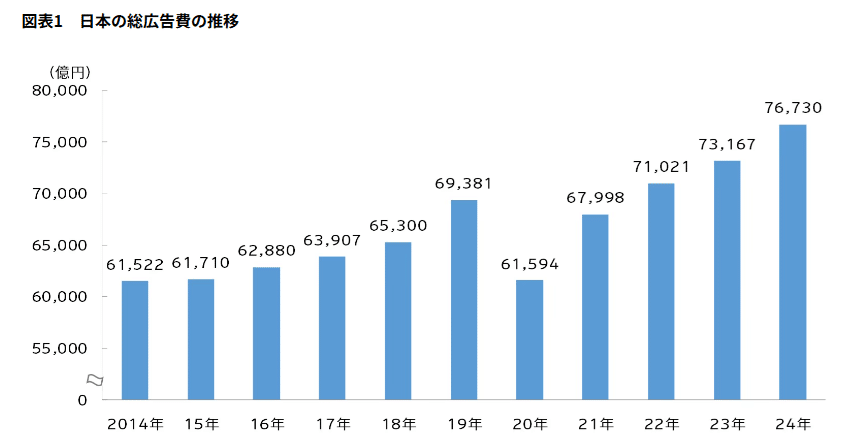

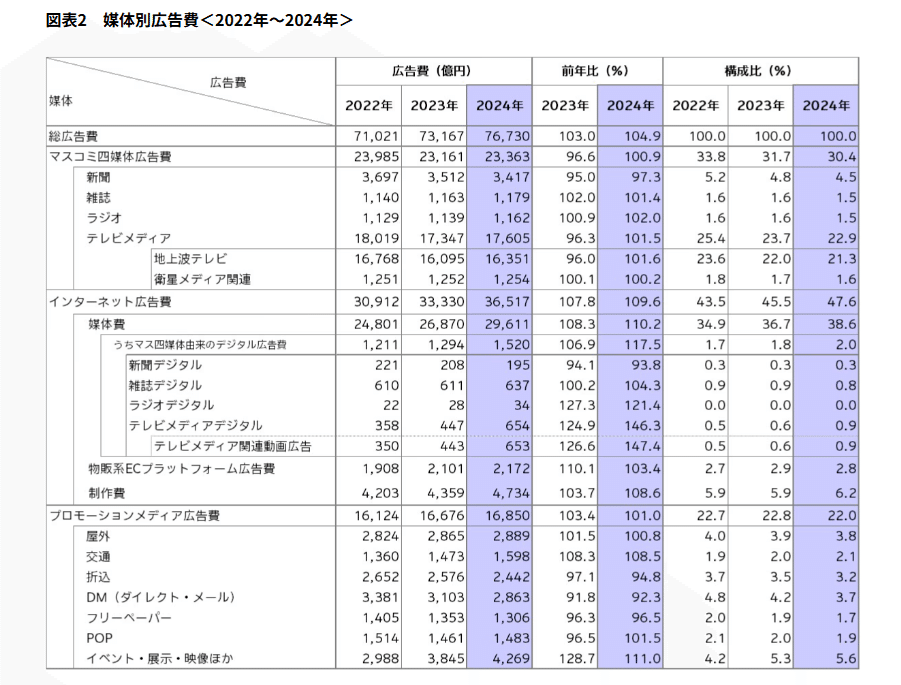

2024年の日本の総広告費は7兆6,730億円(前年比104.9%) に達し、過去最高を更新しました。なかでもインターネット広告費は3兆6,517億円(前年比109.6%)と拡大を続けており、その構成比は全体の約48%を占めています。

一見すると市場の成長に見えますが、裏を返せば広告枠をめぐる競争の激化を意味します。需要が増えれば、当然ながら限られた広告枠を取り合う構造となり、結果的に入札単価の上昇圧力が生まれやすくなります。

実際、Web広告運用の専門メディアでは、ディスプレイ広告などでCPC(クリック単価)が高騰する要因として、

・競合商材が増える

・ターゲティングを狭めることで入札機会が減る

・自動入札設定(コンバージョン最大化など)が競争を激化させる

といった点が指摘されています。

このように、限られた予算の中で競合と同じ土俵で戦うこと自体が、もはや不利なゲームになりつつあるのです。

だからこそ今、中小企業に求められるのは「広告に依存しない集客構造」への転換です。

つまり、自社発信による集客導線を資産として育てること。

広告のように投下型ではなく、SNSを活用して継続的に顧客との接点をつくる。これが長期的なブランド力と信頼を積み上げる最も確実な手段です。

たとえば、弊社のクライアントの一社では、かつて月間300万円を投じていた広告費を200万円に抑えつつ、Xを中心としたSNS運用に切り替えました。その結果、企画をしっかり打ち出した月には月200件以上のリードを獲得。マーケティング経験のある方であれば、このリストが将来的にどれほどの商談や売上を生み出すか、すぐにイメージできるでしょう。

つまり、広告費を潤沢に使えない企業ほど、SNSという自社の資産を育てるべきなのです。

1-2・中小企業が自社発信を強化すべき理由

よく、弊社にご相談くださる企業様からいただく質問に「そもそもXを運用するメリットは何ですか?」というものがあります。もちろん得られるメリットは多岐にわたりますが、最近よくお伝えしているのは「大手に社会的信用で勝てますか?」という問いです。

「え、それがSNSと関係あるの?」と不思議に思う方もいるかもしれません。

けれど、この問いには本質があります。

中小企業は、大手のような社会的信用、ネームバリュー、そして福利厚生の充実度で勝負することは難しいです。採用でも営業でも、知名度やブランド力の差は絶対的です。ならば、どのようにして優秀な人材を採用し、顧客から選ばれる存在になればいいのか。

その答えが「SNSで企業の雰囲気や文化、理念を発信し、共感を得ること」にあります。

少し大げさに言えば、大手が「会社そのものを選んでもらう」戦いをしているなら、中小企業は「人を好きになってもらう」戦いを仕掛けるべきなのです。

「○○の会社で働きたい」ではなく、「○○さんと一緒に働きたい」「○○さんと夢を追いたい」という関係性を築けた時点で、すでに採用も営業も一歩リードしています。

SNS運用は、企業の理念や文化を言語化し、代表や社員の想い、現場の熱量、そして日常のリアルを物語として可視化する営みです。人は、理念そのものよりも、それを体現する人の姿に心を動かされます。採用の現場でも、単なる条件比較ではなく「自分がこの人たちと働きたいか」という感情が最終判断を左右する。

営業においても同様で、「この人になら任せたい」という信頼の積み重ねが契約を生みます。つまり、SNSとは合理的に見えて実は極めて人間的な媒体であり、好意と共感という感情資産を可視化できる唯一の場なのです。

1-3・Xが特にBtoB・採用・リード獲得に強い理由

採用に関しては、前章でも触れた通り共感採用に最も適した媒体がXです。

しかし、それだけではありません。ここでは、コスト面・定着率・経営者ネットワークという三つの観点から、なぜXが中小企業にとって最も合理的な選択肢なのかを掘り下げていきます。

まず、コスト構造の観点です。

年々、採用市場は厳しさを増しています。求人媒体の掲載費や人材紹介会社への手数料は上昇傾向にあり、採用費に100万円以上かけても成果が出ないという声も珍しくありません。

一方で、Xでの採用は掲載費・手数料ゼロ。企業が自ら情報を発信することで、広告費をかけずに理念共感型の応募者を集められるという点が、大きな強みです。

これは、単なるコスト削減の話ではなく、自社で採用力を内製化するという構造的な転換を意味します。

次に、定着率の高さです。

採用の失敗で最も無駄になるのは早期離職です。100万円、200万円かけて採用した人材が、研修期間を終えてすぐに辞めてしまった、、、そんなケースを経験された経営者も少なくないでしょう。

しかし冷静に考えれば、その多くの原因は、入社前後のギャップにあります。「想像していた職場と違った」「上司の雰囲気が合わなかった」「仕事の内容が思っていたものと違う」。

この見えない情報が、ミスマッチを生み出します。

SNSを活用すれば、これは簡単に解消できる問題です。日々の発信を通じて職場の空気感やメンバーの価値観、代表の言葉遣いや判断基準をリアルに伝えておけば、応募者は「どんな会社なのか」を事前に理解したうえで応募してきます。もし「うちは厳しい環境だけれど、成長したい人には合っている」と発信していれば、「厳しいとわかっていても挑戦したい」と感じた人だけが応募してくる。

結果として、理想と現実のギャップが少なくなり、離職率は自然と下がります。

つまり、X採用は応募数を増やすのではなく、合う人だけを惹きつける採用です。これが、長期的に見て最もコストパフォーマンスの高い採用手法だと言えます。

そしてもう一つ、BtoB・リード獲得領域における強みも見逃せません。

Xは近年、経営者や意思決定層の利用率が急速に伸びています。特に中小企業の社長、個人事業主、スタートアップの創業者層が積極的に情報収集・発信を行っており、これほど経営者同士がつながりやすいプラットフォームは他に存在しません。

私自身、Xを通じてこれまでに何十人もの経営者と出会ってきました。

日常的にも、DMや引用投稿などを通じて毎日5人以上の経営者と新たに接点を持てています。また、Xを活用している経営者は、ネットワーク意識が高く、他の経営者を自然に紹介してくれるケースも多い。「紹介が紹介を生む」構造が、オーガニックな営業導線として機能しているのです。

このように、採用・リード獲得の両面で「人と人をつなぐ構造」を持つSNSは、Xだけです。

Instagramはビジュアル中心の世界、TikTokはエンタメ的文脈での訴求が主ですが、Xは思想・理念・価値観の共有を軸とした、言葉で人を惹きつけるプラットフォームです。

だからこそ、BtoBにも採用にも強い。

広告費に頼らず、理念と発信で人と企業をつなぐ時代。Xはその最前線に立つ、中小企業にとって最もフェアで、最も成果の出るSNSと言えるでしょう。

第二章│成果を出した企業のX運用

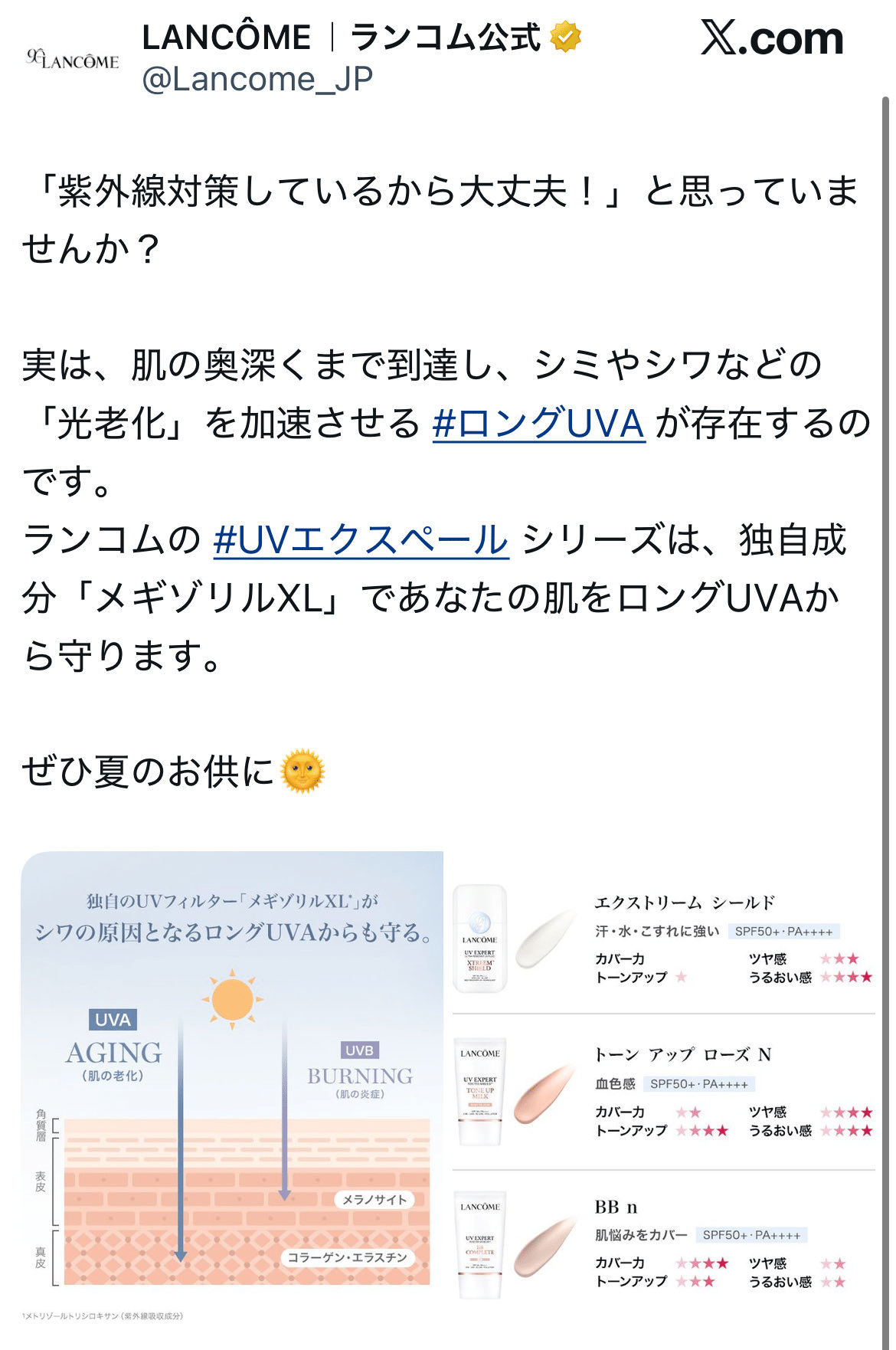

LANCÔME|ランコム公式

日本ロレアル株式会社が運営するLANCÔME(ランコム)公式Xアカウントは、フォロワー数が23万人を超え、これまでに数多くのバズ投稿を生み出してきた企業の一つです。

ブランドの世界観を保ちながらも、トレンド感とユーザー心理を巧みに捉えた投稿設計が特徴で、美容業界の中でも特にSNS活用の完成度が高い事例と言えます。

今回はその中から、特に完成度の高い投稿フォーマットを2つ厳選して紹介します。美容・コスメ領域でSNS運用を行う企業様は、ぜひ自社の発信に取り入れるヒントとして参考にしてみてください。

①プレゼント企画

この投稿が優れている点は、多くのUGC(ユーザー生成コンテンツ)を自然発生させているところにあります。

対象となった投稿は、先行販売の記念として行われたプレゼントキャンペーン。内容はシンプルで、アカウントをフォローし、投稿をリポストした人の中から抽選で3名に新作リップをプレゼントするというものです。

一見ありふれた企画に見えますが、この投稿には5,308人ものユーザーが参加しています。つまり、5,308人がリポストした時点で、そのフォロワーのタイムラインにも投稿が表示される構造が生まれているわけです。

その結果、プレゼント企画そのものが広告として拡散され、キャンペーン投稿を見た他のユーザーが興味を持ち、商品を検索したり、公式サイトを訪れたりといった行動を誘発します。

さらに重要なのは、その後の二次波及です。

実際に当選・購入したユーザーが「このリップすごく良かった」「色がかわいくて好き」などとX上で自然に投稿することで、リアルな口コミが連鎖的に広がっていくのです。

つまり、企業が売り込まなくても、ファンの声が商品の魅力を代弁してくれる状態を作り出しています。

この施策は再現性が高く、特別なテクノロジーや予算がなくても、どんな企業でも明日から実施できます。重要なのは、単に「プレゼント企画をやる」ことではなく、設計を意識することです。

たとえば

・何をプレゼントするのか(ブランドの世界観に合っているか)

・誰に届けたいのか(ターゲット層はどの層か)

・目的は何か(認知・リード・フォロワー獲得など)

・成果指標(KPI)をどこに置くか

・どんな画像や動画で視覚的に訴求するか

・広告を使うか、完全オーガニックでいくか

・インフルエンサーや既存顧客を巻き込むか

これらの設計を丁寧に固めれば、単なるフォロワー稼ぎ企画ではなく、UGCを起点としたバズを生み出せます。

②「学び×商品訴求」の黄金フォーマット

この投稿は、単なる商品紹介ではなく、知らなかった事実を提示してから商品価値へ接続する構成が非常に秀逸です。

タイトルの「紫外線対策しているから大丈夫!」という一文は、読者の自信を一度揺らがせる問いかけ。多くの人が「ちゃんと日焼け止めを使っている」と思っている心理を逆手に取り、「実はそれだけでは不十分」という新しい知識(ロングUVAの存在)を提示しています。

ここで重要なのは、「否定→教育→解決策提示」という流れが自然に設計されている点です。最初に読者の常識を軽く否定し(=注意喚起)、その直後に光老化という科学的なキーワードで知的関心を引き、最後に「#UVエクスペールシリーズ」という自社商品を解決策として提示する構造になっています。

ライティングや構成を深堀りすると↓

共感の導入(心理の逆転)

「紫外線対策しているから大丈夫!」という一般的な思い込みを提示し、それを問いで崩す。これにより読者は「え、何が足りないの?」と続きを読まずにはいられなくなります。

教育による信頼構築

「肌の奥深くまで届き、シミやシワを引き起こすロングUVAの存在」という知識を与えることで、単なる広告アカウントではなく、美容知識を教えてくれる専門家というポジショニングを確立しています。

商品接続の自然さ

「ロングUVAを防ぐにはこのシリーズ」という導線が自然。商品を売るのではなく、解決策を提示する形になっているため、読者は違和感なく商品を受け入れます。

マーケティング視点で見た強さとしては、「教育→信頼→購買」の導線が一本でつながっている点。広告的には何も売り込んでいないのに、読者は「知識をもらった→信頼した→気になる」と自然に遷移していきます。

また、#ロングUVA、#UVエクスペールなどのハッシュタグがしっかり設計されており、検索流入にも強い構成になっています。

春水堂(チュンスイタン)

春水堂(チュンスイタン)は、Xを通してお客様と密にコミュニケーションを取る企業の一つです。フォロワー数は約2万人。毎日のようにタイムラインには「おいしい」「○○が好き」といった利用者の投稿が並び、公式アカウントはそれらをリポストして積極的に反応しています。

株式会社SNSの右腕とは?

弊社では、X(旧Twitter)・TikTok・Instagram・YouTubeをはじめとしたSNS全般の運用支援・コンサルティング・顧問サポートを行っております。

中小企業から上場企業まで、業種・規模を問わず幅広い企業様のSNS活用を支援しており、その中でも費用対効果の高い、良心的な価格帯でご提供しています。

・SNSを活用して採用や集客を伸ばしたい

・今の運用に課題を感じている

・何から始めればいいかわからない

そんな方は、ぜひ一度お話ししましょう。

無料相談も実施中ですので、下記のLINEより「ご相談希望」とメッセージをお送りください。貴社の現状に合わせた最適なSNS戦略をご提案いたします!