「X運用、なんとなくやっていませんか?」

・Xを活用すべきか迷っている

・どう運用すれば成果が出るか分からない

・毎日投稿しているのに、まったく反応がない

こうした悩みを抱えている広報・マーケティング担当者の方は、実は少なくありません。

本記事では、X運用支援に特化した株式会社SNSの右腕が、成果を出すために最低限おさえておくべき10の要点と、成功事例をご紹介します。「とりあえずやっている」から一歩抜け出したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

Xと他のSNSの違いとは?

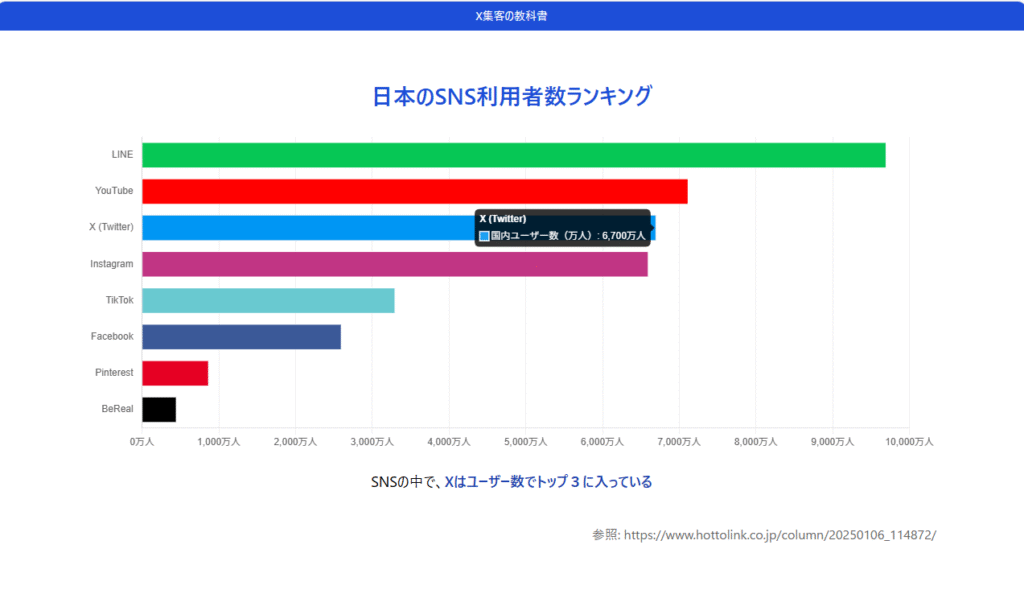

日本国内におけるSNS利用者数ランキングでは、LINE・YouTubeに次いでXは第3位。Instagramよりも多くのユーザーに利用されており、その規模感は決して無視できるものではありません。

Xは国内利用者数ランキングでLINE・YouTubeに次ぐ第3位ですが、実はそれ以上に注目すべきなのが、1人あたりの平均接触時間です。あまり知られていませんが、XはLINEやInstagramを上回り、1日あたりの接触時間が全SNS中で最も長いというデータがあります。その時間はなんと、1人あたり約30分。つまり、Xは「毎日30分もユーザーが自発的に触れているメディア」なのです。

この接触時間の長さは、企業にとって非常に重要な意味を持ち、投稿がしっかり読まれ、タイムラインに何度も触れることで、認知されやすくなります。広告や投稿が流されるのではなく、見られる状態が生まれやすいため、リーチ効率が高いのが特長です。

つまりXは、少ない広告費や投稿本数でも、成果に繋がる確率が高いSNSだといえるでしょう。

SNSを選ぶ際に「フォロワー数」「バズりやすさ」だけに注目されがちですが、「接触時間=ブランドとの接点の量」に着目することで、Xの持つ価値をより本質的に評価できるようになります。

X運用のメリット

①採用

X運用にはさまざまなメリットがありますが、特に顕著なのが採用への効果です。

X経由の採用は、求人広告に頼らず広告費ゼロで採用が可能なだけでなく、企業の理念に共鳴する人材が自然と集まってくるという特徴があります。

近年、求人媒体や人材紹介を利用した場合、1人あたりの採用コストは30万円〜150万円にも及び、場合によってはそれ以上のコストがかかります。しかも、マッチングの精度が低ければ、早期離職というリスクも生じます。

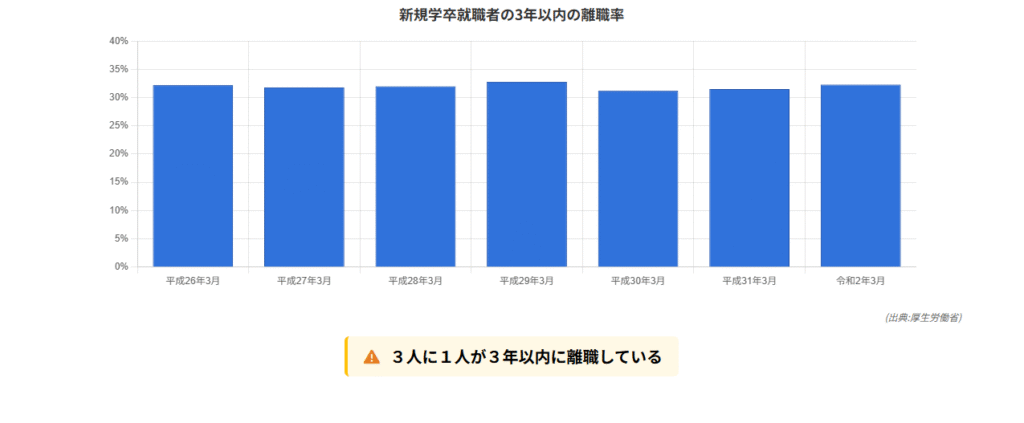

一方で、X採用は経営者や現場メンバーの日々の発信に共感した人が応募してくるため、入社後の定着率が高い。特に今の時代、退職代行の普及や価値観の多様化により、「3年以内の離職率は約3人に1人」とも言われる中、事前に企業カルチャーを伝えられることは大きなアドバンテージです。

たとえば、「弊社はかなり厳しい環境ですが、その分圧倒的に成長できます。成長したい人はぜひ来てください」といった投稿をすることで、自社の文化や価値観を理解したうえで応募してくれる人材にリーチできます。

これは、いわば期待値の調整を事前に行うことにほかなりません。

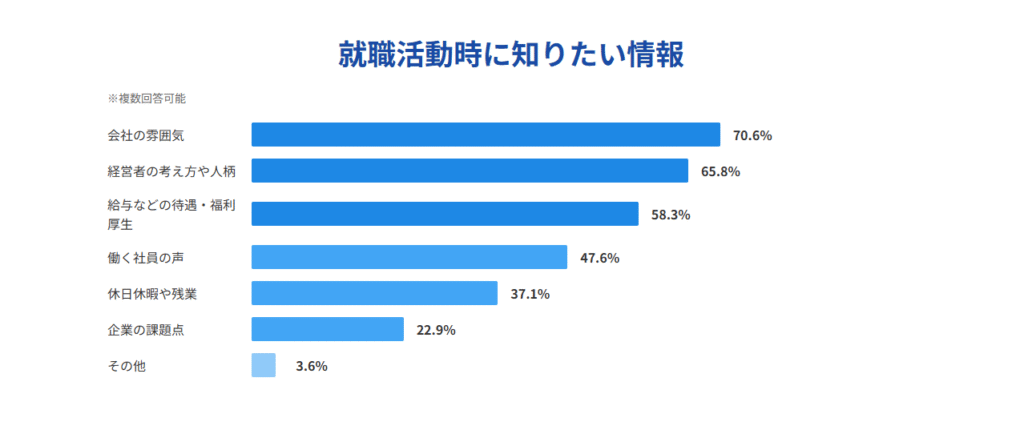

さらに、学生や求職者が「企業選びで知りたい情報」として最も重視しているのは、「会社の雰囲気」であるという調査結果もあります。

このようなデータがあるにも関わらず、それをSNSで発信していない企業は、もはや採用に本気で向き合っていないのと同義です。

SNS時代の採用においては、企業が選ばれる側であるという視点が求められます。理念・人柄・カルチャーなど、言語化しにくい要素こそ、日々の発信の中で丁寧に伝えていくべき時代なのです。

②潜在顧客のブランド認知を形成できる

リスティング広告など、検索を起点とした顕在層マーケティングは、短期的な成果を上げやすい一方で、構造的な限界を抱えています。検索行動を起こすユーザー層はすでにニーズが顕在化しており、彼らに対しての広告出稿は「競合との入札競争に巻き込まれる市場」です。

入札単価は年々上昇しており、業界によってはCPA(顧客獲得単価)が数万円を超えることも珍しくありません。さらに、そもそもの検索ボリュームに天井があるため、いずれスケーラビリティに限界が来るのは避けられません。

こうした背景から、持続的にマーケティングROIを最大化するためには、顕在層に加え潜在層への接触が不可欠です。

その入口が、ブランド認知の設計。ユーザーが検索に至る以前、つまり「課題を自覚する前段階」の状態にアプローチし、早期からブランドや価値観に触れてもらうことで、検索に頼らずに選ばれる状態をつくる。この構造をマーケティングファネル全体の中で戦略的に組み込む必要があります。

その中でも注目すべきが、X(旧Twitter)をはじめとするソーシャルメディアの活用。

特にXは、ユーザーの平均接触時間が1日あたり約30分とSNS中でも最長であり、タイムライン上に日常的にコンテンツが流れる特性から、検索行動を起こす前のユーザーと高頻度に接点を持つことができるメディアです。さらに、BtoB文脈においては、プロフェッショナル層や経営層の情報収集手段としてXを活用する動きも増えており、検討期間が長い商材ほど、「接触頻度」と「ブランドの記憶蓄積」が成果に直結するという特性を持ちます。

つまり、企業アカウント運用を通じて、

- ブランドの思想や提供価値を言語化し

- 潜在的なターゲット層に継続的な接触を図り

- 検討段階に入ったときには第一想起されるポジションを築く

こうした文脈設計が、短期的な獲得施策だけに依存しないファネル上流の打ち手として、今あらためてXが再評価されている理由です。

③UGCが生まれやすい

X運用のメリット3つ目は、UGC(ユーザー生成コンテンツ/クチコミ)の発生と拡散のしやすさにあります。

これはX特有のオープンなテキスト文化と、投稿が再流通しやすいリポスト機能(旧リツイート)によるものです。画像や動画中心の他SNSと異なり、ユーザーが気軽にブランドや企業について言及しやすく、UGCが日常的に生まれやすい設計となっています。

実際、X利用者の約35%が「日常的にブランドとやり取りをしている」と回答しており、20ブランドを対象とした大規模調査では、170万件以上のブランド関連ツイートが確認されたという報告もあります。さらに、フォロワー数の少ない一般ユーザーから発信されたUGCが、多くのリポストを通じて拡散されたという分析結果もあり、フォロワー数に依存しない情報流通が起きやすい点もXの特性です。

企業側としては、UGCを単に「自然発生する好意的な投稿」として受け身で捉えるのではなく、アカウント運用を起点に、UGCの発生・拡散を設計的に促すことが可能です。

BtoB領域においては「UGCは生まれにくい」と思われがちですが、導入企業の声や、顧客ナレッジ、社員による発信など、文脈のあるUGCが非常に高い反応を生むケースも少なくありません。特にXのアルゴリズムは、投稿の共感性や話題性に基づいて拡散を加速させるため、定量ではなく定性に強いBtoB商材にとっても相性の良いプラットフォームだといえます。

X運用のデメリット

①炎上のリスク

Xを企業が活用する上で、多くの担当者が懸念するのが炎上リスクです。確かに、ブランドや企業活動に対して否定的な投稿が拡散されることで、企業イメージに悪影響を及ぼす事例も少なくありません。しかし重要なのは、炎上の多くは「Xを活用していること自体」ではなく、「企業外での実際の行動」や「対応への不信感」に起因しているという点です。

たとえば、不適切な接客・不祥事・ハラスメントなど、本質的にはオフライン・社内の問題に対し、それを見聞きしたユーザーがX上で言及することで可視化され、拡散するという構造が典型です。

つまり、Xは火種の発生源ではなく拡声器にすぎず、Xをやらないことが炎上を防ぐ手段にはならないのが現実です。

むしろ、企業としてはX上のクチコミを日常的にモニタリングし、

- ユーザーからの声に対してリアルタイムで反応できる体制

- 意図せぬ誤解を速やかに正すリスクコミュニケーションの設計

- 必要に応じて即時対応できる顧問・外部パートナーとの連携

などを整備しておくことで、万が一の炎上も最小限にとどめることが可能です。

特に2020年代以降は、「炎上そのもの」よりも「炎上後の企業対応」こそが評価される時代に入っています。実際、初動対応の誠実さやスピード感が、むしろブランド価値を向上させたケースも複数あります。そのためには、平時からの備えが不可欠です。SNS専門の広報チームを内製化する、もしくは顧問契約やリスクマネジメントの外部チームと連携しておくことで、危機発生時の判断スピードと質を担保することができます。

Xを「危険だから避けるべきメディア」として扱うのではなく、適切に管理・運用すれば、むしろ企業の透明性と信頼を高める武器になる。この視点が、これからのSNS時代におけるブランドマネジメントに求められる姿勢です。

②短期的な効果には期待できない

Xを企業が活用する際、初期によくある誤解が即効性を前提に運用を始めてしまうことです。

「1ヶ月で問い合わせが20件」「初月で受注3件」など、広告的な成果指標でXを評価しようとするケースは少なくありません。しかし、Xはリスティング広告や運用型広告のように打てばすぐに数字が返ってくる類のチャネルではなく、ブランド資産を構築していくための中長期的な投資領域です。

実際に、一時的に投稿がバズり、問い合わせやフォロワーが一気に増加することはあります。しかしそれらはあくまで偶発的な成果にすぎず、継続的に事業成長へ貢献するためには、再現性ある文脈設計とコミュニティ形成が不可欠です。

SNS、とりわけX運用は、株式や不動産と同様に「複利で育てる投資行為」に近いものです。

- 企業の思想や姿勢を発信し続けることで、ブランドに共鳴する支持層が少しずつ蓄積され

- その層が日々UGCやコメントを通じて情報を再発信し

- 長期的には「選ばれる理由」や「人が集まる企業文化」そのものが、目に見える形で可視化されていく

こうした構造をつくることが、本質的なSNS活用の意義といえるでしょう。

逆に、短期成果を焦り、キャンペーン的な告知や一方通行のプロモーションを繰り返すと、フォロワーの質は下がり、投稿は読み飛ばされ、最終的にはアカウントそのものの価値が毀損します。SNSは「見込み顧客と対話し、信頼を積み重ねていく場」であり、刈り取り型ではなく耕し続ける場なのです。

X運用がうまくいかない企業に共通する3つの思考ミスとは?

①Xマーケティングを「公式アカウントでのお知らせ投稿」と狭義に捉えてしまう

企業のX担当者の多くが陥りがちなのが、「Xマーケティング=公式アカウントのお知らせを発信する場」と狭く捉えてしまう思考のフレームです。

もちろん、お知らせ系の投稿はX施策の一つではありますが、それ自体は目的を達成するための手段のひとつにすぎません。

実際には、以下のように多様な打ち手が存在します。

- X広告による顕在層へのリーチ

- キャンペーン設計による話題化と拡散

- インフルエンサーとの連携による文脈の拡張

- PR投稿による信頼醸成とレピュテーション戦略

- UGC施策による共感ベースのブランド形成

- Xスペースを活用した双方向コミュニケーションの構築

このように、Xを活用するとは、単に自社が発信するだけでなく、ブランドを軸にした共創的な接点を設計する行為です。施策の視野がアカウント運用のみに限定されてしまうと、マーケティング全体の打ち手としての可能性を大きく損なってしまいます。

重要なのは、目的(例:採用/リード獲得/認知拡大/ブランディング)から逆算し、状況に応じて最適な施策を組み合わせる柔軟な設計視点。Xを投稿の場ではなく、戦略的コミュニケーションチャネルとして捉えなおすことが、マーケティング成果の最大化に直結します。

②フォロワー数だけをKPIにしてしまっている

X運用を評価する際、最も見られがちなのが「フォロワー数の増減」だけを主要KPIとする運用設計です。もちろん、フォロワー数は一定の影響力やリーチ力を測る指標ではありますが、それ単体では成果を語るには不十分です。

フォロワーが1万人いても、その中身がターゲットと無関係な層(懸賞目的や学生など)ばかりであれば、事業成長にはほとんど寄与しません。逆に、フォロワーがたった500人でも、その多くが意思決定層や顧客候補であれば、採用や商談につながる確率は高くなります。

つまり、重要なのは「フォロワー数」ではなく「フォロワーの質」と「アクションにつながる関係性の深さ」です。

特に以下のような質的・文脈的KPIを組み込むことで、運用の精度が大きく向上します。

- エンゲージメント率(特に保存・引用リポストなどの重い行動)

- フォロワーの職種・役職・業種(Xプロや自社データ連携で可視化)

- 「X経由で知った」という商談・応募時の言及数

- 自社サービス名の指名検索数 or ハッシュタグ利用数の推移

- コメント欄や引用でのUGC生成数

運用初期でフォロワー数しかKPIがないと、「バズ狙い」「投稿頻度頼み」「過剰に広いターゲット」など、戦略とズレた運用が起こりやすくなります。結果として、フォロワーは増えても、実業務につながらない数字だけのSNSが出来上がってしまうのです。

SNSは人と人との関係を可視化するメディアです。だからこそ、KPIも「関係性の質」に目を向けることで、はじめてマーケティングチャネルとしての本来の価値を発揮します。

③Xを発信の場としか捉えていない

多くの企業がXの活用を情報発信のためのチャネルと捉えがちですが、これはSNSの本質を誤解した典型的な思考ミスです。

確かに、Xはテキストをベースとした発信が中心のメディアですが、その価値は単なる情報の垂れ流しではなく、ユーザーと双方向の関係性を築く対話の場であることにあります。実際、企業が一方的に投稿するだけでリプライや引用に反応しない、UGCにリアクションを返さない、コメント欄もクローズにしている。

このような運用では、ユーザーからの共感も熱量も生まれません。ユーザーは「企業から話しかけられる」のではなく、「企業と会話できる」と感じたときに、初めて関係性が構築されていくのです。

SNSは運用者が聞く力を持つメディア。ユーザーの声、反応、引用、DM、スペースでの対話などを通じて、

- どんな言葉に共感しているのか

- どこに違和感を抱いているのか

- 何に対して熱量を持っているのか

といったリアルな空気感を拾いにいくことで、投稿設計やブランド設計の解像度は飛躍的に高まります。

Xを伸ばすために必要なポイント「戦略設計」

①ターゲットの明確化

X運用において最初に取り組むべきは、ターゲットの明確化です。

「誰に届けるのか?」という問いに対する解像度が低いまま運用を始めてしまうと、投稿の内容・トーン・言葉選びがブレてしまい、どれだけ発信を継続しても、エンゲージメントやビジネス成果にはつながりません。

特にXのようなリアルタイム性の高いメディアでは、属性情報だけでなく、その人がどのような情報圏で、どんな文脈でSNSを見ているのかまでを含めて設計する必要があります。

このとき有効なのが、5W1Hをベースにしたターゲットの構造化

・Who(どんな人物か)

職種・役職・価値観・性格など。たとえば「現場主導でSNS活用を任されているが、決裁権がないマ ーケ担当」など、リアルな人物像を描く。

・What(関心や悩み)

よく見る投稿ジャンル、業界の関心トピック、日常的な課題感など。

・When(どのフェーズにいるか)

起業前/事業拡大期/業績停滞期など、事業やキャリアのどの段階にいるか。

・Where(どこに属しているか)

地理的な場所だけでなく、所属コミュニティ、SNS圏、どの「界隈」にいるのか。

・Why(なぜその層を狙うのか)

自社との親和性、課題の明確さ、マーケットとしての拡張性など。

・How(どのように接点を持つか)

検索、UGC経由、スペースでの対話、他者からの引用リポストなど。

さらにこの設計の精度を高めるためには、実際の顧客やフォロワーへのN1インタビューが非常に有効です。なぜ反応したのか、どの投稿が刺さったのか、他社との違いは何かなどを直接聞くことで、仮説ではなく一次情報に基づいた運用設計が可能になります。

このプロセスを丁寧に踏むことで、単なるペルソナではなく、現実に存在する1人に向けた発信ができるようになり、Xでの成果は大きく変わっていきます。

②企業アカウントのX運用に必要な運用ガイドライン

X運用において成果を安定的に積み上げていくためには、投稿のルールやブランドアイデンティティを明文化しておくことが不可欠です。特に企業アカウントの場合、投稿文のトーンや表記、画像のテイストが場当たり的に変化してしまうと、読み手にとっての一貫性が失われ、ブランドへの信頼や親近感が醸成されにくくなります。

そのため、まずはテキスト表現における運用ルールを定義しておきましょう。

たとえば

- 「〜です・ます」調をベースにした丁寧な語り口を徹底する

- フランクすぎる口調(例:「〇〇だよ!」など)は使用しない

- 顧客を「ユーザー」や「顧客」と呼ばず、「お客様」と表記する

- 固有の用語(プロダクト名・部署名・ハッシュタグなど)の使い方は社内で統一する

また、画像付き投稿を行う場合は、ビジュアル面でのブランドトーンにも整合性を持たせる必要があります。

以下のようなポイントについて、あらかじめガイドライン化しておくのが理想です

- 使用するフォント(例:Noto Sans/UDフォント系 など)

- カラーコード(ブランドカラー、背景色、文字色)

- ロゴの配置位置とサイズ

- 画像内の余白設定、文字詰めの基準

- 図解のフォーマット/テンプレートの利用ルール

これらのトーン&マナー設計が定まっていると、たとえ運用メンバーが複数人いたり、担当者が途中で交代したとしても、発信の一貫性とブランドとしての人格がブレることなく維持できます。

Xはリアルタイム性が強いメディアですが、「ラフに見えて設計されている発信」こそが、信頼とファン形成につながります。だからこそ、裏側では細かな運用設計が求められるのです。

③運用体制の構築

SNSは個人でも始められる分、属人化しがちです。しかし、企業として成果を最大化させるにはチームでの分業設計=運用体制の構築が欠かせません。Xは「ひとりの担当者がなんとなく投稿して伸びる」ものではなく、取材・編集・運用・分析・企画・ビジュアル設計などの役割が有機的に連携するチーム戦です。

以下は、X運用で必要となる代表的な役割とその目的です。

①取材・ヒアリング担当

目的:発信の土台となる思想・現場のリアルを引き出す

公式アカウント、経営者アカウント、社員アカウント問わず、質の高い発信には「現場からの言葉」が不可欠です。

例えば以下のような切り口で取材を行います

- 会社や事業の理念・起業背景

- 組織づくりやマネジメントで大切にしていること

- 日々の業務で感じていること・気づき

- 現場社員や顧客のリアルな声

この素材がなければ、他社と差別化された企業らしさは生まれません。

②ライティング担当

目的:ヒアリング内容をSNS文脈に最適化する

取材情報をもとに、Xに適した構成・言葉選びで投稿文を設計します。

同じ情報でも、Xでは「冒頭3行」「共感性」「可読性」「保存されやすさ」などが成果を左右します。

単なる編集ではなく、プラットフォーム文法の理解が求められます。

③分析・改善担当

目的:運用のPDCAをまわし、戦略をアップデートする

投稿のインプレッション、エンゲージメント、引用、保存などの指標を分析し、

- どの投稿がなぜ伸びたのか

- どのターゲットに刺さっているのか

- 次回投稿で変えるべき点は何か

をチームに共有し、定性的・定量的に改善を支援します。

④アカウント運用担当

目的:アカウントの運用管理・日々の更新を担当

実際に投稿を行い、リプライへの反応や引用管理など、SNS上のオペレーションを担います。

投稿タイミング、通知チェック、リスク管理なども含まれます。

⑤デザイン・資料制作担当

目的:視覚情報によるブランド認知・理解促進

図解・資料・カルーセル・ヘッダー画像など、Xにおけるビジュアル表現を制作します。

トンマナ(フォント・色・余白など)を揃えることでブランドの一貫性を担保します。

⑥コンテンツ企画担当

目的:X上で展開する仕掛けを設計する

投稿だけでなく、セミナーやライブ配信、キャンペーン、スペースなど、文脈と共鳴する企画を立案・構成します。Xは「投稿メディア」ではなく、「企画を仕掛ける場」であるという前提で動くポジションです。

⑦撮影・素材制作担当

目的:写真・映像など人と文脈が伝わる素材を提供

プロフィール写真、アイコン、投稿に使う写真・動画などを撮影・調整します。

写真の質は、誰が発信しているのかという信頼感に直結します。

X運用をプロに頼むなら、いくらかかる?代行サービスの相場

X運用を外注する場合の費用相場は、依頼する業務範囲や外注先の業態(個人・代理店・コンサル会社など)によって大きく異なります。一般的な価格帯は以下の通りです。

| 投稿代行 | 10万〜30万円 | 小規模事業者・フリーランスに委託する場合が多い |

| 投稿+企画・戦略立案 | 30万〜50万円 | コンセプト設計・KPI設計なども含まれる |

| 投稿+分析+レポート+改善提案 | 50万〜80万円 | マーケティング戦略に基づくPDCA運用型 |

| X広告運用込み | 60万〜100万円以上 | 広告費は別途。プロモキャンペーン設計など含む |

株式会社SNSの右腕・X運用代行

弊社は、業界全体で見てもコストパフォーマンスに優れた価格帯でありながら、質の高いX運用支援を提供しています。

これまでに累計100社以上の企業をご支援しており、代表・永浦は7年以上にわたってXを活用し、アルゴリズムやユーザー動向の変遷をリアルタイムで捉えながら最適な運用ノウハウを蓄積してきました。

・採用コストを下げたい

・新規顧客を増やしたい

・とにかくリードを獲得したい

・第一想起を獲得したい

そんな課題をお持ちの方、ぜひ一度ご相談いただければと思います。